「学習した漢字の熟語を集め意味を推測しよう」漢字の苦手な子も無理なく学べる!土居正博流メソッド③

漢字が苦手な子、漢字学習が嫌いな子はどの学級にもいるものです。そんな子どもたちが、無理なく楽しく漢字を学べる学習メソッドを、漢字学習の著書も多くもち、東京書籍小学校国語科教科書編集委員でもある土居正博先生が解説します。全3回の短期集中連載で送る第3回は、漢字の運用力についてのメソッドです。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・土居正博

目次

「漢字力」があるってどういうこと?

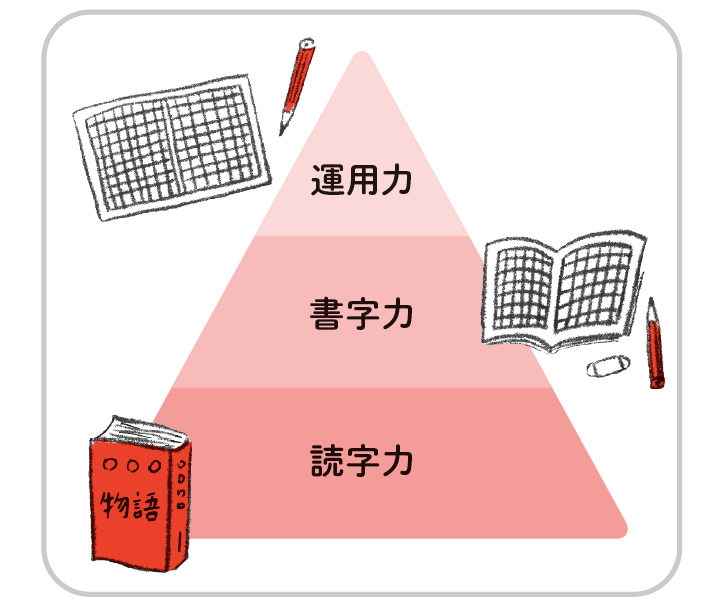

漢字を読め、漢字を書け、そして漢字を使えることで、「漢字力がある」と言えます。

私たち教師を含めた大人、そして子どもたちにとっても、この3つの要素の中で圧倒的に意識が行きにくい力があります。それは、「運用力」(使える力)です。我々はどうしても、漢字力が育っているかどうかを考える際、漢字を読めるかどうか、書けるかどうかばかりに気が行ってしまいます。漢字が読めるかどうかや書けるかどうかを確かめるのは簡単ですが、使いこなせるかどうかを確かめるのは難しいことだからです。

実際、ほとんどの子どもたちは、漢字を学ぶのは読めて書けるようになるため、ひいてはテストで点を取れるようにするため、という状態になっているのではないでしょうか。つまり、その先の「運用力」をつけるところまで行っていないのです。

このように、見落とされがちな「運用力」ですが、この力を高めることこそ、最も重要な漢字学習の目的とも言えるのです。なぜなら、漢字を使いこなして、自分の考えを表現したり、文章を書けるようになったりしてこそ、本当に「漢字力」が高いと言えるのです。ですから、これからは子どもたちの漢字学習を、「運用力」が育っているか、という観点に重点を置いて考えるようにしていきましょう。

漢字の「運用力」を高めるには「言葉集め」をしよう

用例を知ることから始める

まずは、「使える」という段階をいきなり目指すのではなく、「使い方を知る」という段階を目指していきましょう。知らないものを使いこなせるわけはありません。まずは使い方をたくさん知っている、という状態を目指すのです。

そのためには、用例(熟語)をたくさん知っていくことです。学習している漢字の入った熟語を集めていくのです。例えば「議」という漢字であれば「議論、議題、議案、議員」などです。

学習した漢字の熟語集めを宿題にし、たくさん調べ、たくさんノートに書き出すように指導しましょう。もちろん、辞書を使ってかまいません。インターネットで検索してもよいでしょう。

一つの漢字が入った言葉を集めることになりますので、その漢字を核として語彙が広がっていくことになります。そうすると、結果的にその漢字への理解も深まっていきます。

すぐに調べず意味を推測する

しかしながら、熟語などの用例を書き出すだけでは、使えるようにはなりません。その言葉の意味も分からないと、使いこなすことはできません。そこで、辞書などを使って「熟語の意味を調べればいい」と思いつきますが、ここでも学習のポイントがあります。

それは、「すぐに調べず、構成漢字から意味を推測してみる」ということです。漢字は、1字が1語を表している「表語文字」です。アルファベットやひらがなのようにただ音を表すのではなく、それ自体が語であり、意味をもっています。熟語は、その語と語とが組み合わさって成り立っています。ですから、その熟語を構成する漢字の意味をよく考えれば、熟語の意味もある程度推測することができるのです。

分からない熟語の意味を推測することで、子どもたちは熟語の意味を機械的に暗記するのではなく、よく考えて覚えるようになり、結果的に使える語になっていきます。「〇〇は××という意味がある」と辞書でただ知っただけでは、忘れてしまいがちですし、なかなか使えるようにはなりません。しかし、「〇〇は、上の字がこういう意味で、下の字がこういう意味で、組み合わさってこのような意味になっていて…」と覚えていると、その語への理解は深まり、正しく使えるようになっていきます。本当の意味でその子の語彙になっていくのです。

言葉集めをした後は、すぐに意味を調べず、少しでも推測してみるように指導しましょう。推測した後は、答え合わせ感覚で意味を調べて、自分の予測と合っていれば、わざわざノートに書く必要はありません。自分が予測した意味と辞書の記載が大きく違っていたときは、ノートに意味を書いておくようにしましょう。

意味を推測し、必要に応じて調べた後は、その熟語などを使って例文を作るよう指導します。ここまで行うと、作文などを書くときにも使えるようになっていきます。