小1体育「器械・器具を使っての運動遊び②(鉄棒を使った運動遊び)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械・器具を使っての運動遊び②(鉄棒を使った運動遊び)」の単元を扱います。

執筆/札幌市公立小学校教諭・村上雅之

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

北海道教育大学教職大学院特任教授・大牧眞一

単元名

おさるの おはなし てつぼうで あそぼう!

目次

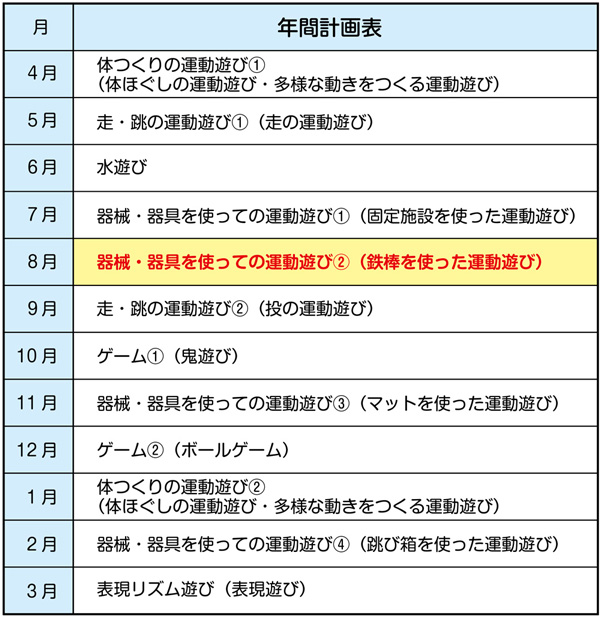

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

鉄棒を使った運動遊びの行い方を知るとともに、支持しての揺れや上がり下り、ぶら下がりや易しい回転をして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

鉄棒を用いた簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

鉄棒を使った運動遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

器械・器具を使っての運動遊びは、「固定施設を使った運動遊び」「マットを使った運動遊び」「鉄棒を使った運動遊び」「跳び箱を使った運動遊び」で構成され、「鉄棒を使った運動遊び」は鉄棒を使って、手や腹、膝で支持したり、ぶら下がったり、揺れたり、跳び上がったり、跳び下りたり、易しい回転をしたりする動きに挑戦し、それらができる楽しさに触れることのできる運動遊びです。

「鉄棒を使った運動遊び」では、幼児期の運動遊びや「固定施設を使った運動遊び」の経験をふまえ、楽しみながら取り組めるようにするなど、幼児期との円滑な接続を図ることが大切です。

本単元例では、子供に身に付けてほしい動きをお話にして取り組むことができるようにします。

お話に合わせて動くなかで、遊び方を工夫したり、遊び方の工夫を友達に伝えたりして、回転、支持、逆さの姿勢、ぶら下がり、振動、手足での移動などの基本的な動きを身に付けることができるようにするとともに、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動遊びをしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることなどができるように学習を展開していきます。

動画① 「小学校低学年~06鉄棒を使った運動遊び」文部科学省

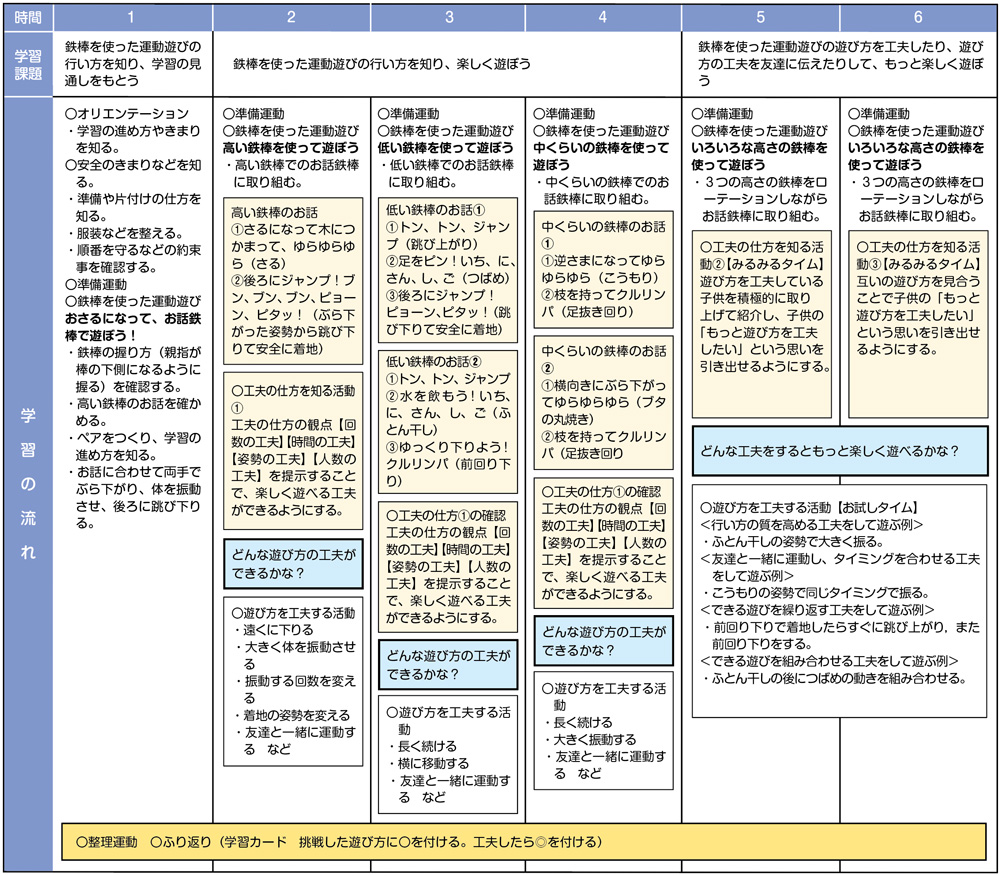

単元計画(例)

楽しもう

おさるのお話鉄棒で遊ぼう

単元の前半では、鉄棒の高さに合わせた動きに取り組みます。そのために、鉄棒の高さごとに設定したお話にペアで取り組み、楽しみながら身に付けてほしい動きに取り組むことができるようにします。

●お話鉄棒

本単元例では、3つの高さの鉄棒を使って学習することを想定しています。おさるが中心のお話に合わせて取り組みます。おさるが木の上で自由に動き回るイメージをもつことで、楽しみながら動きを身に付けることができるようにします。

また、鉄棒の高さに怖さを感じる子供がいる場合は、低い鉄棒で運動するなど子供の実態に合わせて実施の仕方を変えるように配慮します。

・低い鉄棒のお話①

イラスト/みながわこう