学級担任が考えておくべきカリマネとは? 後編【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#18】

先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回も、学級担任という立場の先生が考えておくべきカリキュラム・マネジメントについて説明していただきます。

Q12 本校の校長先生は、カリキュラム・マネジメントの必要性についてよく話をされています。まずは学校全体としてカリキュラム・マネジメントに取り組むことが必要なのだと思いますが、まだ経験の少ない私でも学級担任として考えておくべきカリキュラム・マネジメントとはどのようなものでしょうか?(小学校、20代)

目標や重点に合わせて、いかに柔軟かつ可変的にカリキュラムをつくるか

A 前回、若手の先生が考えるべきカリキュラム・マネジメント(以下、カリマネ)として、学校教育目標(を資質・能力にブレイクダウンしたもの)を基にして、年間指導計画の中で、重点となる単元や関連単元を考えていくことだとお話ししました。その重点単元や関連単元が明確になったならば、そこに軽重を付けていくことが大切です。

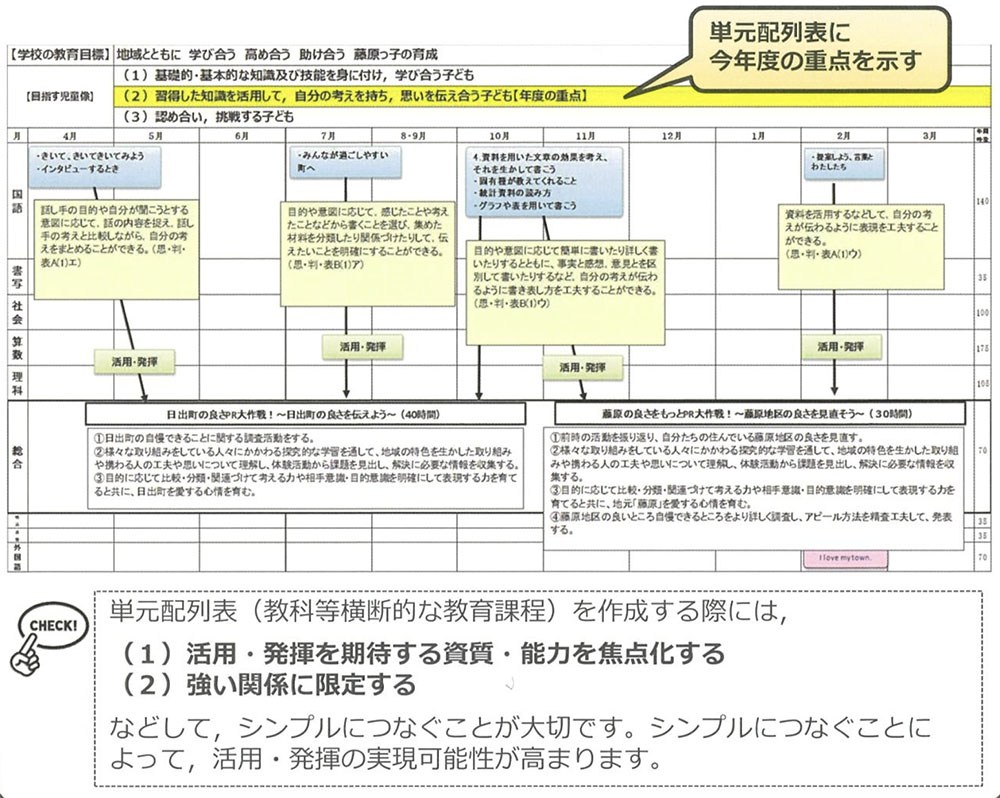

学校の授業時数等は学習指導要領上、35週で1000時間程度の授業時数となっているわけですが、現実には40週程度で1100時間程度の時数があるだろうと思います。ですから、その余裕がある時間で重点単元には時数を増やし、教材や学習の過程を工夫したりしてみるなど、めざす目標を考えた上で軽重を考えていくとよいでしょう(資料参照)。

やはり、目標や重点に合わせていかに柔軟かつ可変的にカリキュラムをつくっていけるかが重要です。ただし、すべてをオリジナルにしていくのは大変ですから、日本のすばらしい教科書を土台に置きながら、とはいえ、そのままトレースするのではなく、若干のアレンジを加えていけばよいでしょう。

ただし、アレンジの仕方が担任一人一人によって異なるとか、「私はこれが好きだから、これをやる」というように個人の偏った思いだけでアレンジするということになっては、公教育としては困ります。ですから、そのときによって立つべきものを明確にしておくことが必要です。それは現在の子供の実態(スタート)と、その子供たちを育てていくための学校教育目標(ゴール)ということですね。場合によっては、その間に教育委員会の方針などが関わってくる場合もあると思いますが、子供の実態と学校教育目標を基にした短期目標ならば、誰も異論を挟むところはないでしょう。そして、「教育目標の実現のために、ここはこうしましょう」と言うことで、どの先生もある程度、方針が揃ってくるわけです。そうやって、組織が1つの方針の下、同じ方向に向かって取り組めるならば成果が出やすくなってきます。そのように取り組むことで子供たちが変わってくると、また先生方はがんばれるということになるわけです。

重要なポイントは、「主体的・対話的で深い学び」の実現を通した資質・能力の育成なのですが、それには両輪があって、1つは授業改善であり、1つはカリマネだと思います。この両者がうまく噛み合えばパワーが凝集されるということです。ですから、学校のトップリーダーはそれを進めやすくすればするほど、成果が上がる可能性が高まります(上の資料参照)。具体的には、前回説明をしたように学校教育目標を資質・能力へとブレイクダウンしていくようなことです。それについては、各学校のトップリーダーが考えてある程度の方針を示す必要があることだと思いますし、今回質問をされた若い先生が過剰に意識する必要はないことだと思います。もちろん将来、組織運営にも関わることを考えて知っておくことは必要ですが。