小5体育「ボール運動(ティーボール大会)」指導アイデア

執筆/広島県公立小学校教諭・福冨健悟

編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官・高田彬成、広島県公立小学校校長・平岡弘資

目次

授業づくりのポイント

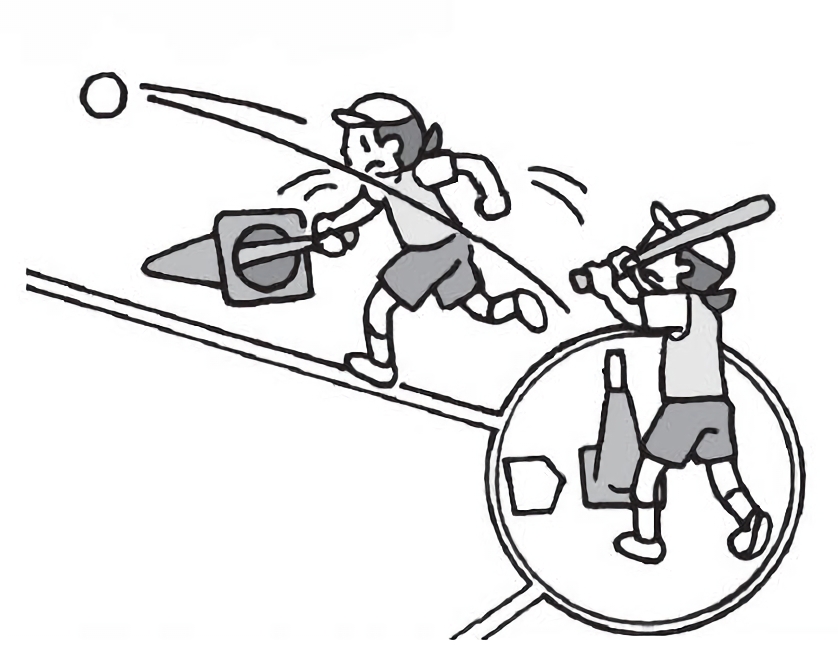

子供たちは四年生までに、ボールを蹴る、投げる、手で打つ、あるいは止まったボールをラケットやバットで打って攻撃する易しいゲームを学習しています。ここでは、止まったボールをバットで打って攻撃する「ティーボール」を基に簡易化されたゲームの例を紹介します。

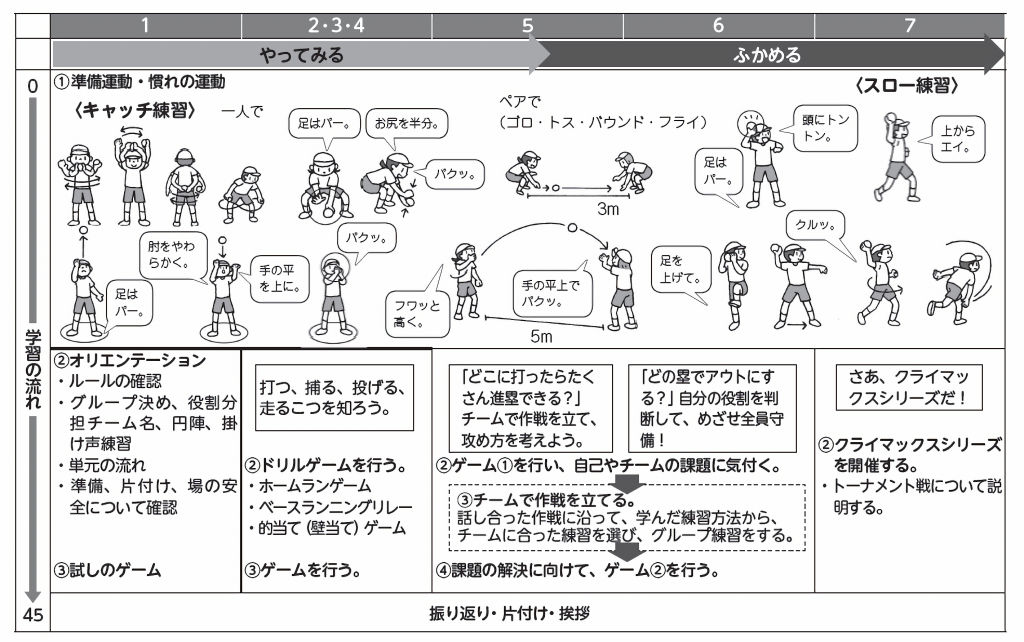

授業では、やってみる(習得する)、ふかめる(活用する)のバランスを、子供の実態に合わせて学習を進めていきましょう。

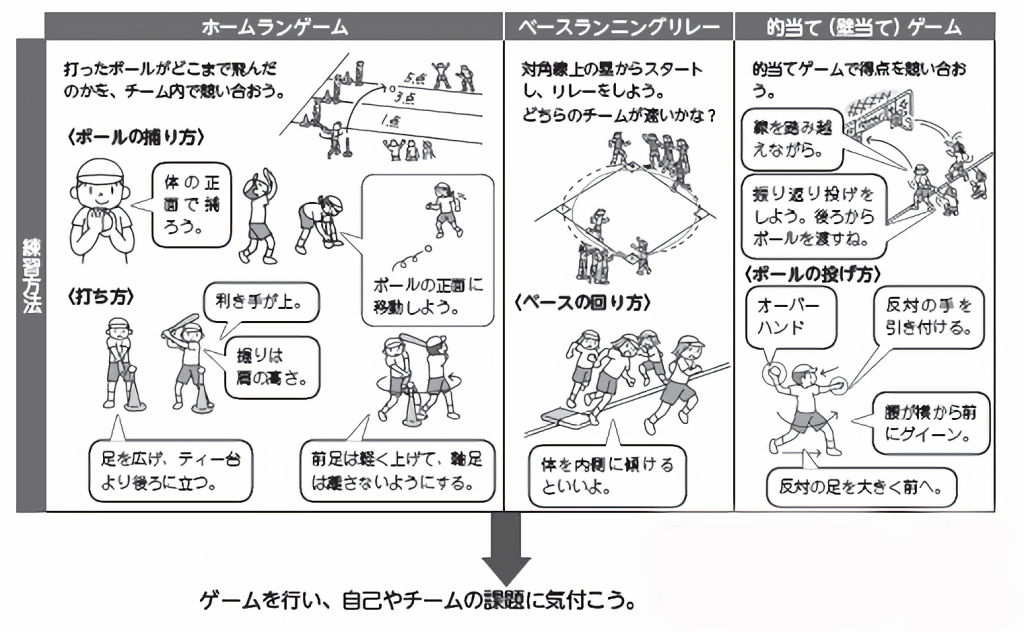

単元前半の「やってみる」では、「打つ」「捕る」「投げる」「走る」などの基本的な技能を身に付けましょう。主体的な活動に向け、実態に応じた練習方法をグループに任せてもいいですね。

単元後半の「ふかめる」では、攻撃側は「どこに打ったら多くの進塁ができるのか」、守備側は「どこでアウトにするのか」などを考えましょう。チームの特徴に応じた話合いが行えるように工夫しましょう。

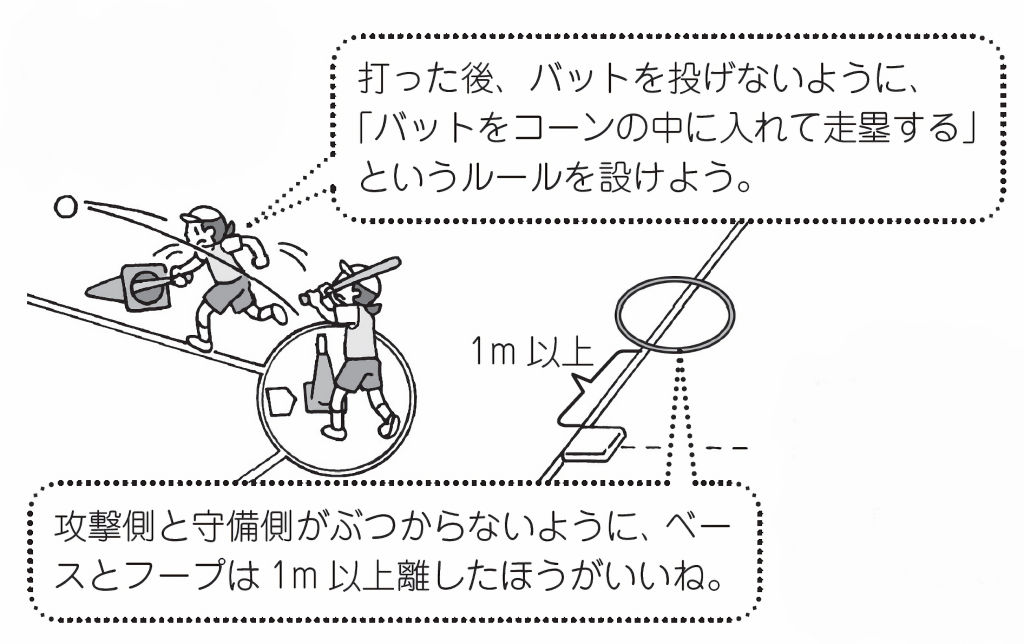

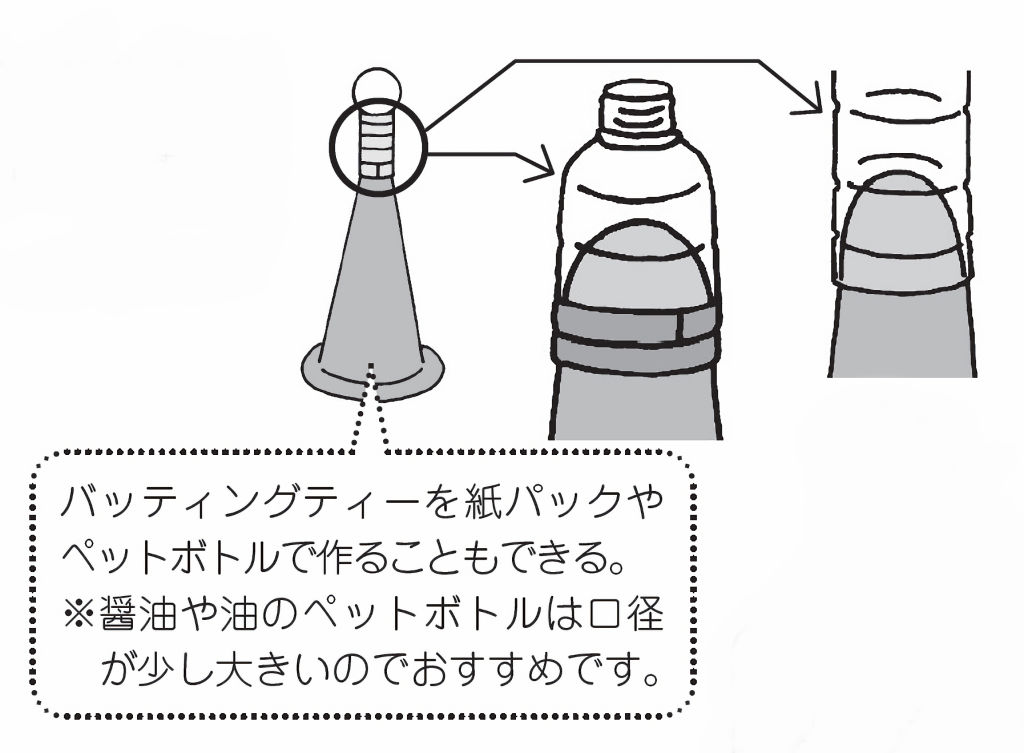

運動が苦手な子も、教材・教具を工夫したり、ルールを工夫したりして、「ティーボールが楽しい」「もっと打ちたい」と思えるような授業を展開していきましょう。

単元計画の例(全7時間)

オリエンテーション(第1時)

単元の導入では、グループの仲間意識を高めるため、チーム名を決めたり円陣での掛け声を決めたりしましょう。また、基本となるルールを確認しながら試しのゲームを行いましょう。

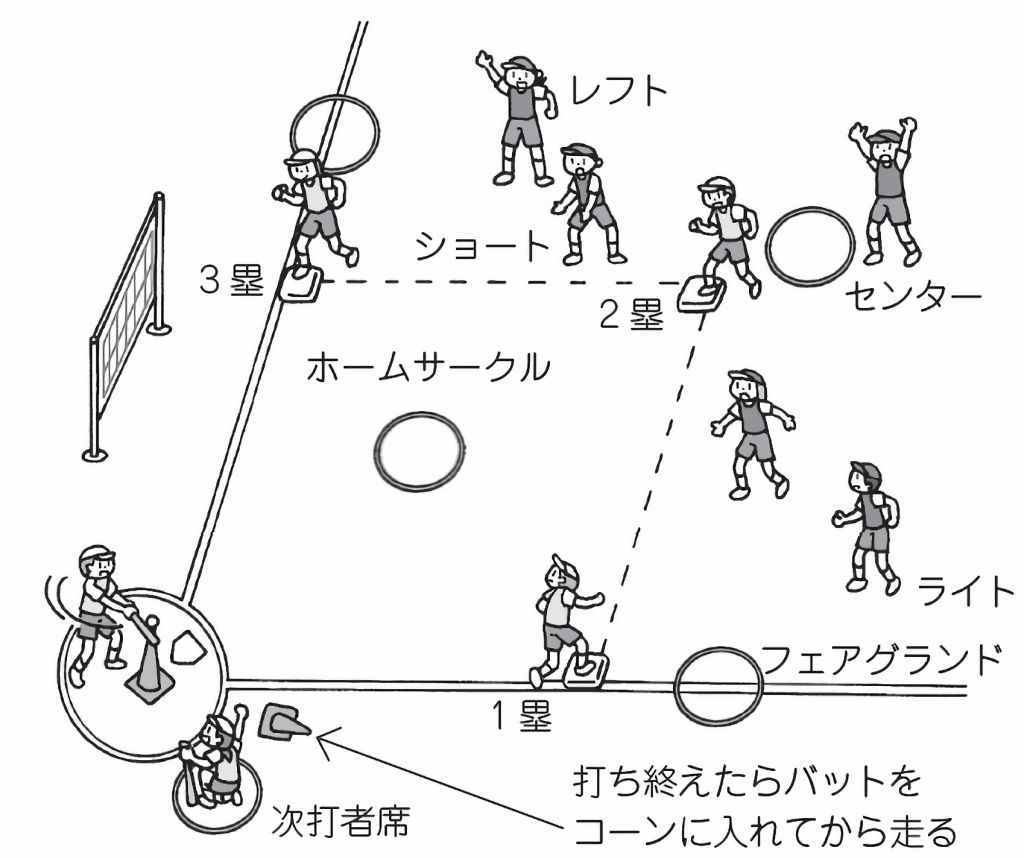

はじめに提示するルールの例

・2イニング表裏でゲーム終了。

・全員打ったら攻守を交代する。

・1チームは5人程度。

〈攻撃〉

・ファウル、三振はなし。

・攻撃は常に、走者満塁からスタートする。

・打撃したランナーがアウトになるまでに、ホームベースに入った人数が得点。(バッターがホームベースに帰れば4点)

〈守備〉

・ホームサークルよりバッター側で守備をしてはいけない。

・フライでもバウンドでも同じようにアウトにしなければならない。(フライアウトなし)

内野ライン内で捕球した場合

・ホームサークルに守備側のプレイヤーが全員集まり、「アウト」と言って手をつなぎアウトとする。

内野ラインを越えて捕球した場合

・捕球した所から、アウトにする塁のサークルにボールを必ず投げる。

・打撃したランナーよりも先回りした塁に守備側の2 人が集まって「アウト」にする。

チーム名や掛け声を決めて仲間意識を高めることはとても大切です。受容的な雰囲気が生まれ、友達と助け合って楽しく練習やゲームが行えるようになります。

やってみる(第2時~第4時)

ここでは、上手に「打つ」「捕る」「投げる」「走る」ための練習をしながら、よい動きのこつを見付けましょう。具体的な活動場面を取り上げて紹介し、学級全体に共有しましょう。こうすることで、チームの課題が明確になり、作戦も立てやすくなります。

子供の実態を踏まえて、ドリルゲームを選ぼう。

〈めあて〉

・ドリルゲームを行い、打つ、捕る、投げる、走るコツを知ろう。

安全面

用具の工夫

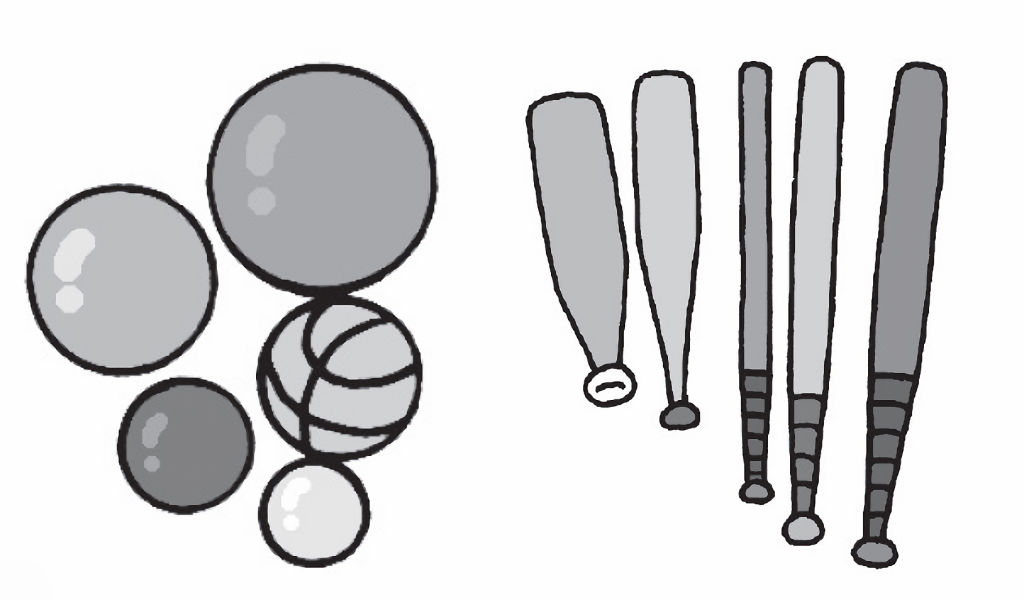

「ボールが小さくて、上手くバットに当たらない」という子供には、大きなボールも準備。バットの長さ、太さなども選べるといいでしょう。

ふかめる(第5時~第7時)

イラスト/たなかあさこ

『小五教育技術』2018年12月号より