保護者・外部人材を上手に巻き込む!【グッとラクになる「学級づくり・授業づくり」第2回】

前回は、横田美紗子先生が、保護者会でどのようにして保護者とつながり、子供の教育に巻き込んでいくかというお話を紹介しました。今回は、その前提となる部分、年度はじめからどのようにして保護者とつながるのかという日々の多様な取組について紹介していきます。

目次

一筆箋や電話を使ってほめ、保護者との心の壁を下げる

前回、共に子供の学びの伴走者として、私たち教師も保護者もつながりながら教育を進めていくことが大事だというお話をしました。特に、近く行われるミッションとして保護者会でつながりをもつために、写真を見せながら子供をほめていく方法を中心にお話をしていきました。ただ、私自身は年度はじめからすでに、こまめに子供の良いところを保護者に発信していく取組を続けてきています。

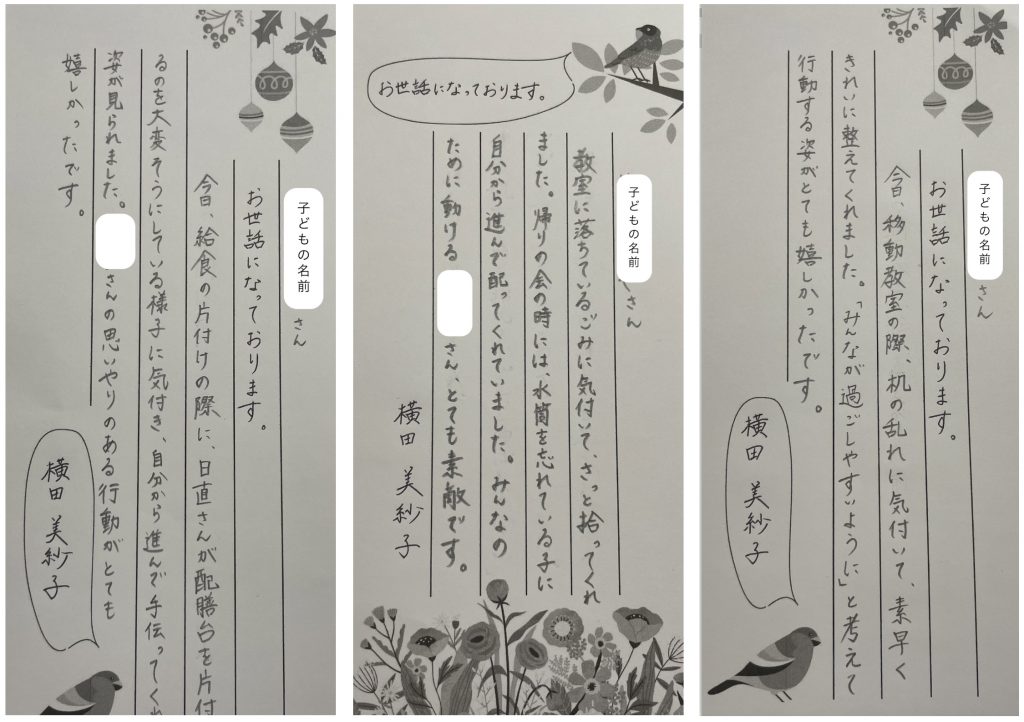

前回、今年度当初に複数の子供が気を利かせて連絡帳を全員に配っておいてくれたことをほめ、それを連絡帳に書いて保護者に伝えたことを紹介しました。そのときは連絡帳でしたが、私はいつもは一筆箋を用意しておいて、保護者に渡してもらうようにしています。そして、子供が何か良いことをしたり、がんばっていたりしたら、まず子供自身に「すごく嬉しかったよ。ありがとう」とお礼を言い、「これをお家の人に渡してね」と、一筆箋を渡すのです(写真1参照)。

もちろん、学校の仕事は多様で忙しいときもありますから、なかなか一筆箋に書いて準備する暇がないときもあります。そんなときには直接保護者にお電話をして、「今日、こんなことがあったのです。ただ、一筆箋を書く時間がなかったので、お電話をさせていただきました。とても嬉しかったので、ありがとうございますということをお伝えしたかったのです」とお話しします。ただし、これは保護者会などを経て、私の顔や考え方をある程度知っていただいた後のことで、まずは一筆箋で子供たちの良いところを保護者に伝え、そこから次第に電話も活用するようにしていくのです。

やはり、最初の保護者への電話が、「実は学校で、こんな問題がありまして…」という内容になるのは、私たち教師自身も嫌ですよね。当然、電話を受ける保護者の側も嫌なはずです。私自身、初任の頃には保護者の方に電話をするのがとても苦手でした。それは、電話は良くないことが起こったときに保護者に連絡する方法というイメージがあったからです。それは保護者の方も同様でしょう。ですから、その保護者のイメージも変えていきたいと思ったのです。

そのために、まずは子供の良いことをどんどん発信して私自身も心の壁を低くするとともに、発信を受け取る保護者の心の壁も下げていこうと考えました。それで日常から一筆箋を使い、顔見知りになったら電話も使いながらどんどん私のほうから良いことを伝えるようにしているのです。そうした日常の小さなことから、しっかりほめて連絡もしておくと、何か問題が起きたときに伝えやすくなるわけです。保護者の方も、会ったこともない先生からの最初の電話が否定的な話だと嫌ですよね。けれども、日頃から小さなことでも評価して連絡してくれている先生から、「こんな問題が…」と言われたら、少し受け止めやすくなるのではないでしょうか。

そのために、私は1~2週間のうちに必ず1回は子供たち全員の良いところを見付けて伝えるようにしようと考え、ひたすら良いところを見付けて、一筆箋を書いて伝えることを心がけます。そのために以前は、「今日はこの子とこの子とこの子の良いところを見付けよう」と決めて、その姿を見取って一筆箋を書いていました。

それでも、なかなか良いことが見付からないような場合もあります。そのときには、こちらからテコ入れをして、例えば、「ちょっと下駄箱が乱れているんだけど、どうしたらいいかな?」と話しかけます。そうすると、「じゃあ、揃えてきますよ」と言ってやってくれたりするので、それを「みんなで学校をきれいにすることに積極的に協力してくれました」というように評価して保護者に伝えるわけです。もしくは、ちょっとしたことで、「これ、どうしたらいいかな?」と声をかけたら一緒に考えてくれたというだけでも、「こちらが困っていたら、一緒に考えてくれました」「アイデアを出してくれました」というように伝えます。物は言いようですが、そのようにしながら、1~2週間の間に全員をほめ、一筆箋で保護者に伝えていくわけです。

教師と保護者が、学校と家庭で子供の良さを見取り共有する

保護者を巻き込むことから少し離れてしまうかもしれませんが、やはり子供を見取るときは、なるべく良いところを見たいと思いませんか?

新しい学級を担任したときに、最初はついヤンチャな子が気になってしまうことがよくあるのではないでしょうか。それもヤンチャな子の難しい面に目が向いてしまうのではないかと思います。そういう目線ではなく、「この子の良いところはどこだろう」という目線でひたすら見続けると、それを見付けたときにそれをほめたくなるし、認めたくなるでしょう? ですから、最初はすべての子供たちをその目線で見続けることが大事だと思うのです。

実際にヤンチャな子も、まずは良いところを認めてあげるほうが、その子供にとって大きな効果があると感じています。1回の指導をするよりも、小さなことを10回認めてあげるほうが子供にとっても嬉しいはずですし、伸びる可能性が高まると思うのです。課題となる部分をいくら指導しても、目に見えて伸びるということはなかなかないし、せいぜい目立たなくなるという程度でしょう。それよりも、子供たちは一人一人違う個性をもっているのだから、それを認めて良いところを伸ばして自信をもてるようにしたほうが、主体的な取組となりますし、結果的には課題となる部分も少しずつ改善する可能性が高まるように思います。だからこそ、まずはその子が何をがんばりたいと思っているのか、どんなことが得意なのかを教師が見取って、認めていくことが大切だと考えています。

そして、子供を認めてほめるだけでなく、一筆箋や連絡帳、電話などで伝えて共有し、保護者を巻き込みながら一緒に子供を伸ばしていくわけです。

実は、以前担任したクラスに漢字がとても苦手な子がいました。その子はとても努力する子で、何度も何度も書いて練習をする子でした。その子が最初にクラス全体での漢字テストを行ったらあまり良い結果ではなかったのですが、間違ったものを書いて書いて書いて、とにかく練習してクラスの再テストに臨んだのです。ところが、1問だけ間違えてしまって98点でした。そうしたら、大泣きしながらも「もう1回やらせてください」と言ったのです。クラス全体でのテストは終わりなのですが、「じゃあ特別ね」と言って、その子だけ再々テストに臨みました。もちろん、がんばった結果は100点です。そこで、当然「最後まで諦めずに取り組んですばらしいね!」と本人をほめたのですが、お母さんもその本人のがんばりを知っていらっしゃいましたから、真っ先に知ってほしくて子供が帰る前に電話して、「がんばりましたよ! 100点でした! 家に帰ったら言ってあげてください」とお話ししたのです。

すると翌日、その子が「先生、昨日お母さんに電話した?」と言ってきました。そこで、「どうして?」と問い返すと、「だって、お母さんが漢字テストのことを知ってたし…」と言います。それで「いつもは一筆箋で伝えているけど、今回は先生も嬉しかったから、ちょっとサプライズ的に電話してみたんだ。どっちが良かった?」と聞いたら、少し照れてはにかみながら「正直、嬉しかったです」と答えてくれました。いつもほめていると、マンネリに感じてしまう可能性もあるので、そういうサプライズ的なやり方も入れながら、日々、子供たちをほめ、保護者と共有しているのです。

ただ、日頃からほめ慣れていないと、「そんなに良いところが見付からない」と思う先生もいるかもしれません。やはり、子供をどんどんほめていくためには、「いいね」というハードルを下げていくことが大事だと思います。「人として当たり前のことだけれど、その当たり前が大事」とおっしゃる先生も少なくないと思うのです。その通りに当たり前のことが大事ならば、その大事な当たり前のことができたことを、どんどんほめていくことが必要ではないかと思います。

そうして、ほめるハードルを下げながら共有することで、保護者の方にもそれを感じ取っていただければと思って発信しているところもあります。例えば、家でいつもよりもちょっと部屋がきれいになっているといったことでもよいのです。日常の中で、当たり前になりがちな、ちょっとしたことを認めていくことが、子供ががんばれるきっかけになると思うのです。

学校と家で子供の姿が違うのは当然だと思っています。だからこそ、学校での姿は私が一生懸命見取るので、家での姿はお家の方に見取っていただいて、それぞれが評価しつつ共有していければよいと思うのです。