小4体育「水泳運動」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小4体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「水泳運動」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校主任教諭・茂泉広平

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

東京都教育庁指導部主任指導主事・美越英宣

単元名

もぐる! 浮く! 泳ぐ!

目次

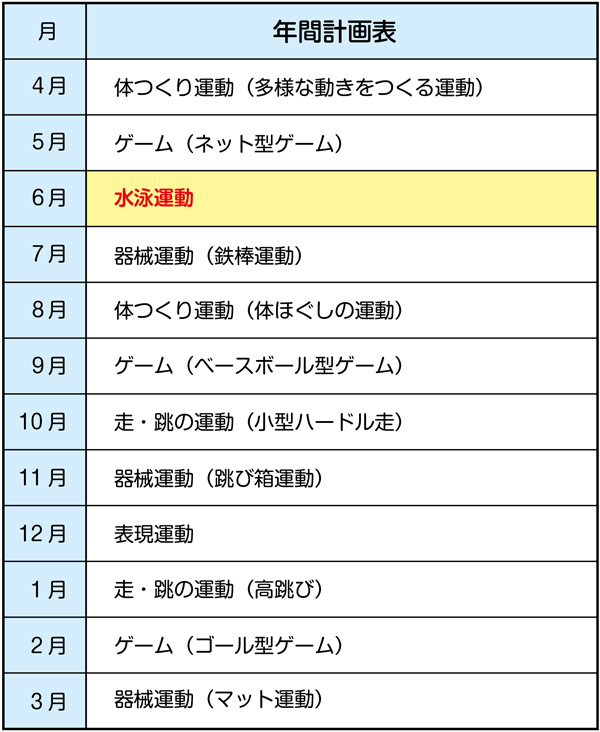

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

浮いて進む運動やもぐる・浮く運動の行い方を知るとともに、け伸びや初歩的な泳ぎをすること、息を止めたり吐いたりしながら、いろいろなもぐり方や浮き方をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、水の中での動きを身に付けるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

浮いて進む運動やもぐる・浮く運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

水泳運動の浮いて進む運動は、け伸びや初歩的な泳ぎをすること、もぐる・浮く運動は、息を止めたり吐いたりしながらいろいろなもぐり方や浮き方をすることにより、水中で浮いて進んだり、もぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができる運動です。

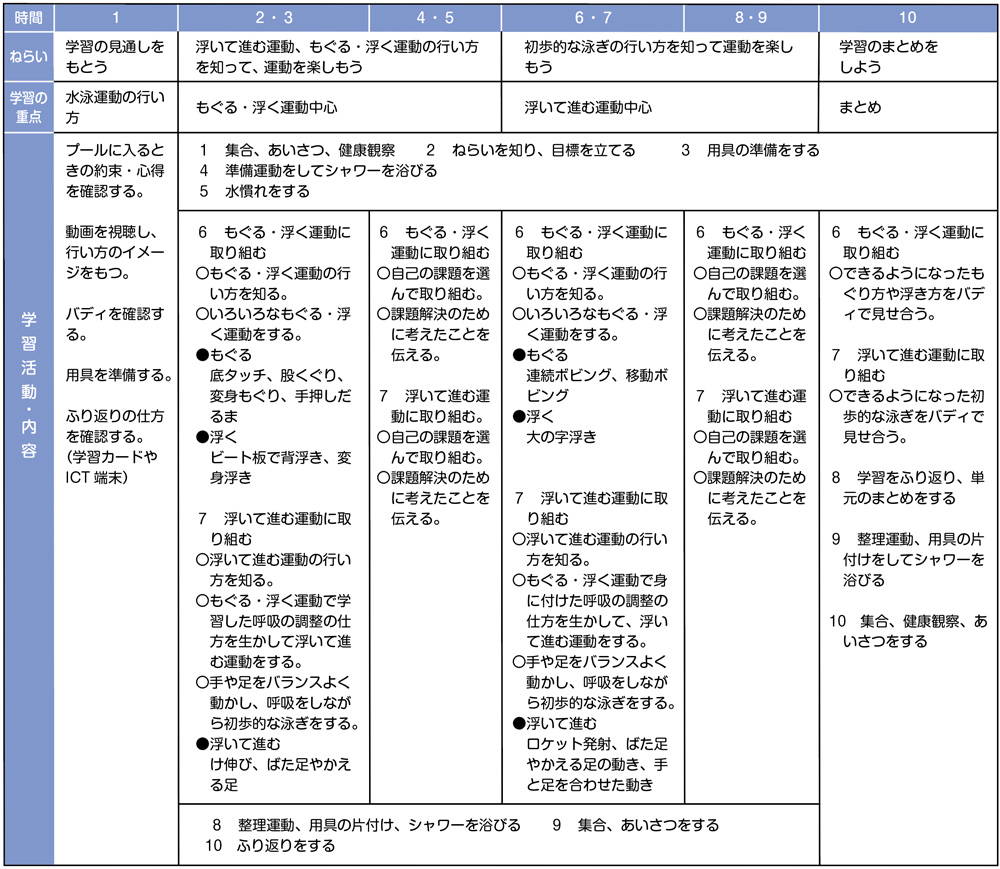

本単元では、もぐる・浮く運動に取り組む時間を単元前半に重点的に設定し、浮いて進む運動に取り組む時間を単元後半に重点的に設定することで、もぐる・浮く運動で身に付けた呼吸の調整の仕方をけ伸びや初歩的な泳ぎの学習に生かすことができるようにしています。

また、どんな運動か知った後には、自己の能力に適した課題を見付け、その課題の解決のための活動を選んだり、友達のよい動きや課題の解決のための動きのポイントを伝えたりします。

水に対する恐怖心がある子供には、低学年で学習した水遊びを授業のはじめに取り入れたり、ゲーム要素を取り入れた運動をしたりするなどの配慮をして水泳運動に取り組みやすくします。

既に技能が身に付いている子供には、さらに記録を伸ばすようにしたり、友達のよいところを見付ける課題を提示したりするなどの配慮もします。

1人1台端末を活用したアイデア

・ICT端末のアンケートツールでアンケートを作成しておきます。着替えが終わった子供から、ICT端末を使ってアンケートに答え、活動をふり返ります。

・ICT端末を使ってアンケートを集計することで、子供は友達の考えを見ることができ、自身の考えや活動に取り入れることができます。また、教師はめあての達成状況などをグラフにして、学級全体のふり返りに活用することもできます。

・単元はじめのオリエンテーションで、浮き方、もぐり方、泳ぎ方のイメージをもつために、動画の視聴を取り入れます。

動画資料「小学校中学年体育~11浮く・泳ぐ運動:文部科学省」

単元計画(例)

授業の流れと指導のポイント

授業アイデア①

もぐったり浮いたり、浮いて進んだりしよう

授業のポイント

イラスト/斉木のりこ