小1体育「水遊び」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「水遊び」の単元を扱います。

執筆/札幌市公立小学校教諭・大薮真也

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

北海道教育大学教職大学院特任教授・大牧眞一

単元名

水と友達になろう

目次

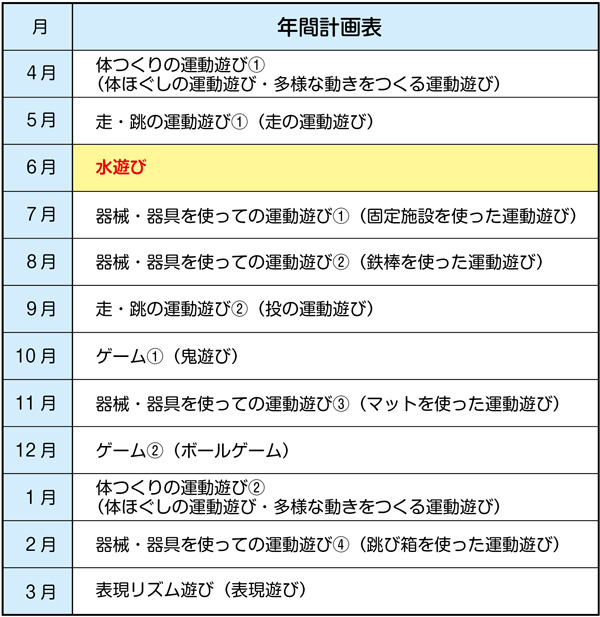

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

水の中を移動する運動遊びと、もぐる・浮く運動遊びの行い方を知るとともに、水につかって歩いたり走ったりして遊ぶこと、息を止めたり吐いたりしながら、水にもぐったり浮いたりして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

水の中を移動する運動遊びと、もぐったり浮いたりする運動遊びの簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

水遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、水遊びの心得を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

低学年の水遊びは、「水の中を移動する運動遊び」と「もぐる・浮く運動遊び」で構成され、水につかって歩いたり走ったり、水にもぐったり浮いたりする楽しさに触れることができる運動遊びです。

本事例では、水に対する不安感を取り除き、水遊びに進んで取り組むことができるよう、水慣れの時間を十分に確保し、徐々に水につける部分を増やして、楽しく無理なく水に慣れるようにします。

単元前半では、水の中を移動する運動遊びの活動時間を多くし、学習が進むにつれて、もぐる・浮く運動遊びの時間が多くなるようにして、水の中を移動する運動遊びで身に付けたことを生かして、もぐる・浮く運動遊びに楽しく取り組むことができるようにします。

水に慣れてきた単元後半では、用具や人数、行い方を変えるなど遊び方を工夫して楽しめるようにします。友達のよい動きを見付けたり、新しい動き方など考えたことを友達に伝えたりすることで、一層楽しい遊び方が広がるようにします。

また、水に対する恐怖心がある子供には安全面からもペアでの学習(バディシステム)を取り入れ、友達と一緒に行う水遊びの楽しさに触れることができるようにしたり、少しでもできたことを賞賛したりするなどの配慮をします。

なお、ていねいにシャワーを浴びる、プールサイドは走らない、プールには飛び込まない、友達とぶつからないように動くなどの水遊びの心得を守ることについての指導を、単元の導入時に確実に行うことが重要です。さらに、水遊びをする前には、体(爪、耳、鼻、頭髪など)を清潔にしておくこともあわせて指導します。

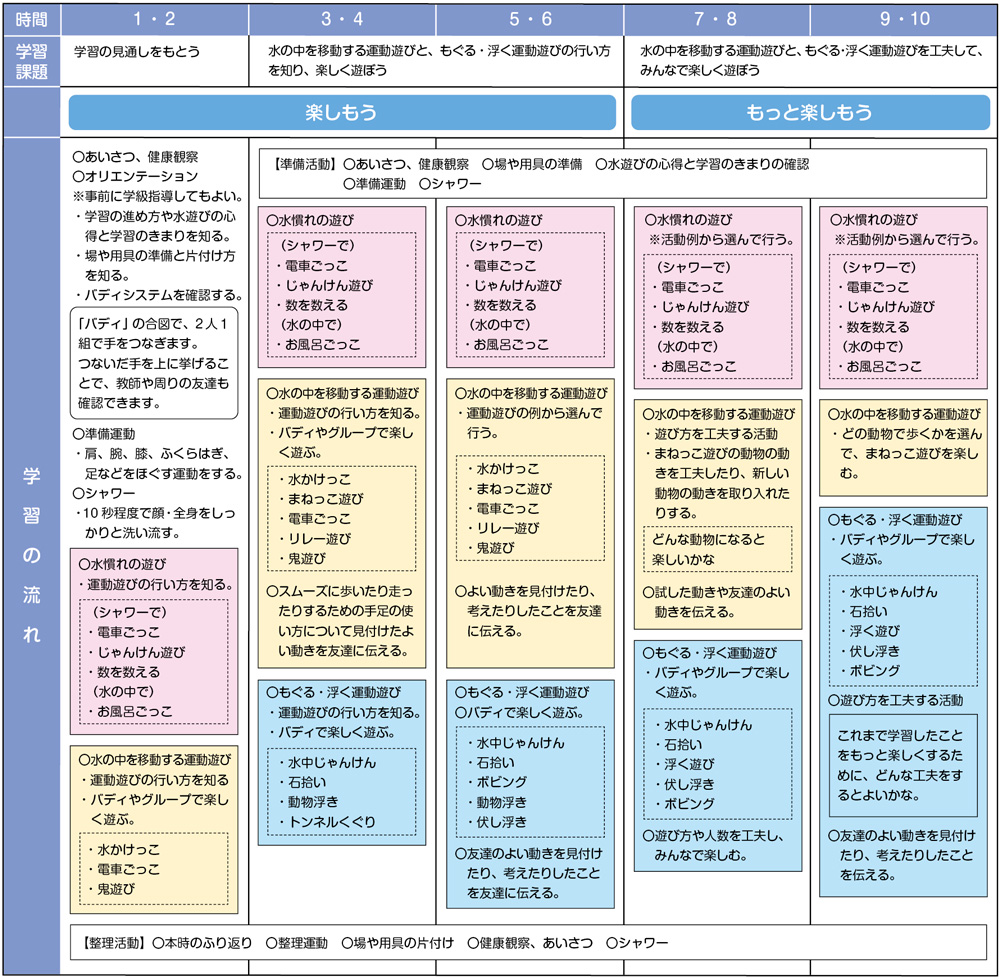

単元計画(例)

水遊びの心得と学習のきまりの例

・準備運動や整理運動をしっかり行いましょう。

・シャワーでは帽子を外して頭から浴びるとともに、顔、全身をていねいに洗い流しましょう。

・命にかかわることにもつながるため、ふざけないで真剣に取り組みましょう。

・入水する場合は飛び込まないで、後ろ向きで静かに入りましょう。

・プールサイドは滑って転倒しないように、走らないで歩きましょう。

・自分の力を過信して無理をしないで、段階的に取り組むようにしましょう。

・指示を聞き漏らさないよう話をしっかり聞きましょう。

※子供の実態に応じて、易しい言葉で繰り返し指導します。

・「ピー」(長く吹く)の笛の音でその場に止まる。

・「ピピピピ…」(断続的に吹く)で壁に背中を付けて待つ。

・「カランカラン…」と鐘の音が鳴ったら、すぐにプールから上がって、座って待つ。

・「バディ!」で、バディと手をつなぎ人数を確認する。

などの合図を決めておきましょう。

ワークシートの活用例

学習後のふり返りだけでなく、学習の前に学習カードを事前に子供と確認することで、学習内容の見通しをもつことができます。

イラスト/みながわこう