ChatGPTを小6国語「私の枕草子」の授業に使ってみたら|藤原友和先生(北海道公立小学校)

ユーザーからの様々なリクエストに高度で自然な回答を返すAIサービス「ChatGPT」を、教育の現場でどのように扱ったらよいのか、教室での手探りの実践が始まっています。今回は函館の公立小学校教諭・藤原友和先生から届いた実践事例の紹介です。

ChatGPTが担う「モデル機能」と推敲過程の共有~小6国語「私の枕草子」創作を通して~

執筆/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

アメリカの企業である「open AI」が開発した人工知能によるチャットサービス、「ChatGPT」が2022年11月に公開されました。教育界においてもその反響はとても大きく、「教員がAIに置き換えられる時代は近いのか」と、まさに黒船が到来したかのような騒ぎになっています。

既にいくつかの実践例が届いていますが、ChatGPTそのものがいまだに得体の知れないしろものであり、積極的に授業づくりにいかしていった方がいいのか、それとも歯止めをかけられるような取り入れ方がいいのか、賛否両論あるところです(印象としては否定派・消極意見が多いような気がします)。特に高等教育機関においては、学生のレポート作成に当たって「チートは許さん」という“おふれがき”を見かけることも増えてきました。

とはいえ、使用者が意図したような反応を得ようとすると、AIにどんな命令を下すのかという「プロンプト」の作成の部分でまだまだハードルが高いです。現時点で、今日明日に気軽に導入するというほどの使いやすさはありません。

そこで、過渡期である現在の状況で「現時点でできる実践をひとつつくってみよう」と思い立ち、国語の授業でChatGPTを使ってみました。小学校6年生「春はあけぼの」の授業です。よくある「オリジナル枕草子をつくろう」という言語活動なのですが、「教師のつくったモデルと、AIが作成した作品を比較し、どちらがよいか考える」という場面でChatGPTを導入した実践を報告します。

なお、意図せずして「ChatGPTにうまく書かせられなかったので、修正をかけ続ける過程を子どもに見せていた」という流れになりましたが、ちょうどこれが「推敲のモデル」になっていたようにも思います。

それでは、以下、「よちよちあるきの実践」をどうぞご覧ください。

目次

単元について

【単元名】「筆者のものの見方や感じ方などにふれ、随筆に親しもう」(教育出版6年)

【学習内容】自分に重ねながら随筆を読み、それを参考に、自分のものの見方や考え方を深め、経験したことなどを表現を工夫して書く。

【単元計画】(3時間扱い、本時3/3)

第1時 単元のとびらを読んで学習の見通しをもつ

第2時 好きな「季節」の文章を、大意を参照しながら、何度も音読する

第3時 「私の枕草子」を書く

本単元は、「随筆を書こう」という11時間単元を構成する小単元として「伝統的な言語文化と日本語の特質に関する事項」領域の教材「枕草子」が取り入れられています。筆者なりのものの見方が「書こうとしている題材の選定」や、「好きなものを並べるという構成」にあらわれているんだよ、という具体的な例として、子どもにとっても興味をもちやすい活用の仕方がされているように思われました。

ところで、私が現在担任している6年生は持ちあがりではありません。今年度、新たに学級担任となりました。本単元は指導計画上では4月の教材となっています。ですから、出会ったばかりの子どもたちが、自己開示を伴わせながら表現活動をおこなうわけです。ゆえに、書くことそのものや、書いたものを交流すること、そして担任である私が直接的に介入することに対して、慎重に進める必要があると考えました。

本時の授業について

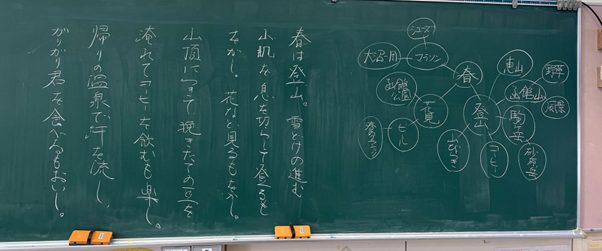

第1時で歴史的仮名遣いの読み方や音読のコツを確認し、第2時では音読・群読・リレー読みなど多様な読み方ですらすら読めるようになるまで何度も繰り返し音読しました。そして、第2時の終末では次時に「私の枕草子」を書くことを予告し、ウェビングマップづくりに取り組んでいます。つまり、「書くための材料」を子どもたち全員がもっている状態で第3時を迎えています。

まず、授業の冒頭で次のように話しました。

「随筆を書きます。とはいえ、急に書けと言われても困ると思います。そこで、先生が今から、黒板にウェビングマップを書いて、そこから枕草子風に“改造”します。」

「それができたら、次にChatGPTにもオリジナル枕草子を書いてもらいます。みなさんにはどちらがよいか判定してもらいます。」

子どもたちは「おお、いいね」「おもしろそう」と興味をもったようです。子ども自身がまな板の上に載るのではなく、教師がやってみせることと、比較対象としてAIの作品を見せることで「評論家」の立場に身を置くことができます。つまり、安全。出会ったばかりの子どもたちとの間でおこなう授業ですから、これくらいのクッションが必要なのではないかな、と思いました。

私の「作品」は以下の通りです。

まあ、大したことないですね(笑)。

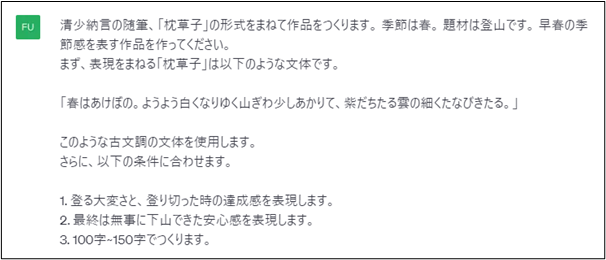

次にChatGPTに次のように指示します。

清少納言の随筆、「枕草子」の形式をまねて作品をつくります。季節は春。題材は登山です。早春の季節感を表す作品を作ってください。

まず、表現をまねる「枕草子」は以下のような文体です。

「春はあけぼの。ようよう白くなりゆく山ぎわ少しあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」

このような古文調の文体を使用します。

さらに、以下の条件に合わせます。

1.登る大変さと、登り切った時の達成感を表現します。

2.最終は無事に下山できた安心感を表現します。

3.100-150字でつくります。この結果、生成されたのが次の文章です。

春の朝、境は雲に包まれ、静かに佇んでいる。私は登山の準備を整え、山頂へ向かう。汗が流れる。ん?

んん?

なんだ、全然大したことないじゃないですか。これなら僕の圧勝ですね。

しかしながら、子どもたちにも参考になりません。

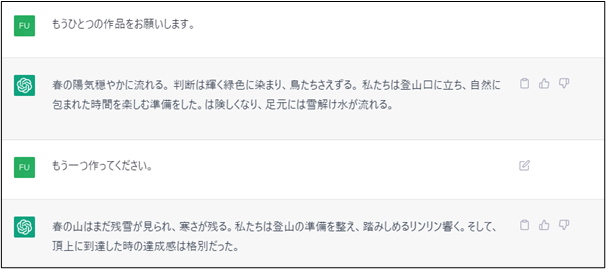

そこで、「もう一つ作って」とお願いします。

もうひとつの作品をお願いします。春の陽気穏やかに流れる。判断は輝く緑色に染まり、鳥たちはさえずる。私たちは登山口に立ち、自然に包まれた時間を楽しむ準備をした。は険しくなり、足元には雪解け水が流れる。もう一つ作ってください。春の山はまだ残雪が見られ、寒さが残る。私たちは登山の準備を整え、踏みしめるリンリン響く。そして、頂上に到達した時の達成感は格別だった。……やはり、ビミョーです。なんだ「判断は輝く緑色に染まり」って?

さらにやり直した文章でも「踏みしめるリンリン響く」と。意味わからん。

「なんだ、AIも大したことないね。」

「そうだねぇ。」

「英語のプログラムだから、日本語、微妙なんじゃないかな。」

「おお、よく知ってるね。」

こんなやりとりを交わしながら、「根気強く」(笑)やりなおしを命じます。

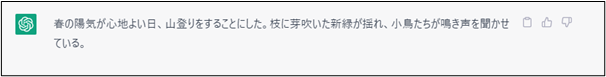

春の陽気が心地よい日、山登りをすることにした。枝に芽吹いた新緑が揺れ、小鳥たちが鳴き声を聞かせている。お?

なんかよくなってきた気がする。

ここで「少し、命令の仕方を変えてみようか」という発想になります。先ほど、子どもの一人が行った「英語のプログラムだから日本語に難があるのではないか」という発想を生かし、次のように命じてみました。

「春の気が心地よい日、山登りをすることにした。枝に芽吹いた新緑が揺れ、小鳥たちが鳴き声を上げている。」の表現をもう少し磨いていて、日本語としての精度を上げてください。その結果が、以下の通りです。

春の日差しに包まれた山道を歩き出す。道の隅々には新緑が芽吹き、そよ風に揺られている。そんな中、山頂に向かって踏み出す足音が響き始めた。おお。日本語としての精度は確かに上がりました!

この時点では最初にあった「古文調の文章」という条件はどこかに吹っ飛んでいますが、AIは確かに「学習」をして、表現を磨いたようです。

さて、子どもたちはというと、いつまにやらみんな書き始めていました。

いくつか、できあがった作品を紹介します。

- 夏はアイス。日差しでのぼせたその体、覚ましてくれるシャーベットやアイス。かき氷でも良き。だが急げばアイスクリーム頭痛を引き起こすのが玉に瑕。食べても食べても腹の虫が騒ぎゆる、腹痛まで起こしたくないため打ち切りなり。

- 春はあげもの。からっとあがりゆく油は少し明りて金色たる衣が旨さをひきたてる。からあげを食らいて次に手を出すはポテトなり。Mの店で、ビックマックとともに少ししなびゆくポテトを二つ三つと共に食らう。

- 冬は正月。雪が降り、寒い冬休み、こたつの中でみかんをを食べて過ごすのもをかし。皆でかまくらをつくりて、雪合戦で冷えていた体に汗を流し、負けても楽し。夜に鍋を食べ心も温まり、しめにうどんを食べるも美味し。

いかがでしょうか。子どもたちらしい感性があらわれているなぁ、と思いませんか? そして、それとともに、妙に文章が上手な気がします。文才がある子達をたまたま担任したのかもしれません。