小1体育「走・跳の運動遊び①(走の運動遊び)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「走・跳の運動遊び①(走の運動遊び)」の単元を扱います。

執筆/札幌市公立小学校教諭・余田峻也

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

北海道教育大学教職大学院特任教授・大牧眞一

単元名

走って、つなげて、遊ぼう! はしレール

目次

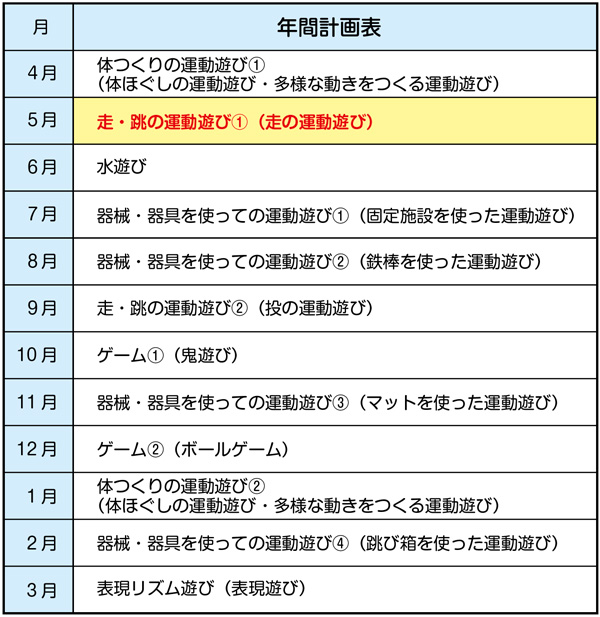

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

走の運動遊びの行い方を知るとともに、いろいろな方向に走ったり、低い障害物を走り越えたりして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

走の運動遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、場の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

低学年の走の運動遊びは、いろいろな方向に走ったり、手でのタッチやバトンの受渡しをするリレー遊びをしたり、低い障害物を走り越えたりする楽しさに触れることができる運動遊びです。

本事例では、1年生の子供が速く走る動きをイメージしやすいように、単元を通して電車になってレールを走る設定とし、まっすぐ走る、蛇行して走る、リズムよく走る、低い障害物を越えながら走るといった様々な走り方に挑戦できるようにします。

単元前半は、いろいろな形状のレール(レーン)でかけっこをして遊び、単元後半は、かけっこで身に付けたことを生かしてリレー遊びに取り組み、走る楽しさをたっぷりと味わうことができるようにします。

指導に当たっては、簡単な遊び方を工夫するとともに、走の運動遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動遊びをしたり、勝敗を受け入れたり、場の安全に気を付けたりすることができるようにします。

単元を通して、チームで活動したり競走したりすることから、4人程度のチームを事前に決めておきます。その際、誰とでも仲よく運動遊びができるように、身長順や出席番号順など、毎回チームを変えて活動することも考えられます。

また、かけっこやリレー遊びでは、勝敗を受け入れることも大切な学習内容です。どの子供も勝ったり負けたりする機会があるようにチームを編成したり、遊び方を工夫する活動を多く取り入れたりするなどの配慮をすることが大切です。

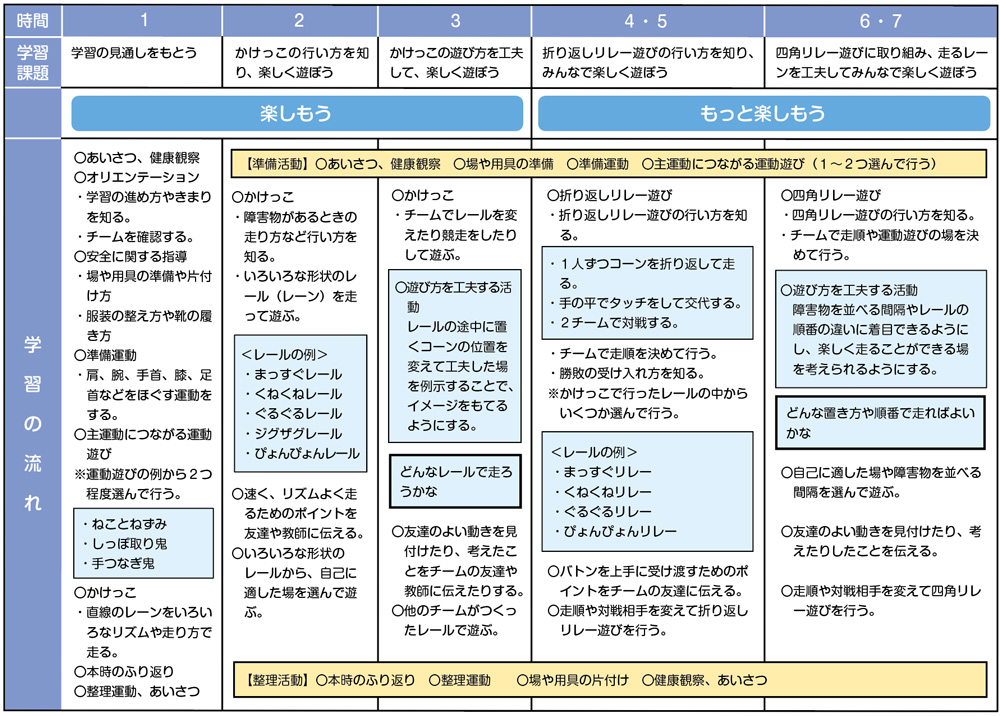

単元計画(例)

楽しもう

いろいろなレーンでかけっこを楽しもう

準備活動では、子供が楽しい気持ちで授業に入れるように、友達と関わりながら思い切り走ることができる運動遊びに取り組みます。

単元前半(1~3時間目)は、いろいろな形状のレール(レーン)をまっすぐに走ったり、蛇行して走ったり、低い障害物を走り越えたりしながら、かけっこを楽しめるようにします。

幼児期の運動遊びの経験や発達の段階により、かけっこで競走して楽しむことができる一方で、まっすぐ走ることやリズムよく走ることが苦手な子供がいることも考えられます。そのため、「電車になって走ろう」という設定にすることで、レールからはみ出さないように気を付けながら、いろいろな形状のレールを力いっぱい楽しく走ることができるようにします。

どの子供も楽しく走の運動遊びに取り組めるように、単元の導入では、一定のリズム、速いリズムなどいろいろなリズムで走れるようにするとともに、電車のレールとなる線を引くことやコーンなどの目印を置くことなど、走り方が分かりやすい場の設定にします。

また、低い障害物を最後まで走り越えることが苦手な子供には、障害物を置く間隔や高さを変えるなど、走り越えやすいように配慮をするとよいでしょう。

イラスト/みながわこう