小5体育「体つくり運動(体ほぐしの運動)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小五体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくり運動(体ほぐしの運動)」の単元を扱います。

執筆/横浜市体育研究会体つくり運動研究部、横浜市立公立小学校教諭・石川幸次

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県立総合教育センター体育指導センター指導研究課長・斎藤祐介

目次

単元名

心も体もスイッチオン! 息を合わせてわくわくチャレンジ!

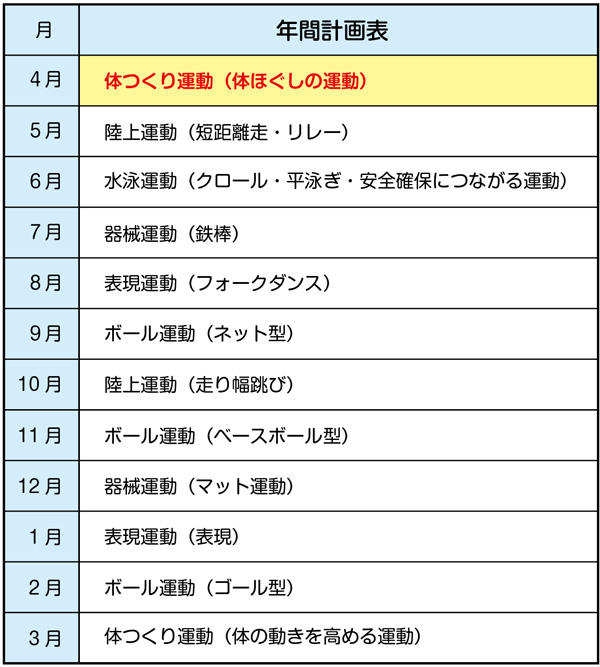

年間指導計画

単元目標

●知識及び運動

体ほぐしの運動の行い方を理解するとともに、手軽な運動を行い、心と体との関係に気付いたり、仲間と関わり合ったりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の体の状態に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

体ほぐしの運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

体ほぐしの運動は、手軽な運動を通して自己や仲間の心と体の状態に気付くことと、仲間と豊かに関わり合うことをねらいとしています。

そのため、運動を通して自己や仲間の心と体に向き合って運動に取り組み、心と体が関係し合っていることに気付くとともに、仲間との交流を通して豊かに関わり合う楽しさを体験し、仲間のよさを認め合うことができるようにしていきます。

運動をすると心が軽くなったり、体の力を抜くとリラックスできたりするなど、心と体が関係し合っていることに気付くようにします。また、運動を通して自分と仲間の心と体に違いがあることを理解し、仲間のよさを認め合いながら、仲間とかかわり合う楽しさや大切さを体験できるようにしていきます。

体ほぐしの運動は、仲間と協力したり、触れ合ったりすることが多いのが特徴です。体を動かす楽しさや心地よさを仲間と共有することで、意欲的に取り組むことができます。

一方で、感染症対策や身体接触に抵抗感がある子供も想定されます。配慮として、例えば手をつなぐ代わりにリレーのバトンやひもなどの端を握り合ってつながるなど、用具を用いて運動を工夫することができます。

心や体の変化に気付くことが苦手な子供には、二人組で心と体の変化を話し合う場面をつくったり、運動を通して感じたことを確かめるような言葉がけをしたりするなどの配慮をします。

また、仲間と関わり合いながら運動をすることが苦手な子供には、仲間と協力したり助け合ったりすることで楽しくなるような運動を取り上げ、仲間とともに運動をすることのよさが実感できるような言葉がけをするなどの配慮をします。

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説体育編に示されている[行い方の例]を参考に、ねらいや子供の実態に応じて行い方の工夫をすることで、同じ運動でも多様な楽しみ方ができます。例えば、「人数を変えてみよう」「用具を変えてみよう」など、教師から言葉がけをすることで子供の工夫を引き出し、運動をより楽しむことができます。また、保健「心の健康」の学習と相互の関連を図って指導することも大切です。

単元計画(例)

単元の評価規準

知識・技能

①体ほぐしの運動の行い方について、理解したことを言ったり書いたりしている。

思考・判断・表現

①自己の心と体の状態や体力に応じて運動の課題や行い方を選んでいる。

②体をほぐすために自己やグループで考えた運動の行い方を他者に伝えている。

主体的に学習に取り組む態度

①体ほぐしの運動に積極的に取り組もうとしている。

②仲間の気付きや考え、取組のよさを認めようとしている。

③場や用具、周囲の安全に気を配っている。

楽しく運動しよう

1【はじめ】

体ほぐしの運動をやってみよう! クラスのみんなと心も体もスイッチオン!

年間指導計画では年度のはじめのほうに設定しよう

年間指導計画では、体ほぐしの運動は年度のはじめのほうに設定します。仲間との関わり合いを大切にしていき、温かい雰囲気で学習することで、新しいクラスで緊張している子供の心と体をほぐすことができます。クラスづくりが始まる年度はじめにぴったりの単元です。

誰もが参加しやすい運動を取り入れよう

単元全体を通して、クラスの全員が仲間と楽しく体を動かすことをめざします。特にはじめの段階では、運動が苦手な子供でも参加しやすいように行い方が易しく、自己や仲間の心と体との関係に気付いたり、仲間と豊かに関わり合ったりすることができる易しい運動を取り扱うようにします。

保健「心の健康」の学習と相互の関連を図ろう

保健「心の健康」における不安や悩みへの対処の仕方の学習の際に、運動についての理解を深めることができるように、体ほぐしの運動は、不安や悩みがあるときなどに気持ちを楽にしたり気分を変えたりすることができることを伝えます。

イラスト/佐藤雅枝