リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #47 心(しん)マトリクス|葛原祥太 先生(兵庫県公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今回は葛原祥太先生のご執筆でお届けします。

執筆/兵庫県西宮市立夙川小学校教諭・葛原祥太

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

ごあいさつ

みなさん、こんにちは。

兵庫県・西宮市で小学校の教員をしております、葛原祥太と申します。

今から10年ほどまえ、私は小学校の教員として初めて教壇に立ちました。

はじめの数日は右も左もわからず、その日を過ごすことで精一杯だったのですが、少し生活が落ち着いてきたとき、ふと疑問というか不安に思ったことがあります。

小学校の教師として自分は子供たちに「あれをしなさい、これをしなさい」「これがいいことです。これは悪いことです」と、たくさんの指示をしていました。

しかし、その根拠はどこにあるのか。何を根拠に、よい、わるい、を判断し、子供たちに語っているのかということが、とても曖昧であることに気付いたのです。

なんとなく周りの学校の雰囲気や、なんとなく自分の中にある「常識」から、子供たちに「価値」を語ってしまっていた。これは非常に怖いことだなと思ったのです。

教師である自分は、子供たちに様々な活動や価値観を押しつけることができてしまう。できてしまうからこそ、その発言や指示には根拠と責任が伴うのだな、と痛烈に感じたのです。

その日から、人は何を「よい」としてきたのか、ということを哲学や宗教の分野から徹底的に学ぼうとしてきました。同時に、学校ではなにが「よい」とされているのかを徹底的に観察し、両者を結びつけて、自分の指導にどうにか責任をもとうとしてきたのです。

その中で出来上がってきたのが、今回紹介する「心(しん)マトリクス」です。

授業の実際 ~心(しん)マトリクス~

対象:全学年

主題名:心マトリクス

内容項目:すべて

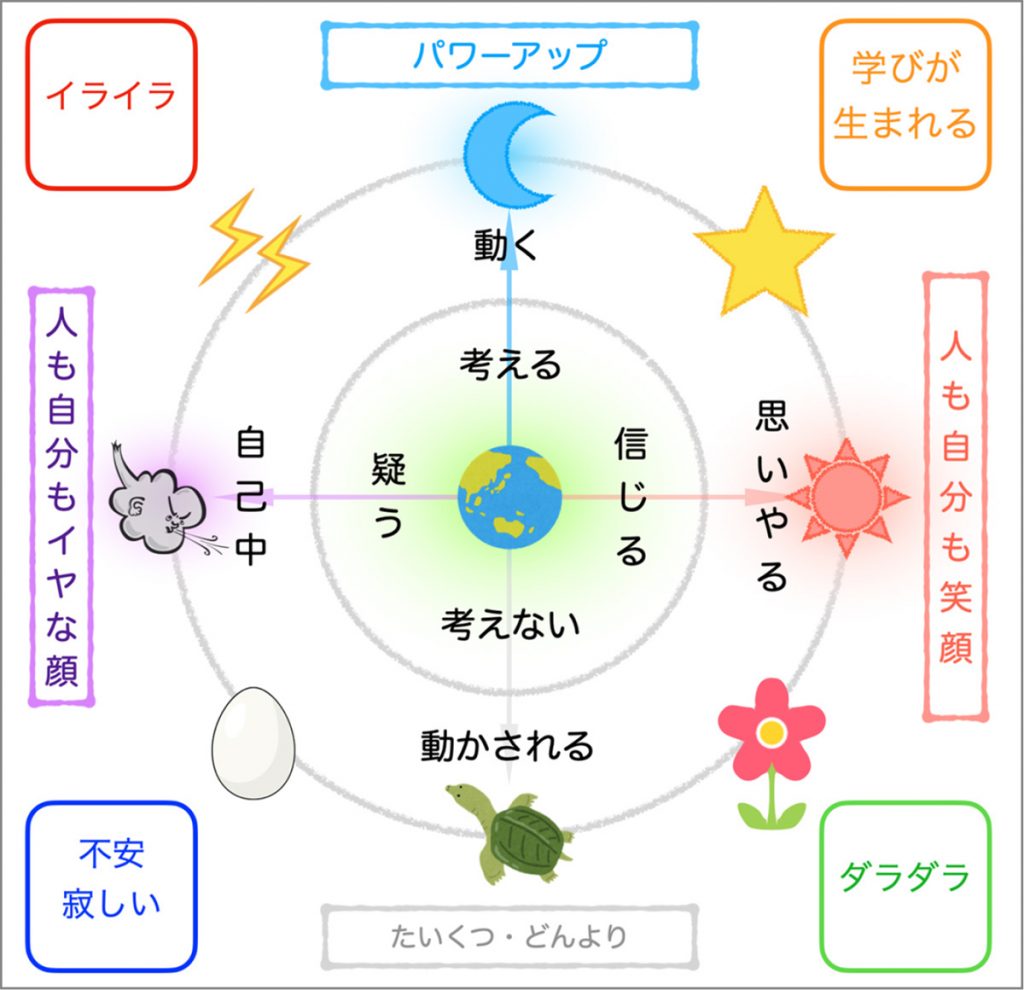

以下の画像を提示します。

内容項目とは、「A 主として自分自身に関すること」は縦軸、「B 主として他の人とのかかわりに関すること」は横軸、「主として集団や社会とのかかわりに関すること」は、縦軸横軸とのバランス、「D 主として自然や崇高なものとかかわりに関すること」は、右上の星として対応しています。

事前指導

年度の初めには、ドラえもんなどを例にとってわかりやすく解説します。

のび太君は右下、ジャイアンは左上、左下がスネ夫、ドラえもんは基本的に優しく、また誰ももっていないひみつ道具をたくさん出せるので右上。しずかちゃんは右上だが、ドラえもんより少し内側、と説明します。こうして、知っているキャラクターで図を説明すると、子供たちも理解しやすくなります。

次に、ドラえもんの作品世界は50年以上基本的にこの関係性のままであり、それはなぜかというと「ドラえもんが基本的に全てのトラブルを解決してしまうから」であることを確認します。

しかし、そんなキャラクターたちが心マトリクスの位置から動くときがあります。それは「映画版ドラえもん」です。

映画版ドラえもんでは、①ドラえもんがいなくなる、あるいは壊れる、②しずかちゃんがさらわれる、というパターンのストーリーが少なくありません。

心マトリクス的に見ると、星の位置にいるキャラクターがいなくなってしまうのですね。

すると、他のキャラクターたちが、抜けた星を補おうと動くのです。まずジャイアンは……そう。突然優しくなりますよね(笑)。

心マトリクスでいうと、左上から右へ向かって動くわけです。次にのび太は? そう。射撃の才能を発揮し、とても頼もしくなります。

右下から上に向かって動くのです。この二人が力を合わせて星の位置に動くことで、事件が解決する。これは映画版ドラえもんのいくつかの作品に見られる展開です(もちろんスネ夫やしずかちゃんが活躍し、成長する作品も存在します)。

ここまで理解できたら、これからの教室の過ごし方に意識を向け、この教室を「映画版ドラえもん」のような世界にしよう、と言います。

先生は、ドラえもんです。困ったときは頼りにしてください。

しかし、先生に解決してもらってばかりだと、みんなの成長はありません。みんなが使えるひみつ道具は渡してあげますが、それを使って問題に立ち向かうのは、みんなであってほしい。という語りをして、終了です。

発問A 「今日の自分はどこにいましたか?」

●今日は太陽で友達を思いやることができた。

●休み時間が終わるときに遊びを切り上げてチャイムに間に合ったので、月!

●ちょっと友達とけんかして「イライラ」にいってしまった。

●朝は眠くてスッポンゾーンだったけど、2時間目くらいから切り替えて、月に行けた。

説明

心マトリクスを通して自分を見る、ということを毎日繰り返します。

終わりの会のプログラムに組み込んでしまうのもいいでしょう。大きく掲示して、常にこの図を見ながら考えられるようにします。

慣れてくれば、朝の会に「今日、自分はどこを目標にする?」と聞いてみます。

心マトリクスを通して日々自分を見つめていくと、だんだん自分の傾向が見えてきます。

自分が行きがちなエリアや、苦手なエリアがわかってくれば、その日の生活を見通して、心マトリクス上に自分の目標とすべき場所を見いだすこともできるようになっていきます。

発問B 「今日の道徳授業のお話の〇〇くんは、どのような動きをしましたか?」

●はじめは自分のことばかりを言って、周りを困らせていたので「北風」ゾーンにいた。

●でも、最後には「太陽」ゾーンで、みんなを信じて思いやることができるようになった。

●△△さんが~~な行動をとったのを見たからだと思う。

説明

道徳で扱う教材に出てくる人物の心の動きも、心マトリクスで解釈します。

今日は、内容項目Aなら縦軸に関わる話、Bなら横軸に関わる話、と見通しをつけることもできますし、具体的な内容から、登場人物の心の動きを詳細に解釈することもできます。

授業のはじめの「教材内容の把握~心マトリクスによる解釈」で10分程度。これを全道徳授業のはじめの10分でやる、といったことになります。

これをすることの最大の効果は、日々「発問A」を併走させることで生まれます。毎日「自分自身」を心マトリクスで見つめ、道徳の時間には「教材の登場人物」を心マトリクスで見つめる。

「同じ道具」で両者を見るから、道徳の登場人物の心の動きと、自分自身の経験を深く関係付けることができるのです。

道徳において、教材で示される内容を「自分事」として捉えるということがとても大切だといわれます。心マトリクスは、教材と自分の経験をつなぐ架け橋となるのです。