小4体育「機械運動(跳び箱運動)」指導アイデア

執筆/新潟県公立小学校教諭・塩田健太郎

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、新潟県公立小学校校長・長谷川智

目次

授業づくりのポイント

中学年の跳び箱運動は、自己の能力に合った課題を見付け、練習方法や場を選びながら学習を進めるなかで、開脚跳びや台上前転などの基本的な技をすることやその発展技に取り組むことをねらいとしています。

3年生では、「踏切り-着手-着地」の一連の動きを身に付けるように学習します。4年生では、技のポイントを押さえながらより美しく跳ぶことや発展技に取り組むことを目標に授業を進めていきましょう。

「できる」「できない」がはっきりとする運動であるため、感覚つくりの運動や易しい場での練習により段階的に動きを高め、子供たちが「できた」と感じる機会を多くつくることが大切です。

また、安心していろいろな動きに挑戦することができるように安全への配慮が必要となります。

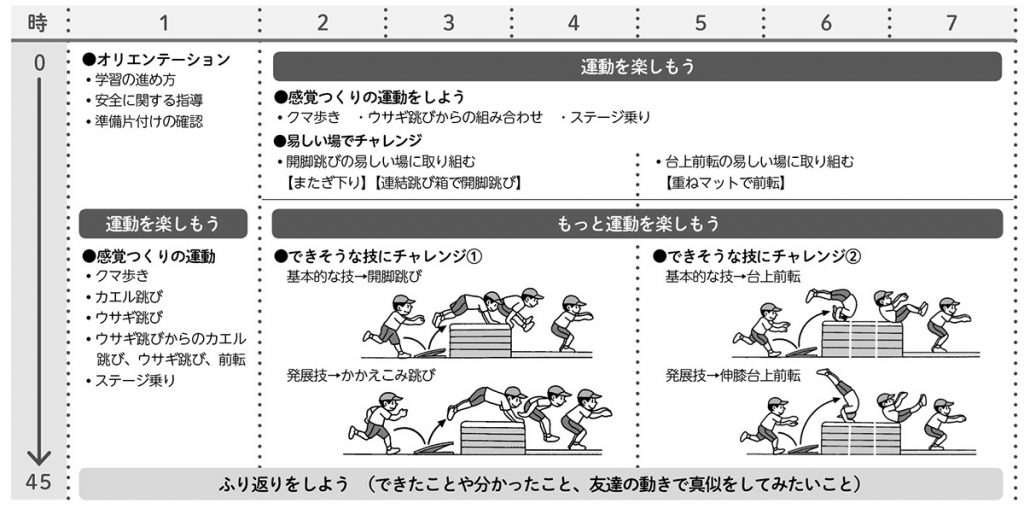

単元計画(例)

※安全面から、2~4時間目は開脚跳び・かかえこみ跳び、5~7時間目は台上前転・伸膝台上前転の練習をするようにします。基本的な技を十分に練習し、安定して跳ぶことができるようになってから発展技に取り組むようにしましょう。

楽しむ① 感覚つくりの運動・易しい場での練習にチャレンジ!

単元を通して、感覚つくりの運動や易しい場での練習に取り組むことで、技の習得に必要な動きや感覚を養います。

感覚つくりの運動は、慣れると短時間で行うことができ、準備運動として扱うことができます。しかし、ただ体を動かすだけでは効果が薄れてしまうため、子供たちが動きのポイントを意識できるように声をかけていくことがとても大切です。易しい場での練習については、運動が苦手な子供も安心して挑戦することができるように段階的な場・安全な場を設定するようにします。

易しい場で基本的な技の動きを十分に練習し、「できた」を積み重ねることで、「ほかの場でもできそう」「もっと難しい技にもチャレンジしたい」という気持ちがもてるようにしましょう。

感覚つくりの運動の例

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小三小四』2022年2/3月号より