小2体育「表現リズム遊び」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小2体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「表現リズム遊び」の単元を扱います。

執筆/愛知県公立小学校教諭・二宮拓麻

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

愛知教育大学・鈴木一成

目次

単元名

へんしん! いきものランド

単元目標

●知識及び技能

表現リズム遊びの行い方を知るとともに、題材になりきったりリズムに乗ったりして、踊ることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

身近な題材の特徴を捉えて踊ったり、軽快なリズムに乗って踊ったりする簡単な踊り方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

表現リズム遊びに進んで取り組み、誰とでも仲よく踊ったり、場の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

表現リズム遊びでは、題材になりきったりリズムに乗ったりして、踊る楽しさに触れるようにします。

そのためには、子供にとって身近で関心が高く、具体的で特徴のある動きを多く含む題材や、弾んで踊れる軽快なリズムの音楽を取り上げます。

本実践では、さまざまなものになりきりやすく、律動的な活動を好む低学年の子供の実態をふまえ、1時間の学習のなかに、「表現遊び」と「リズム遊び」の二つの内容を組み合わせました。

表現リズム遊びに意欲的ではない子供への配慮として、身近で関心がある題材や簡単な動き、体を弾ませたくなる曲を選びます。また、その場ですぐ覚えて踊ることができる易しい踊りを取り上げたり、友達の動きを真似することや、複数の例示から選べるようにしたりすることも考えられます。

感染症対策(例)

地域の感染状況に応じて、授業前後の手洗いを徹底するとともに、以下の工夫例が考えられます。

・手や体に触れないで踊る(ハイタッチは動作のみ行うようにする)。

・子供どうしが一定の間隔を保つことができるように、踊る場所をマーカーや線などで目印をつけてエリアを区切って踊る、2人組で後ろをついて踊る、対面になる場合は近付きすぎないように1人分の間隔をとって踊る。

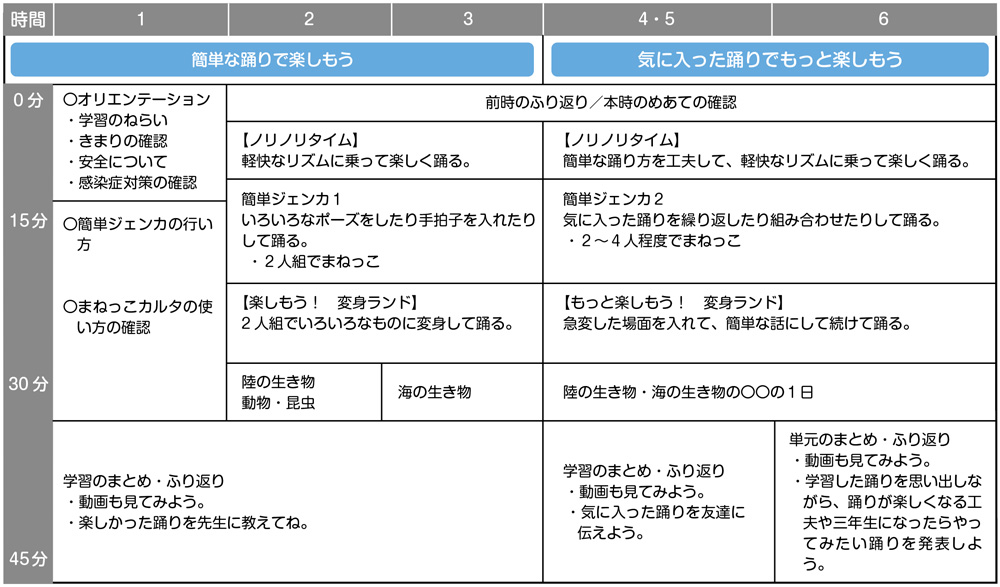

単元計画(例)

もっと楽しもう

気に入った踊りでもっと楽しもう

単元後半では、簡単な踊り方を工夫して軽快なリズムに乗って楽しく簡単ジェンカを踊ります。また、単元前半に取り組んだまねっこタイムでの動きを基にして、簡単な話をつくって続けて踊ります。

簡単な話をつくる場合は、「急に、おなかがすいたぞ」「急に、穴に落ちちゃった」など、具体的な場面設定をすると、子供たちのイメージが広がります。

また、教師は子供たちが楽しく踊ることができるようなオノマトペや言葉がけを工夫して、具体的な動きを称賛するようにしましょう。

ノリノリタイム

気に入った踊りを繰り返したり、組み合わせたりして2〜4人程度で踊ります。

小2体育「表現リズム遊び」指導アイデア①

「楽しもう」はこちら

イラスト/斉木のりこ