子供たちが劇的に変わる!魔法の音読指導4つのポイント

日々の音読がいつの間にか惰性化し、易きに流れていませんか? 身体を使って音読する「あいうえ音読」などの実践で知られる佐藤隆史先生の音読指導を手本にすれば、子どもたちの音読表現が劇的に変わるはずです!

執筆/兵庫県公立小学校教諭・佐藤隆史

目次

全員参加できる! 様々な方法でできる!

毎日の授業で取り入れている「音読活動」。その「良さ」とはなんでしょう。それは、全員参加が実現できるということです。

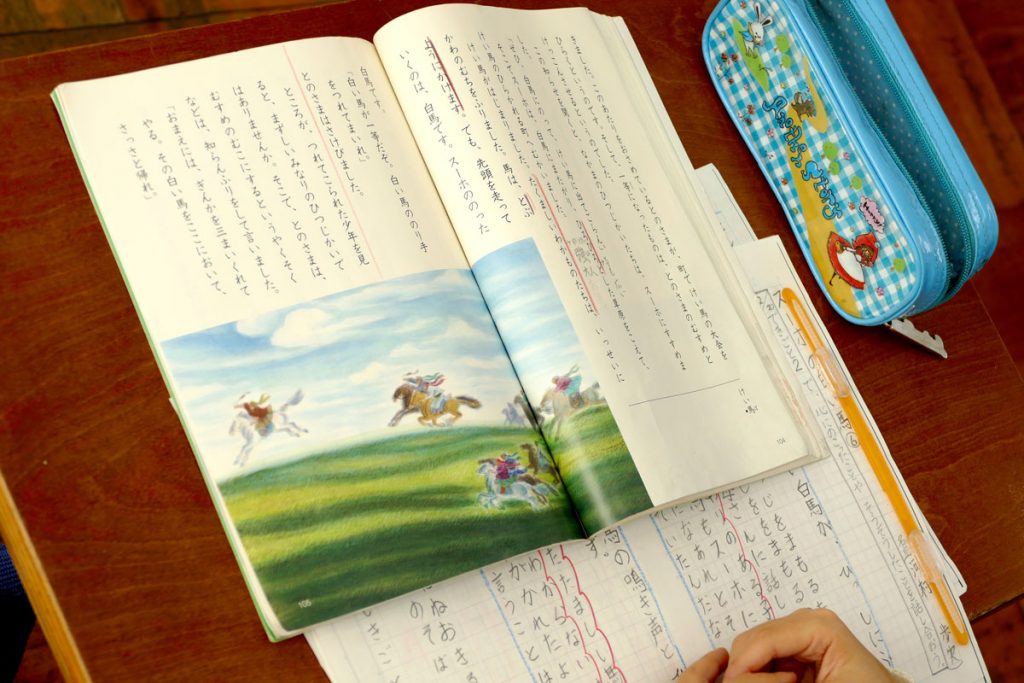

音読は声さえ出すことができれば、全員が授業の土俵に上がることができます。字が読めない子も、耳で聞いて音読できます。学級全員で声を揃えて読んだり、グループで教え合ってリレー読みをしたり、ペアで交代読みをしたり、一人ずつ自分の音読を聞いてもらったりと、様々な方法で飽きることなく全員が参加できるのです。そして、音読活動は一人ひとりの向上や、学級としての成長を実感できる、古くから取り入れられてきた日本の素晴らしい学習方法の一つなのです。

みなさんは、日々の授業の中で「工夫して音読しよう」というめあてなのに、棒読みの音読で終わっていたり、「語のまとまりや、響きに気を付けて」というめあてなのに、目の前の子どもたちは、ただ声に出して読んでいるだけだったりしませんか。

もしかするとそれは、「工夫する」ということや、「響きに気を付けて」ということが、はっきりと分かっていないからではないでしょうか。いろいろなめあてを持って日々の授業を展開していく中で、私たち教師は子どもたちを「変えて」いかねばなりません。1時間の授業で「これができるようになった」「新しいことが分かった」という「向上的な」「変容」を実現させたいと願っているはずです。

そこで、教室での音読の授業が活気づき、子どもたちが「変容」していく、音読指導の「魔法の杖」を授けましょう。

魔法の杖1

追い読み(連れ読み)の真髄~「意識」

まず一つ目は、どこの教室でもきっとやっている「追い読み」です。句点や、読点ごとに教師が読み、そのあとに子ども(たち)が追いかけて音読する方法ですが、この追い読み、「やっているだけ」になってはいませんか? 今、この追い読みの活動をするのは何のためなのか。どんな意図を持ってやっているのかを意識することが、第一の魔法の杖になります。「何だそんなことか。そんなことで魔法と言えるの?」と思ったかもしれませんが、この「意識する」「(子どもに)意識させる」ことが真髄なのです。

それがない授業は、ただやっているだけの「アリバイ作りの授業」でしかありません。

単元の最初、中盤、終盤といった「時期」によって教師の意図は変化していかねばなりません。導入の時期の追い読みは、目の前の文章をゆっくりでもいいから正確に音読できることが目標になります。漢字が出てきたら確実に読む。苦手な子どもには、鉛筆で読み仮名を薄く書いてあげます。「読めるようになったら、消してね」と言っておきます。

読むことが苦手な子どもには、必ず教科書の文字を指で押さえながら、「指たどり読み」をさせます。低学年の子どもたちは、耳で聞いてすぐに覚えてしまう子どもがたくさんいます。目の前の書いてある言葉や文章を見て、それを確実に音読させるには、指で今どの言葉を音読しているのかを、はっきりさせることが大切です。大切な言葉や、読みにくい文章などは、二度三度繰り返して読みます。その時にも指で繰り返し押さえてたどらせます。初期の音読活動に必須のことです。

ある程度読めるようになった中盤には「スラスラ追い読み」に入っていきます。「先生の読む速さと同じ速さで音読しましょう」と言って、少しずつ速さを上げていきます。

全員で読んだ後には、教師と子ども一対一で追い読みをします。ここで一人一人が音読できているのかをチェックしていくのです。一人一人の音読力を測っていくことを意識します。分かち書きにとらわれない、自然で正確な言葉のまとまりを意識して、教師は見本を示していき、子どもたちが追いかけて音読します。

子どもたちの声や「読み方」にアンテナを研ぎ澄ませ、「正確に」「スラスラと」音読できるように何度も繰り返します。私が最近若い先生の「追い読み」音読活動を見て感じるのは、「できていない時に、できるまで繰り返させる」ことが弱いことです。ズバリ、「意識」が足りないのです。このことを実現させるには、教師自身が「正確に」「スラスラと」音読できなくてはなりません。この練習をせずして子どもの前に立つことはなりません。音読の名人ならいざ知らず、いくら魔法の杖を発動させても練習していないのに見本は示せませんから。

終盤の追い読みの真髄は、多彩で多様な音読の工夫の仕方をやってみせることです。技術(スキル)を示範し、やらせてみます。教師がいくつかの工夫の仕方を示して、「自分の読みたい工夫で音読しよう」と、子ども自身に判断・選択させると主体的になります。

さて、その「音読の工夫」ですが、皆さんはどれくらいの工夫をやって見せることができますか? 私は、一つの文章で10種類の読み方を考えて授業に臨みます。では、工夫の「魔法の杖」を次項で伝授いたしましょう。