子どもたちが集団として成長するには?|アヤ&メグの新任教師お悩み相談⑤

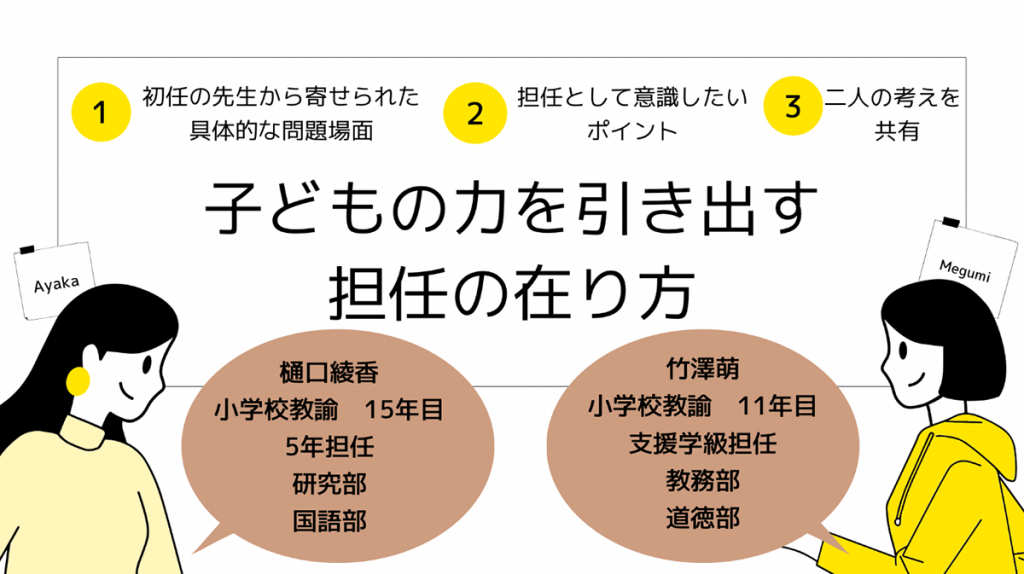

新任教師のお悩みに2人の先輩がお答えするシリーズ第5回のテーマは、「子どもたちが集団として成長できる工夫」。教職15年目の樋口綾香先生と、11年目の竹澤萌(たけざわめぐみ)先生が、具体的な実践の紹介とともに、担任として意識したいポイントを教えてくれます。

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! このシリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員2人が考え方や手法を提案します。答えるのは、15年目の樋口綾香先生と、11年目の竹澤萌先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、2人の考えを共有します。

きっと、正解は一つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談「もっと子どもたちの力を引き出したい」

[今回の相談]

学級じまいまで残り4か月。もっと子どもたちの力を引き出したいと考えています。子どもたちが集団として成長できる工夫には、どんなものがありますか?

第5回の相談は、学級の様子についてのお悩みです。

前回、11月は子どもたちが落ち着かなくなることもある一方で、子どもたちが大きく成長する実りの季節でもあるとお伝えしました。

担任としては、その成長をさらに加速させたいと願うものですが、子どもたちはどうでしょうか。教師と子どもの思いが一致しているとは限りません。できるだけ一人ひとりの思いを大切にしながら、学級、学年という集団で力を伸ばしていくには、どのようなことを意識し、どんな取り組みをすれば良いのでしょうか。

まずは竹澤先生に聞いてみましょう。

竹澤萌先生の回答

まず、子どもたち自身が「自分たちの暮らしをよりよくしようとする気持ち」をもっていることが重要だと考えています。この考え方が子どもたちの心にないと、「隣のクラスは楽しそうでいいな」「前の学年(先生)は○○だった」と、自分とは関係ないところを理由に不満を抱く傾向があるからです。

だから私は、「学校での楽しい暮らしは先生が与えてくれるものではなく、自分たちでつくりだすもの」ということを、学級を開いたときから子どもたちにくり返し伝えるようにしています。

その上で集団として成長するためには、

- 対話で課題解決に向かう力

- 企画・運営・表現する力

このような力が必要だと考え、担任として働きかけるようにしています。今回は、1~6年生のどの学年でも実践してきた二つのことを紹介します。

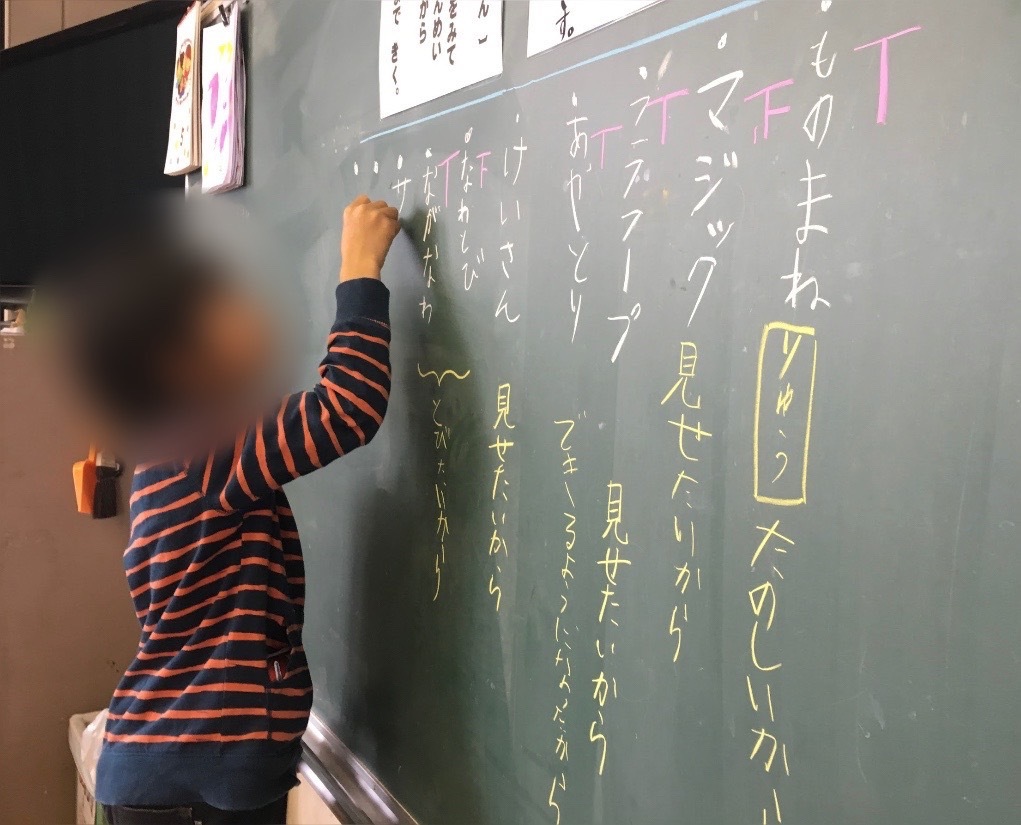

1 クラス会議で対話の力をつける

クラス会議とは、お楽しみ会の計画やスローガン決めなどの話合いに加え、子どもたちの「ちょっと困った」や「これってどうしたらいいかな」といった個々の悩みや困り感も全体で共有し、解決していくものです。

全員に発言の機会があることや、和やかな雰囲気で対話できるところがよい点です。

そして、自分たちだけで話し合って解決する経験の積み重ねが子どもたちの自信になり、集団の力を伸ばすことに繋がると考えています。

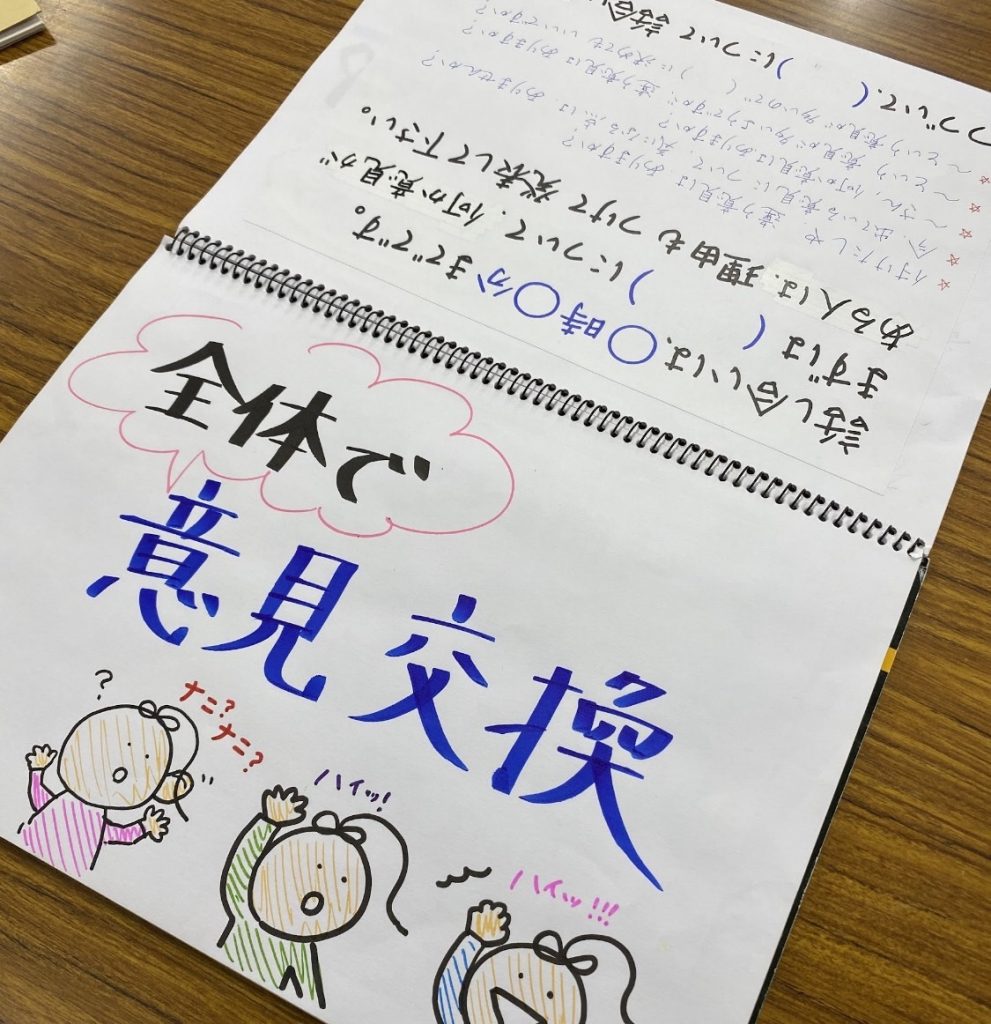

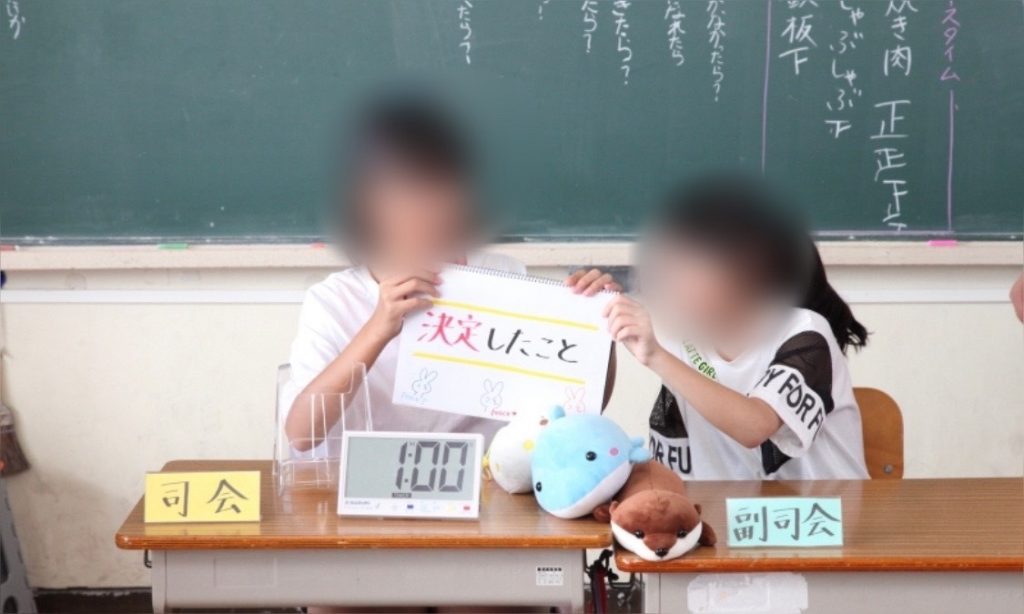

私のクラスでは、司会進行カードとしてスケッチブックを使用しています。

表には「今話し合っていること」を書き、今は何をすべきなのかを全員が視覚的に理解できるようにします。裏には、司会者の台詞が書かれています。台詞は教師側で全部を決めません。司会グループの子どもたちが、話合いの流れに沿って臨機応変に考えながら話せるように工夫しています。スケッチブックだと、話していても顔が自然と上がる点もオススメポイントです。

【参考文献】

いま「クラス会議」がすごい! 著:赤坂真二(学陽書房)

対話でみんながまとまる!たいち先生のクラス会議 著:深見太一(学陽書房)

2 係活動やプロジェクト活動で企画・運営・表現する力をつける

私は、1年生のときから自治的な係活動やプロジェクト活動を仕組むことで、クラスや学年のよりよい集団形成を目指しています。友達と一緒に何かを成し遂げる経験は、高学年になったときに異年齢集団のリーダーシップをとる力や、学校行事で大きな集団を動かす力にも繋がると考えているからです。

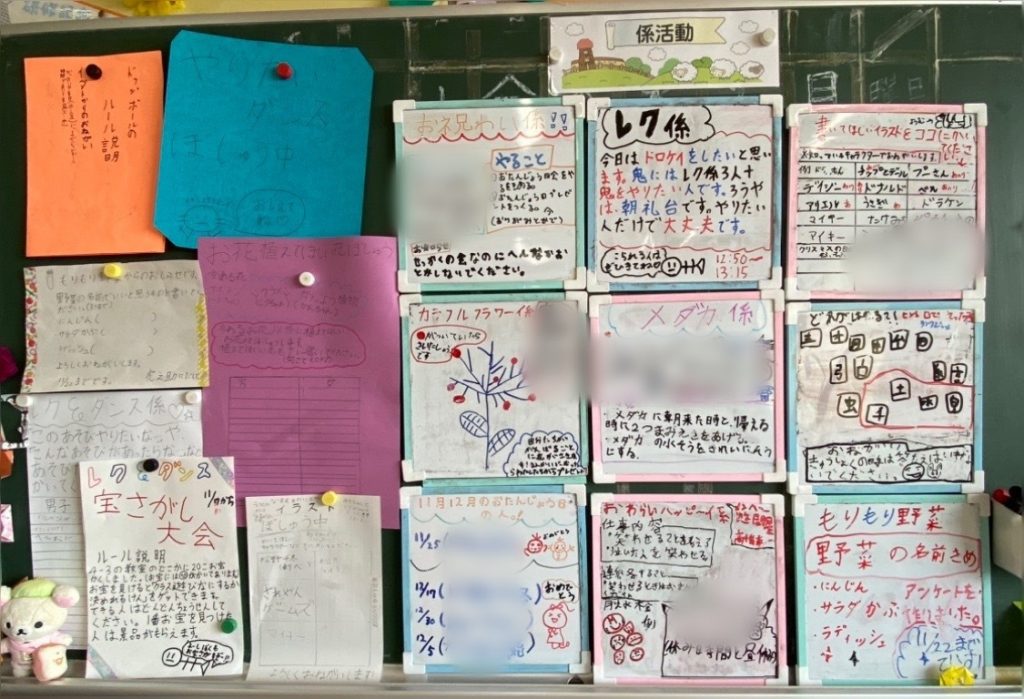

(1)係活動

まずは同じ係に所属した子ども同士でつながり、どんどん企画・運営してもらいます。

すると、たった数人の小集団活動でも、個々の考え方の違いやモチベーションの高低差などから、うまくいかないことがあります。そんなときこそ、自分たちで課題を見つけ修正し、折り合いをつけて解決していく経験をするチャンスです。

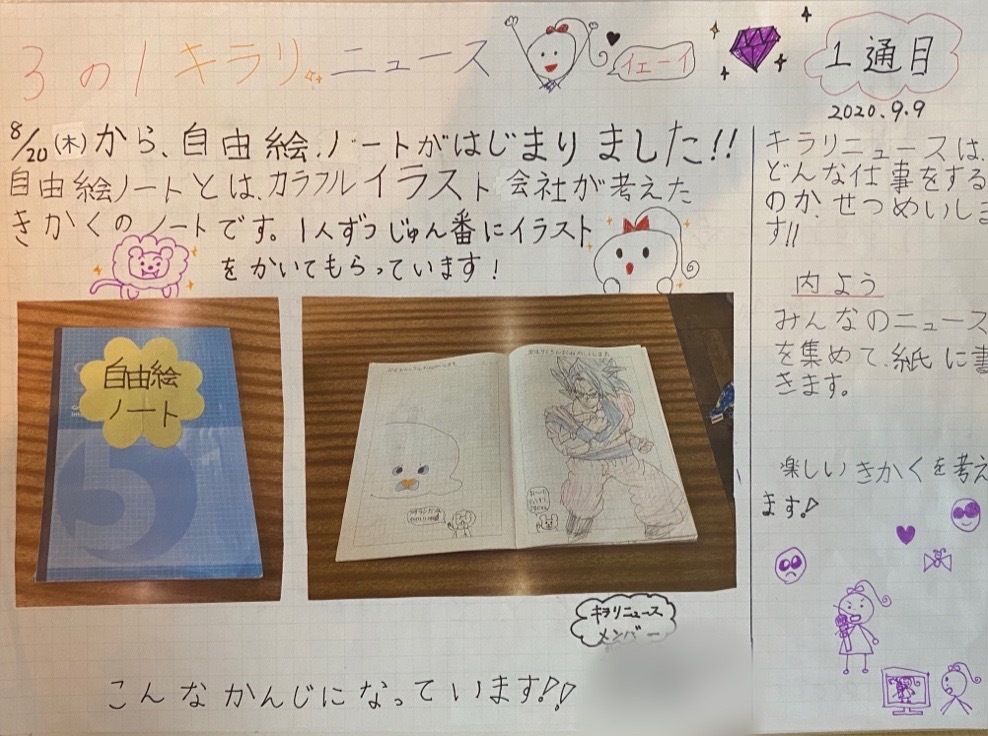

はじめは子どもたちだけの解決が難しそうなら、担任がサポートに入ります。次第に係活動が軌道に乗ってくると、係同士でコラボレーションした企画が行われたり、子ども新聞で発信したりと、表現方法を変えながらクラス全体へ繋がる姿が見られるようになってきます。

高学年担任をしているときには、係活動のアイデアがそのまま委員会活動へ転用され、学校全体に繋がったこともありました。日々、どこかの係が何かしらのイベントを開いているので、子ども同士のよい刺激にもなります。係活動を軸にすることで、楽しみながら集団力をアップさせることができます。

(2)プロジェクト活動

係活動は学級内にとどまってしまうことが多いので、学級・学年の垣根を越えてできる活動を取り入れます。それがプロジェクト活動です。

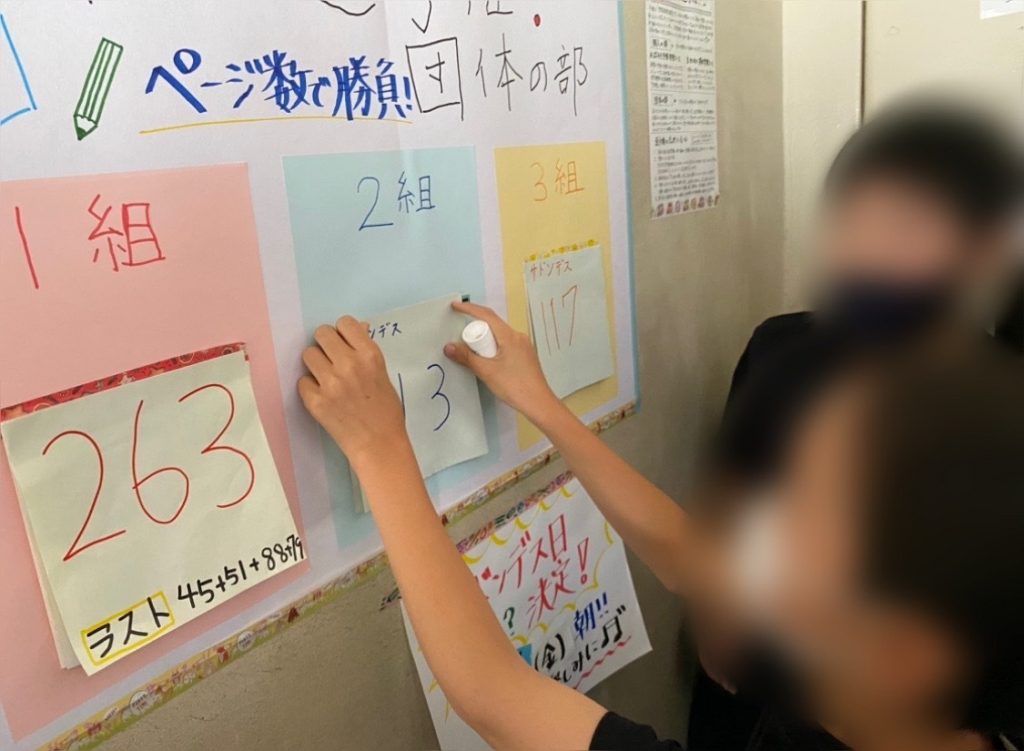

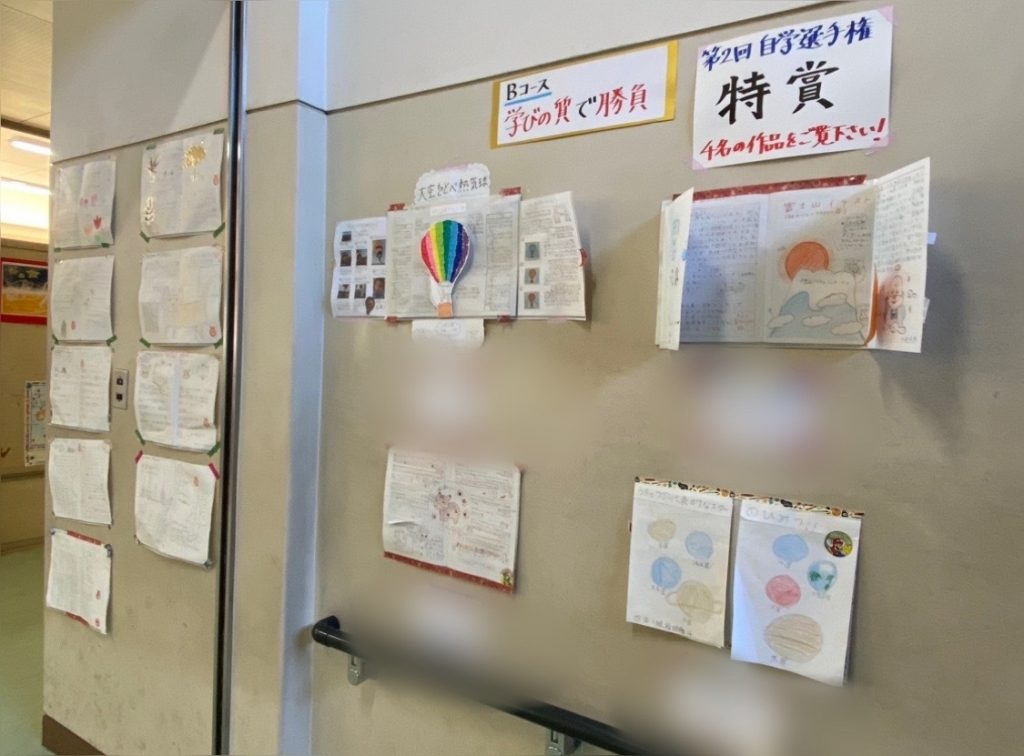

昨年度の4年生では「○○実行委員会」と名づけ、5年生での委員会活動のプレ活動にもなるように意識させていました。例えば、運動会の表現や宿泊行事のレク、自主学習選手権、なわとび選手権などを子どもたちが企画し、運営メンバーを決めて、学年で競い合ったり協力し合ったりしていました。また、「にこにこ(2年5年)プロジェクト」として、朝の学習の時間に5年生が2年生に勉強を教えに行く活動をしていたこともありました。企画・運営した結果の先に子どもたちの笑顔が見られることが、集団として成長するために大切なのではないかと感じています。

★自主学習選手権、フェスティバルの写真