小3体育「器械運動(跳び箱運動)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械運動(跳び箱運動)」の単元を扱います。

執筆/高知県公立小学校教諭・中野浩史

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

高知県公立小学校教頭 ・田所潤子

目次

単元名

楽しい! できそう! いっしょに跳び箱!

単元目標

●知識及び技能

跳び箱運動の行い方を知るとともに、切り返し系や回転系の基本的な技をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、技ができるようになるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

跳び箱運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

中学年の跳び箱運動は、切り返し系や回転系の基本的な技に挑戦し、その技ができる楽しさや喜びに触れることができるように授業を組み立てます。

低学年での跳び箱を使った運動遊びの学習をふまえ、3年生では跳び箱運動の行い方を知るとともに、基本的な技を身に付けるようにし、4年生、さらには高学年の跳び箱運動の学習につなげていくことが求められています。

低学年で身に付けた動きを生かしながら、楽しく、安心して基本的な動きや技を身に付けることができるように授業展開を工夫したり、場を設定したりすることが大切です。また、自分で課題を見付けたり、解決するための方法を考えたりする場面を設定し、主体的に学習に取り組めるようにしていきます。

その際、友達とかかわりながら運動したり、1人1台端末を活用したりすることで、より効果的に学習を進めることができるようにしていきましょう。

今回は単元前半で切り返し系、回転系それぞれの基本的な技に取り組み、後半で活動を工夫しながら習得をめざし、発展技にも取り組むという展開を示しています。子供の実態に合わせて、単元前半で切り返し系の技、後半で回転系の技を重点的に扱うという展開も考えられます。

また、運動を楽しく行うためには、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにすることも大切です。

【安全のポイント】

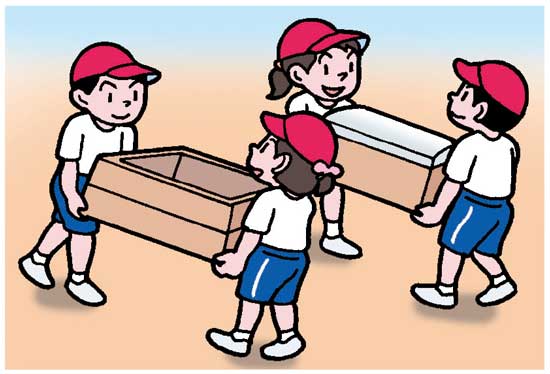

・跳び箱やマットなど準備、片付けは協力して行うようにしましょう。

・順番を守って運動を行うようにしましょう。

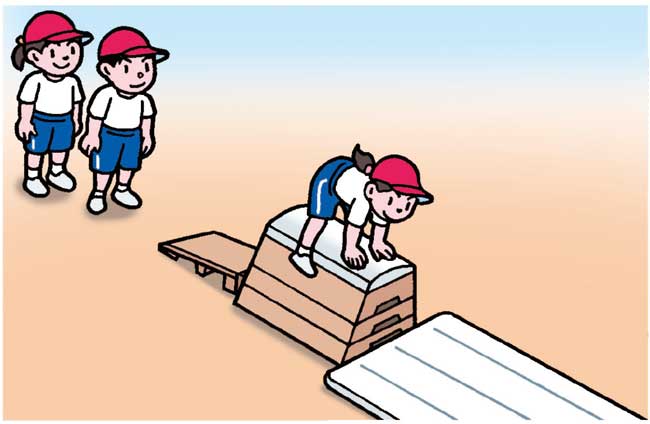

・場の安全(跳び箱やマットのずれなど)を確かめてから運動を行うようにしましょう。

・教師が全体を見渡せるような場の設定にしましょう。

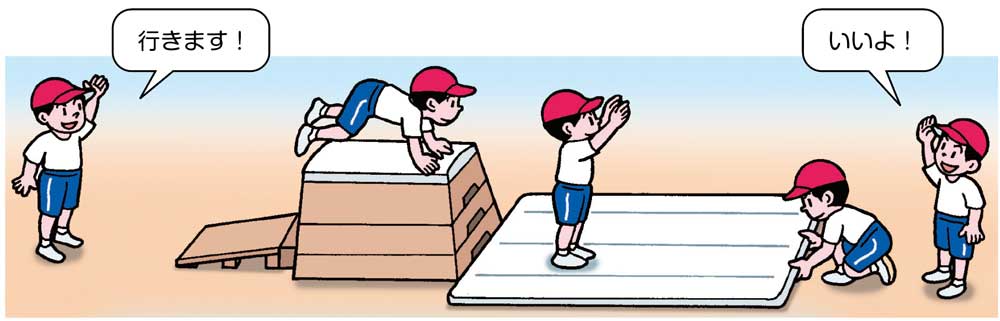

・「はじめの合図(手を挙げる)」⇒「運動」⇒「マットの確認(直す)」⇒「次の人へ(終わり)の合図(手を挙げる)」という一連の動きを全員で確認しておきましょう。

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心がけます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

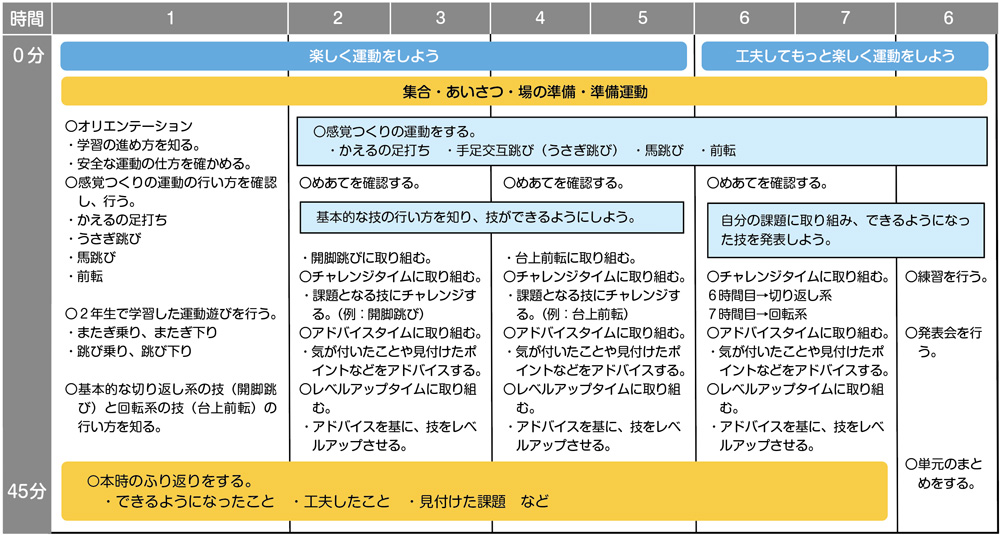

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

基本的な技の行い方を知り、技ができるようにしよう

「できそうだな」「やってみたいな」「友達と一緒にもっとやりたいな」といった気持ちを大切に

・低学年での運動遊びをふり返り、「やったことがある」「できた」という経験を思い起こしながら運動するようにしましょう。易しい運動から学習をスタートし、スモールステップで取り組むことで、「これならできそう」「やってみたい」という気持ちを引き出すことができるようにしましょう。

・安心して運動を行うことができるようにするために、跳び箱の横にマットを敷いて落下への恐怖心をやわらげたり、マットを重ねて着地の際の落差を調節したりしましょう。

●易しい運動の例

小3体育「器械運動(跳び箱運動)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/高橋正輝