国語科「すがたをかえる大豆」④発問の極意#7

前回第3回では、説明文「すがたをかえる大豆」をもとに、〈誘発発問〉と〈焦点化発問〉を取り上げました。

事例のつながりを明らかにするために、誘発発問においては選択型発問を取り入れていること、そして問い返しで全体へと広げ高めることによって、子どもの学びを組織化していくことを紹介しました。さらに焦点化発問によって、筆者の論の進め方の工夫に着目できるようにすること、そのための出発点として、説明されている内容でもある事例を話題とした発問としていること、「くふう」を観点に評価する読みを取り入れていることを紹介しました。

今回は、単元終末の発問について<再構成発問>を取り上げます。また、1時間を取り上げた授業の実際を紹介します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・白坂洋一

目次

「再構成発問」で単元での学びを自覚化する

再構成発問を、私は「学びを定着させる発問」として位置づけています。これまでの単元を通した学びを生かし、表現することを通して、意味づけを促します。子どもたちは、学びの過程をふり返ることによって、単元での学びを自覚化するのです。

そこで、単元終末における再構成発問が

「筆者の説明のしかたには、どんな工夫がありましたか?」

です。

この発問によって、これまでの単元を通した学びをふり返っていきます。

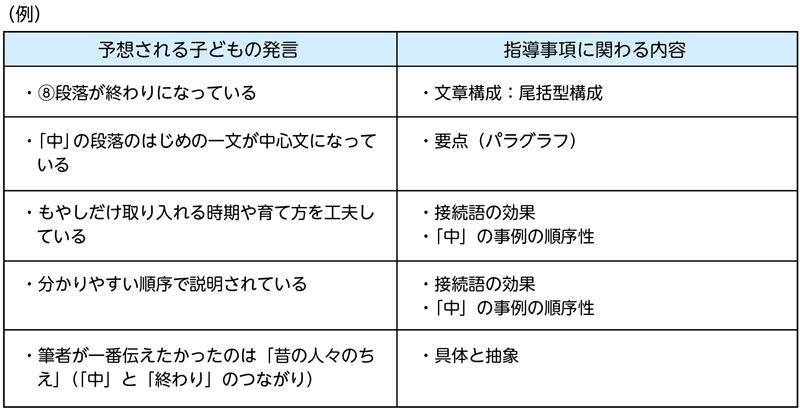

例えば、次のような内容が子どもたちから挙げられるでしょう。

子どもたちの実態や学習経験によりますが、次のような発問も考えられます。

・筆者の説明のしかた(述べ方)で、よかったのはどこですか?

・新しい発見はどんなことがありましたか?

再構成発問によって、単元を通した学びを明示化することにより、第三次における「書くこと」の表現活動へと広がっていきます。

教科書でも「食べ物のひみつを教えます」という単元が設定され、食べ物について調べて、説明する文章を書くことが設定されています。気をつけたいのは、ただ調べて書くだけの活動になってしまわないようにすることです。学校図書館などで科学読み物を使って調べてまとめていくため、再構成発問によって、子どもが学びを自覚化することができるようにしたいものです。

単元の終末では、発問と合わせて、次に挙げる2つの点を意識しておきたいところです。

1つ目は、これまでの学びの足跡でもあるノートです。子どもたちはノートを見直す中で、学習内容に関わる言葉を取り出し、まとめていくとともに、学習内容を自覚化することができます。国語科の場合、授業で扱われた用語や読みの方法、言葉と言葉の関係が手がかりになります。まずは教師と子どもが一緒になってノートや板書からキーワードを取り出し、整理・確認していくとよいでしょう。

2つ目は、学んだことを身体化し、味わい直す場を設定することです。説明文「すがたをかえる大豆」では第三次で題材を変えて書くことを設定しています。このように「書く」「話す」などの表現を伴う言語活動を設定することによって、学んだことを身体化し、味わい直す場をつくり出すようにするのも効果的です。

これらを通した学びの自覚化によって、「他の場面には使えないかな」「あの方法が使えそうだ」と、子どもたちは見通しを立てて考えることができるようになります。この学びの自覚化は、国語科だけに関わらず、他教科にも通ずるものでしょう。