箏で奏でる楽しい日本の音楽の授業

日本に生まれ育った子供は、日本古来の歌の一曲ぐらい、いつでもどこでも、胸を張って歌えるようであってほしい・・・そんな願いをもって音楽を指導してきた上野学園大学音楽学部教授の山内雅子先生が、30年の実践から日本の音楽の授業を紹介します。今回は、箏を使った、「こきりこ節」「越天楽今様」「さくらさくら」の授業実践例です。

目次

楽しい民謡の授業

自然で無理のない歌い方で歌うということは、学習指導要領によると、こうあります。

「児童一人一人の声の特徴を生かしつつも、力んで声帯を締め付けることなく音楽的には曲想に合った自然な歌い方で歌うことである。」

小学校学習指導要領解説音楽編より

民謡の授業は、リラックスした楽しい雰囲気の中で、目的意識をはっきりともって取り組めるよう、子供たちを肯定的な温かい目で見るとともに、メリハリのある授業を目指します。

民謡の授業 準備と実践

- 適切な音源(先生がよいと思う音源で、子供がいっしょに歌える声域のもの)を選ぶ。

- 音源を聴いて、できれば歌詞譜を先生がつくろう(母音部分をカタカナで書き入れることを忘れずに!)。

- 授業では、音源を聴く。→音源といっしょに歌う。→手拍子でリラックスして自分たちだけで歌う。

- 最終的には、自分の生まれもった声に自信をもって、堂々と独唱できるようにしたい。

「こきりこ節」について

「こきりこ節」は、富山県南砺市の五箇山地方に伝わる民謡です。「こきりこ」は山地に自生する竹ですが、合掌造りの天井に用いられ、囲炉裏の煙でいぶされて乾燥し、響きのよい音をだす燻竹となりました。これを楽器として生かした人々の知恵は素敵です。この民謡の由来は諸説ありますが、人々が身近にある鍬や手製の楽器を鳴らしながら五穀豊穣を祈って歌い踊った歌であることは確かでしょう。

今日は民謡に挑戦します!歌詞譜を見ながら、まずは聴いてみましょう。

声がお腹から出ている感じがして、気持ちよさそう!

旋律の動き方がクネッとしていて、おもしろい!

音源をまねして、歌ってみましょう。

子供はすぐに歌えます。「3回音源といっしょに歌ったら、4回目はみなさんだけで!」と見通しを持たせて、歌いはじめましょう。

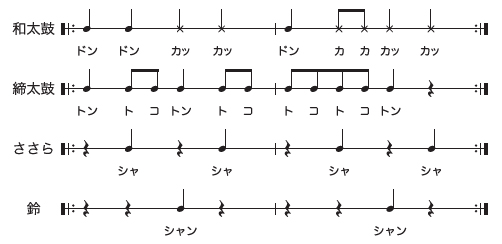

和楽器の伴奏も平易です!

和太鼓を打つときは「腰を割る」(相撲で使う言葉で、両足を開き、ひざを曲げて腰を落とす)のがポイント。♪ドンドンカッカッドンカカカッカッと歌いながら。

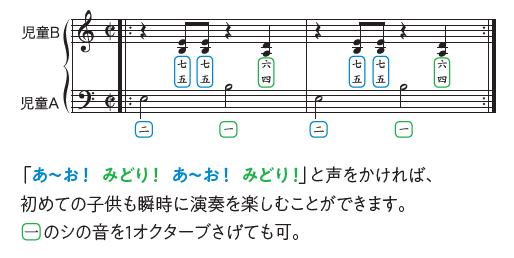

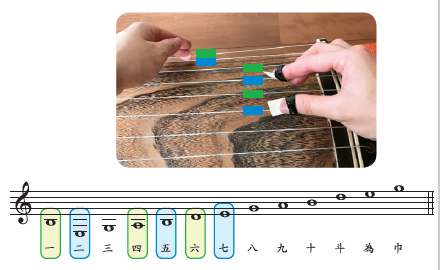

箏が一面あれば、すぐに伴奏可能です!