実験の目的を明確にしたい! ICT端末を使った “予想の共有” どうする? 【理科の壺】

「理科の授業で楽しみなことは?」と問いかけると、ほとんどの子どもが「実験」と答えるのではないでしょうか。実験は大人気の授業であるとともに、究極の体験活動です。実験は理科の中核ではあるものの、問題解決の一場面です。見いだした問題をもとに予想や仮説を設定し、それらが妥当かどうかを検証するための活動です。そのため、実験の目的を明確にするためには、予想の場面を大切に扱う必要があります。そこで、ICTの出番です。実は、予想の場面の充実のために、ICTの活用は大変効果的です。ICTを効果的に活用して、予想の場面を充実させませんか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/北海道公立小学校教諭・加藤久貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.ICT端末で予想を共有する方法とは?

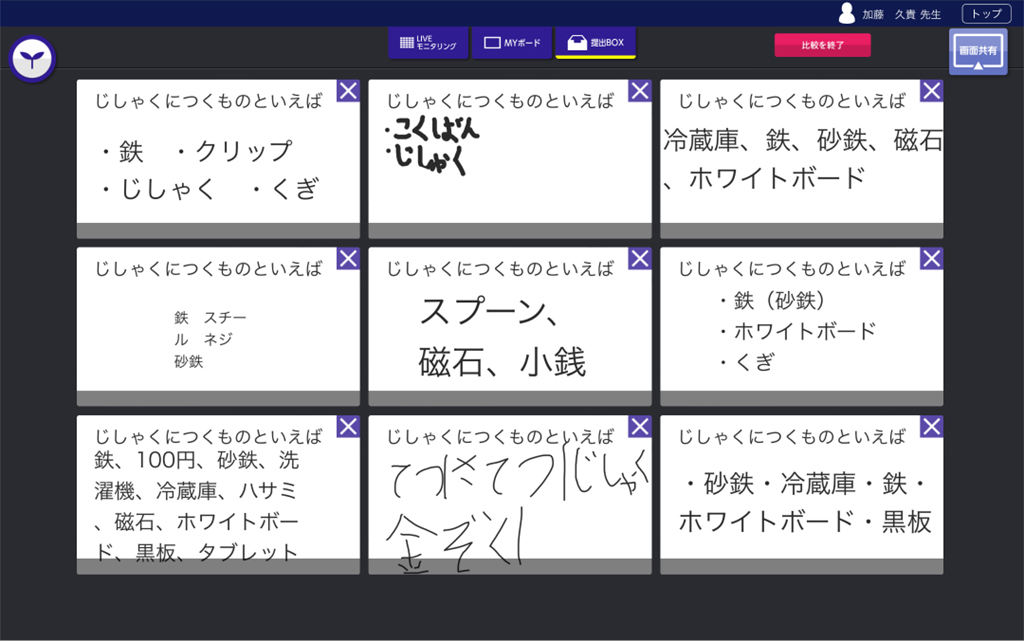

ICT端末で予想を共有する方法として、1つ目は、子どものタブレット画面をまとめて表示できる機能を活用することです。 これによってクラス全員の考えが瞬時に表示できるようになりました。(ロイロノートやオクリンクなど)

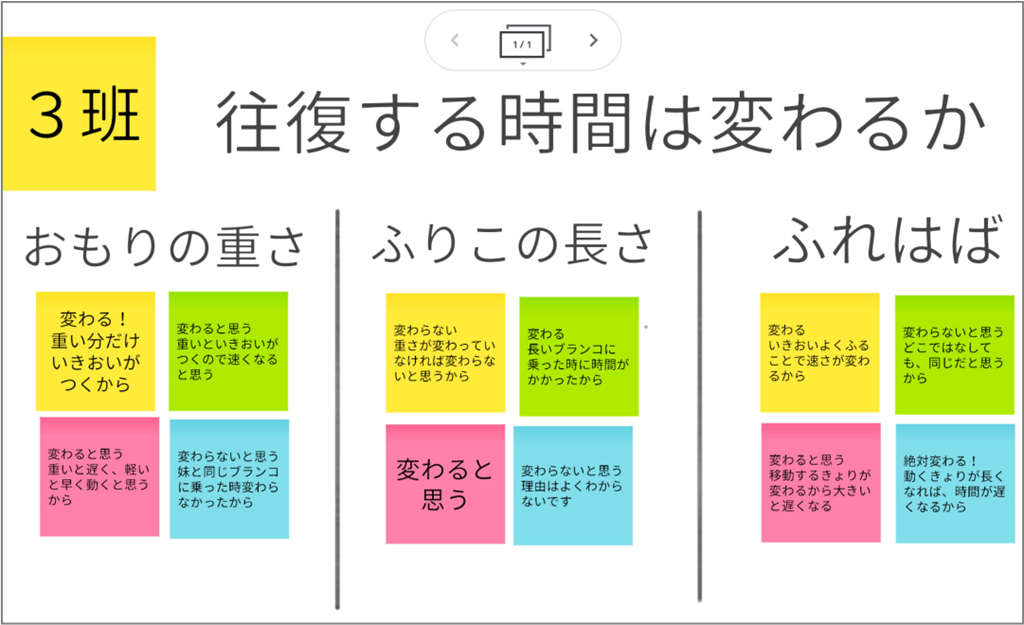

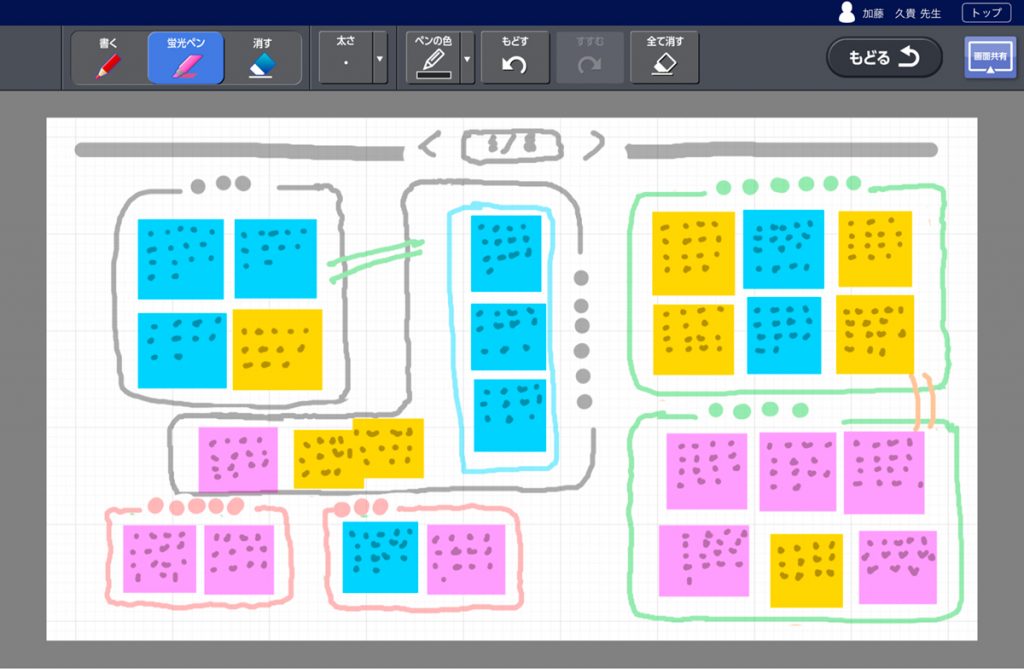

2つ目は、自分の考えを「デジタルホワイトボード」に表現するアプリを活用することです。自分の思考を整理することが容易になるとともに、グループや学級での意見交換が簡単にできるようになりました。(Google Jamboardなど)

※Google Jamboardは2024年12月31日にサービス終了します。

前者は、子ども一人一人の考えを共有・確認する一般的な方法です。

そして後者は、子どもたちの予想が多岐にわたるとき、それら複数の観点を整理する使い方といえるでしょう。こちらの方は一斉の共有でなくても、個人の予想を1つずつ学級全体で共有してもよいです。

2.ICT端末で共有することの効果は?

ICT端末を使って “共有すること”には、どのような意味があるのでしょうか?

なんとなく“お互いに分かるとよい”ということは理解できると思いますが、「子どもが実感するICT活用の効果」「教師が実感するICT活用の効果」という2つの視点で改めて確認してみましょう。

(1)子どもが実感するICT活用の効果

●自分の考えを一目で知ってもらえること

●仲間の考えにどのようなものがあるのか、どのような考えが多いのか確認できること

(多数派の考え方や多様な考え方を知る、自信をもつ)

●仲間の考えを知り、自分の考えが正しいのか確認したり、修正したりできること

(自分の考えをよりよくする)

これまで予想を発表するとき、教師に指名された数名の子しか自分の考えを発表できないということがありました。しかしICTを活用することで、全員の考えを一度に見られることが可能になりました。これまで発言に消極的であった子も、自分の考えをいつでもみんなに伝えることができ、学習に参加する一員としての実感が持てるという大きな利点があります。

また、自分の考えた予想に自信が持てない子もいることでしょう。そのようなときに仲間の考えを見て自信をつけたり、自分の考えを修正したりすることが容易にできるようになると、自分の学びを調整する点でも有効と言えるでしょう。

(2)教師が実感するICT活用の効果

●全員の予想を瞬時に把握できること

(全体の傾向をすぐに把握、書けない子への迅速な対応)

子どもの予想が1か所に集約されるので、学級全体に広めたい「キラリと光る意見」を取り上げやすくなります。また、リアルタイムで予想を書いている状況を見ながら、内容をチェックし、指名する子や指名する順番を考えることができます。

なお、進捗状況も瞬時に把握できることから、思うように予想が表現できずにつまずいている子を素早く把握し、サポートすることができます。