小4体育「表現運動」指導アイデア

執筆/新潟県公立小学校主幹教諭・清野大介

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、新潟県公立小学校校長・長谷川智

目次

授業づくりのポイント

「表現」は、自己の心身を解放して、イメージの世界に没入してなりきって踊ったり、お互いのよさを生かし合って友達と交流して踊る楽しさや喜びに触れたりすることができる運動です。中学年では、「○○づくり」や「○○探検」などの題材を通して、その特徴を捉え、多様な感じを即興的に表現する能力や友達と豊かにかかわり合うコミュニケーション能力などを培えるようにします。そのためには、子供たちが安心して取り組める雰囲気が大前提です。単元のはじめに、「思いっきり体を動かす」「友達のよい動きを認める」などの学習の決まりをつくるとよいでしょう。

また、教師が積極的に子供の動きを称賛することで、楽しい雰囲気のなかで、自信をもって踊ることができるようになります。また、授業を行う際には、新型コロナウイルス感染症対策として、子供たちに授業前後の手洗いを徹底するように指導しましょう。

活動中は地域の感染レベルに応じて、適切な身体的距離を確保するようにしましょう。

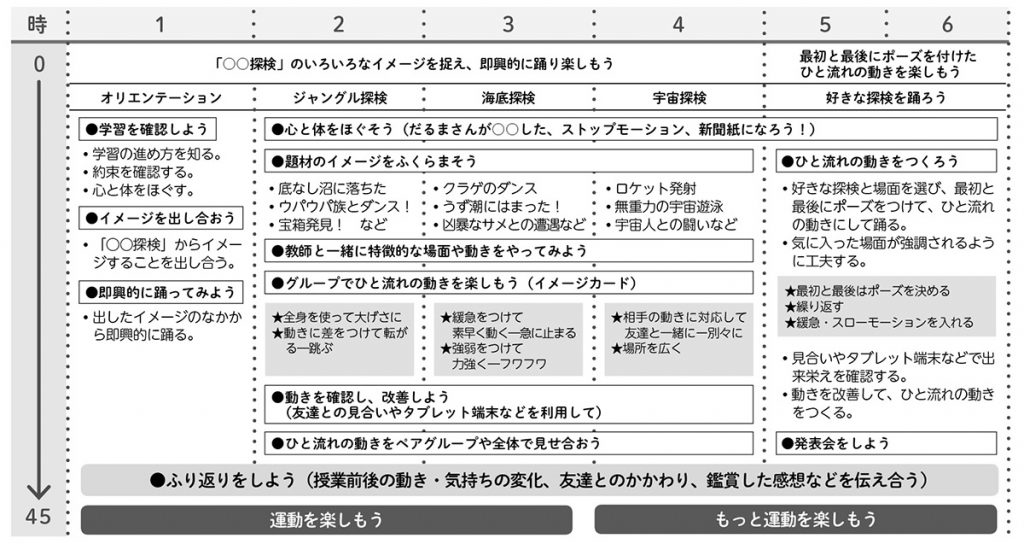

単元計画(例)

※1~4時間目は、ひと流れの動きで即興的に踊りを楽しみ、5・6時間目は、気に入った場面を選び、ひと流れの動きで踊りを楽しむことを想定しています。

楽しむ①「○○探検」のいろいろなイメージを捉え、即興的に踊り楽しもう

身体全体を使って表現することに抵抗感をもつ子もいるため、毎時間の準備運動に心と体をほぐす運動を取り入れます。

「空想の世界~○○探検~」では、題材から表したいイメージをふくらませるために、イメージマップを使いながら探検の出来事を考えます。「滑りやすい一本橋を渡る」など、具体的な様子や状態まで子供と考えるとよいでしょう。

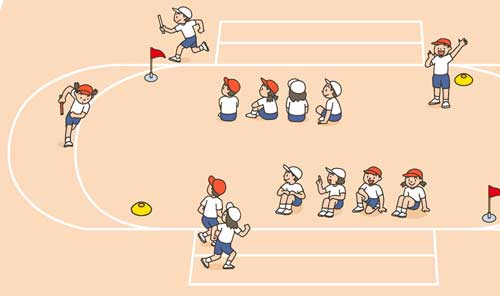

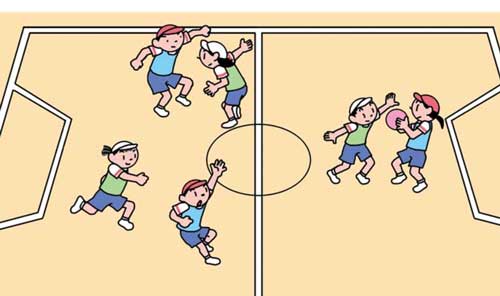

また、題材のイメージを絵や文字で書かれたカードを見せることも効果的です。動きを強調できるように教師のリードで動いてみます。「跳ぶー転がる」「速いー遅い」など、動きに差を付けて誇張したり、ペアで対応する動きや対立する動きを繰り返し行ったりすることで、さまざまな動きを経験します。

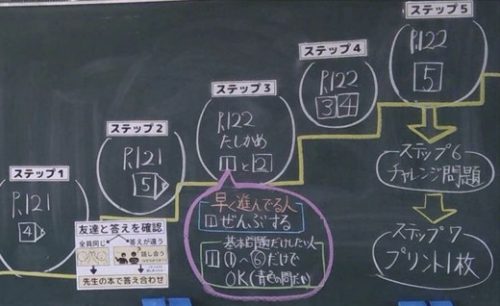

子供たちでストーリーを作りながら踊ることはまだ難しいので、体育館いっぱいに広げられたイメージカードを3枚程度めくり、カードの動きをしながら、即興的に踊っていきます。

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小一小二』2021年10/11月号より