できるだけ早く子供たち全員と対話しよう!低学年の二学期リスタート指導術【生活&人間関係編】

1か月以上の長い休みを過ごしたことで、低学年の子供たちは、夏休み明け、学習面・生活面ともに一学期に身に付いていたことがリセットされてしまうことがあります。そこで、低学年の子供たちが安心してニ学期をスタートできるようにするためには、さまざまな支援や配慮、仕掛けが大切です。

ユニバーサルデザインや特別支援の視点から、山田洋一先生が「低学年の二学期リスタート指導術」を、「生活&人間関係編」「学習編」の全2回でレクチャーします。今回は「生活&人間関係編」です。

山田洋一(やまだ・よういち)●北海道公立小学校教諭。1969年北海道札幌市生まれ。教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表。日本学級経営学会理事。著書は『個別最適を実現する!ユニバーサルデザインで変える学級経営ステップアップ術60』『子どもの笑顔を取り戻す!「 むずかしい学級」リカバリーガイド』(共に明治図書出版)ほか多数。

目次

【生活編】視覚支援のイラストは、熟達度をスケーリングして掲示

いろいろな子供がいることを前提として、夏休み明けの生活習慣を見直していきましょう。例えば、耳からの情報だけでは、なかなか指示が通らない子供たちのために、イラストや写真で指示をする方法はとても有効です。下駄箱や教室の棚の前には、「あるべき姿(靴や道具がきれいに収められている)」を撮った写真を貼りましょう。

もちろん、一学期にもそうしていたことでしょう。しかし、時間がたつとそれらが風景となって見落とされるということがあります。そこで、熟達度をスケーリングして示すようにしてみます。

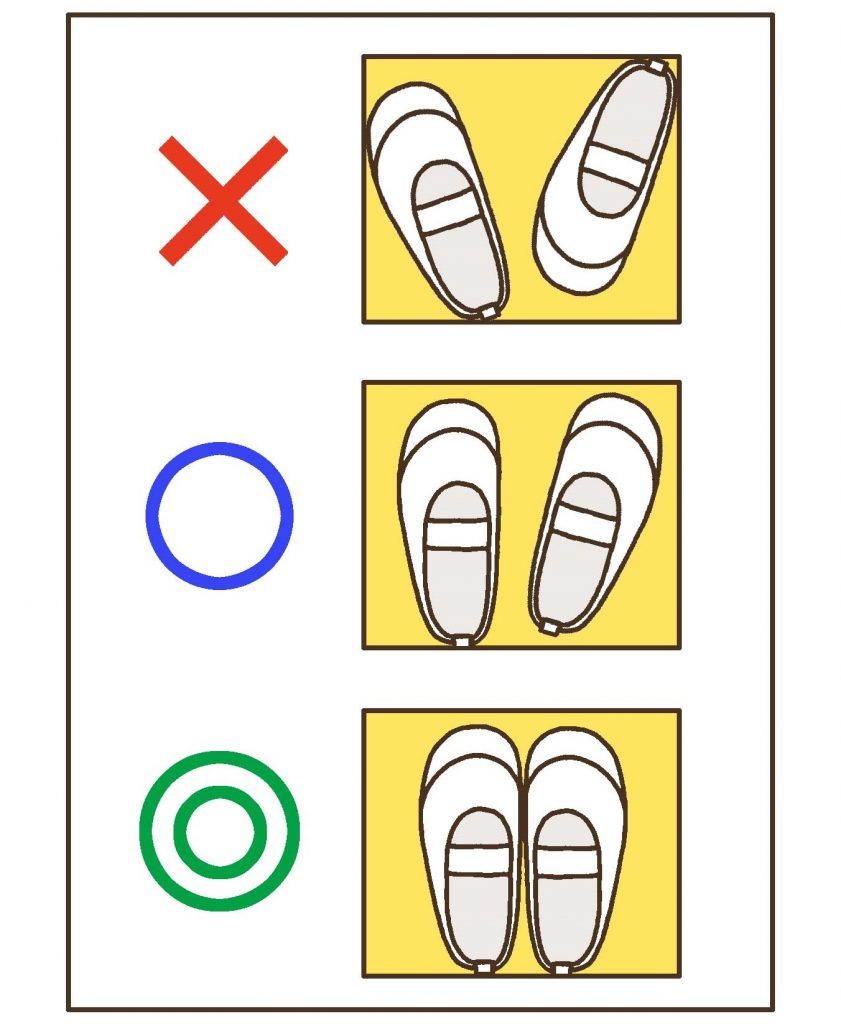

例えば、下駄箱であれば…

というような掲示物を貼るとよいでしょう。目標となる姿を示されると、自分の行いのゴールがはっきりとするので、子供たちはぐっと取り組みやすくなります。

しかし、取り組みが習慣になるには、やはり教師のさらに細かなフィードバックが必要です。靴がきれいに入っている下駄箱には、放課後にきれいなシールを貼ってあげるようにします。

最初は、シールの意味を説明しないようにします。すぐに子供たちは「あのシールは、なに?」と聞きに来ます。しかし、「なんだろうねえ。きっと、明日も貼ってあるから、意味がわかったら教えてね」とだけ答えます。シールが毎日のように貼られ、枚数が増えていく子が出てきます。子供たちは「ひょっとして、きれいに靴をしまっている人に貼るのかな」と考えるようになります。そして、それを実践してシールが貼られると、「やっぱり」と言って喜びます。

このように、生活習慣の指導は、「明確なゴール像の提示」「子供たちが良い生活習慣を模索するための仕掛け」「細かなフィードバックの提供」という3つのフレームを基に方法を工夫するとよいでしょう。