小3理科「音のふしぎ」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校主幹教諭・岡井 隆太郎

福岡県公立小学校教諭・近藤 嵩晃

監修/文部科学省教科調査官・有本 淳

福岡県公立小学校校長・古澤 律子

福岡県公立小学校教頭・下田 ゆみ

目次

単元の目標

音を出したときの震え方に着目して、音の大きさを変えたときの現象の違いを比較しながら、音の性質について調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察・実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では次の事項を身に付けることができるよう指導することとしています。

ア 次のことを理解するとともに、観察実験などに関する技能を身に付けること。

(ウ) 物から音が出たり伝わったりすると、物は震えていること。また、音の大きさが変わるときの物の震え方が変わること。

イ 音を出したときの震え方の様子について追究する中で,差異点や共通点を基に、音の性質についての問題を見いだし、表現すること。

また、上のア、イを育成することを目指すとともに、学びに向かう力、人間性等もバランスよく育成しましょう。

単元展開

総時数 6時間

第1次 音の出方について調べる

「エネルギー」を柱とする領域である本単元は、主として量的・関係的な視点でとらえることが特徴的な視点となっています。2時間目の「音の大きさを変えたときの物の震え方の違いを調べる」場面などで、「量的・関係的」な見方を働かせることで、理科の資質・能力の育成につなげるようにします。

1 様々な楽器で音を出してみて気付いたことを基に学習問題をつくる

2 音の大きさを変えたときの物の震え方の違いを調べる

第2次 音の伝わり方について調べる

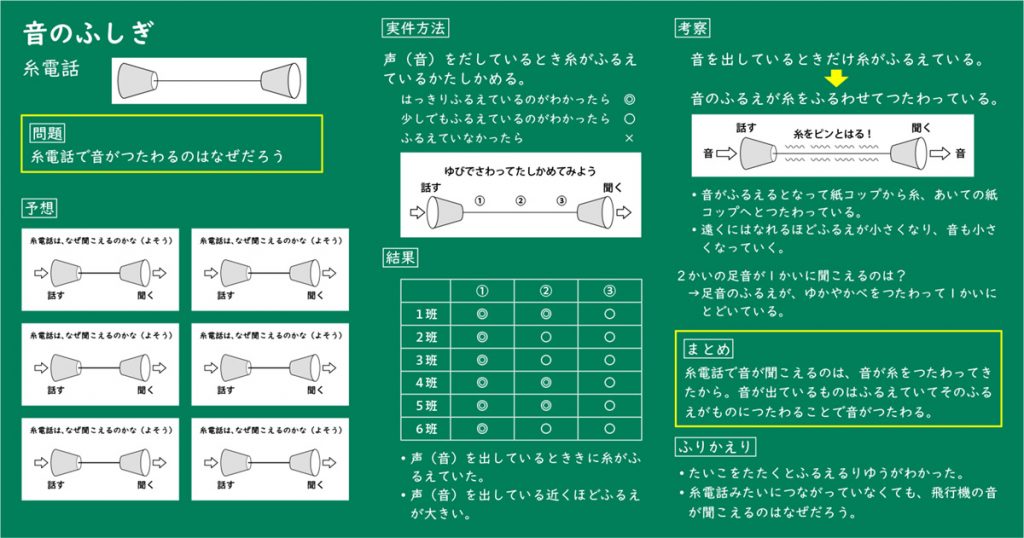

3 糸電話を使ったときに気付いたことを話し合う

4 音が伝わるときの物の震え方について調べる

5 学習したことを活用したおもちゃをつくる

6 学習のまとめと振り返りを行う

授業の詳細

第2次 音の伝わり方

5 音が伝わるときの物の震え方について調べる

①問題を見いだす【自然事象との出会い】

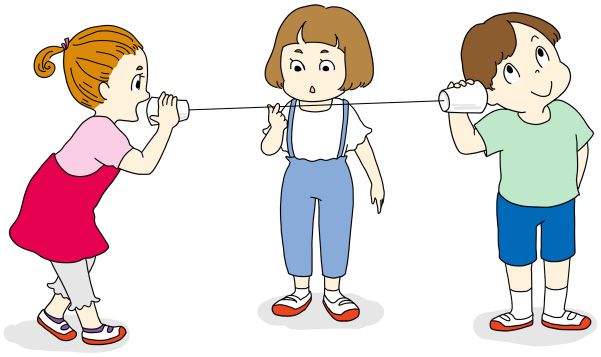

糸電話はなぜ声が伝わるのかな。

糸電話を実際に作って、声が伝わるか試してみましょう。

糸をピンと張って話すと本当に声が聞こえた。なぜだろう。

聞く方の紙コップが震えていたよ。声の音の震えが伝わってきたのかな。

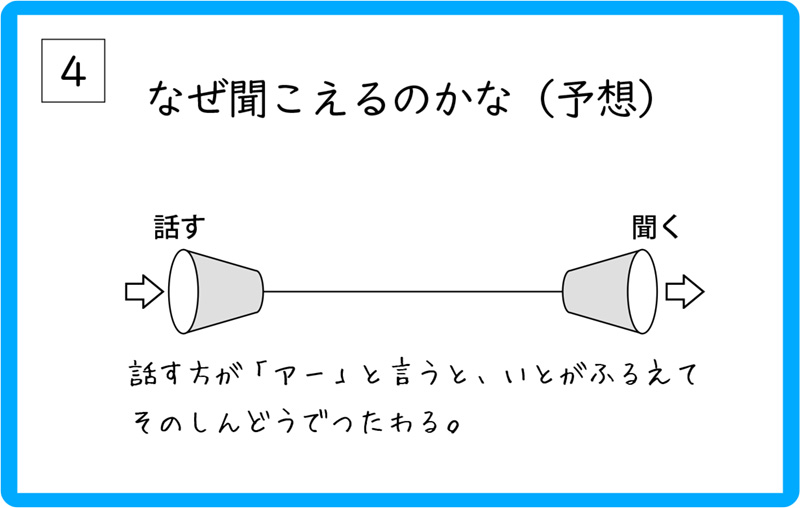

②予想する

当てずっぽうではなく、根拠のある予想を書くことができるようにすることが大切です。直前に糸電話を実際に使っているため、そこで気付いたことを根拠として書くように支援してください。

ここでは個人の予想をグループ内で出し合い、グループとしての予想を出し合う活動を紹介しています。ホワイトボードを使う例では、グループ内に対話が生まれ、言葉だけでなく図としての表現を加えることもできます。

グループ内で個人の意見を出し合い、グループとしての予想をまとめる。

音が出ているものは震えていたから、糸に震えが伝わっているのではないかな。

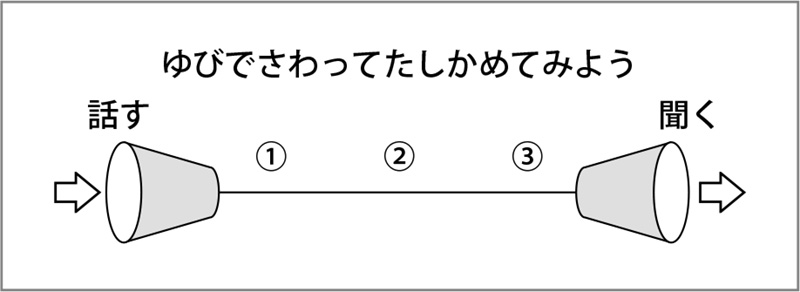

③解決方法を考える

糸をさわると震えているかどうかわかると思うよ。

全員が震えを体感できるように実験を行いましょう。ここでは「比べる」ことが大切です。音(声)を出しているときのみ糸が震える、ということを確かめることができるようにするため、音を出しているときと、出していないときを比べるようにします。音を出しているときのみ震えを確かめることができれば、音が震えとして糸を伝わっていることを科学的に証明することができます。はっきりと音が伝わるように「あー」と長く声をだしたり、とめたりするやり方がよいでしょう。

「あー」と声を出しているときと、出していないときの糸の震えを比べる。

話しているところから近い場所と遠い場所(①~③)で震えているかを比べる。

④観察・実験をする

⑤結果の処理

コロナ禍において、糸電話を複数の子供で共有することは衛生上問題があります。使用する度に消毒するか、下記のようにクリップを付けた状態にしておき、会話する相手を変えるごとに相手の糸電話とクリップで接続するとよいでしょう。

イラスト/したらみ 横井智美