小6体育「陸上運動(走り高跳び)」指導アイデア

執筆/前福岡県公立小学校主幹教諭・前田哲宏、福岡県公立小学校教諭・大野正斗

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、福岡県公立小学校校長・安元裕彦、福岡県公立小学校教頭・鈴木大聖

目次

授業づくりのポイント

高学年の走り高跳びでは、試技の回数やバーの高さの決め方などのルールを決めて競争したり、自己の記録の伸びや目標とする記録の達成を目指したりしながら、リズミカルな助走から上体を起こして力強く踏み切り、はさみ跳びで跳ぶことができるようにします。競争では、自己の記録や目標とする記録の達成度によって、伸びが実感できるようなルール等を決めておきましょう。

また、目標記録を達成する学習では、自己の能力に応じた課題をもち、課題に応じた場を選んで練習しながら記録を高めることができるようにすることが大切です。

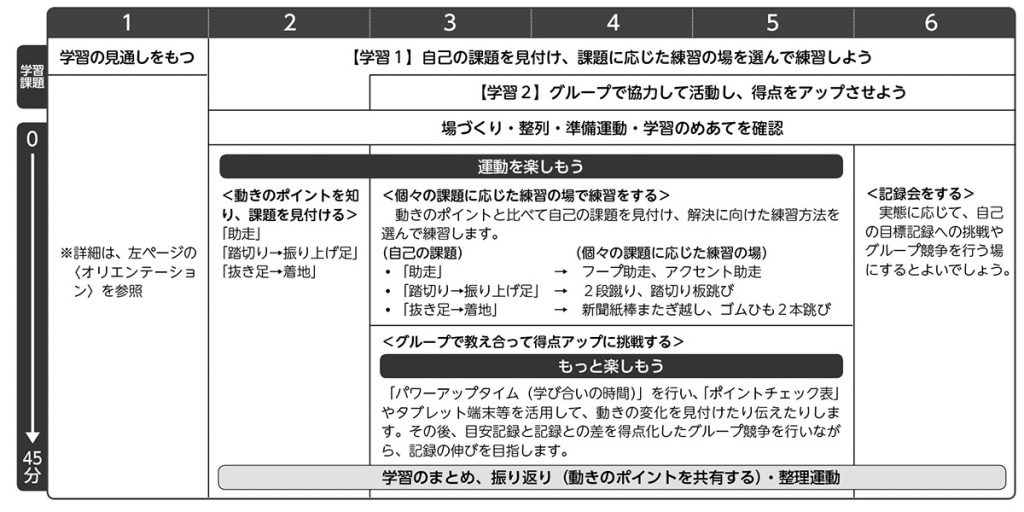

単元計画(例)

楽しむ①課題に応じた練習の場で楽しもう

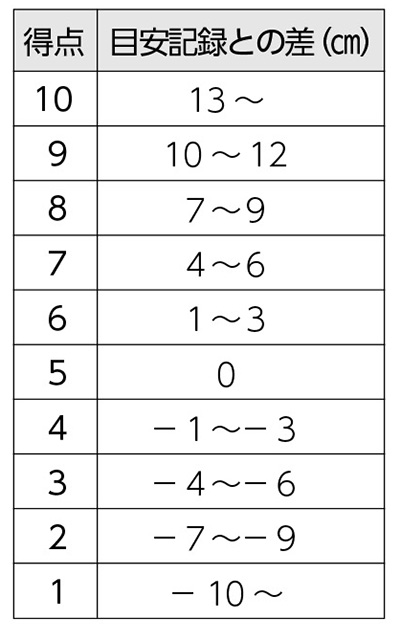

オリエンテーションでは、走り高跳びの目標や学習の進め方を確認し、実際に短い助走での試技をします。また、自身の身長と50m走の記録から走り高跳びの目安記録を設定し、子供の課題解決への意欲を高めるようにします。

【学習1】では、まず、グループの友達と見合ったり、ICT機器を活用したりして、自己の課題を見付け、走り高跳びの動きのポイントや課題に応じた練習方法を選択できるようにします。

【学習1】課題を見付け、課題に応じた練習の場を選んで練習しよう

オリエンテーション

- 準備運動

- 学習の進め方の確認

・単元の目標

・単元計画、学習の流れ - 安全についての確認

・スタンドを倒れないように置く

・バーや試技者の身体と接触しない位置に立つ

・マットから落ちない位置で踏み切る

・走り高跳びの行い方を知る

・用具を安全に運ぶ等 - 試技をする

・5~7歩を助走で跳ぶ

・踏切り足を確認する

・一定のリズムを声に出しながら踏み切る - 目安記録の設定

・身長と50m走の記録を基に、目安記録を設定する - 振り返り

・整理運動 - 片付け

目安記録

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年8/9月号より