小3算数「かけ算の筆算(1)」指導アイデア《乗法の結合法則と計算の工夫》

執筆/神奈川県横浜市立嶮山小学校教諭・梅本樹徳

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

単元の展開

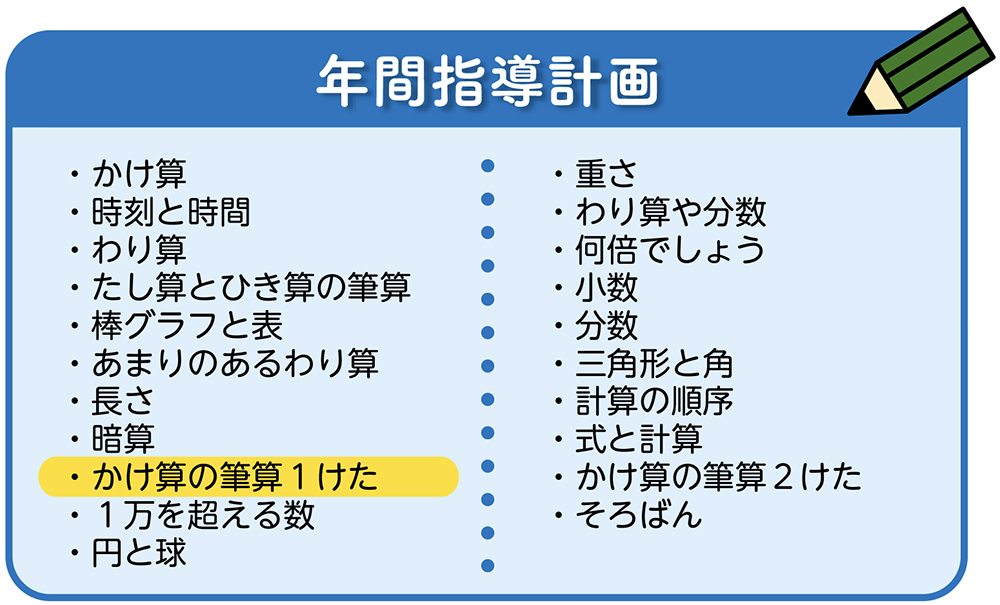

第1時 なん十、なん百×1位数の計算

▼

第2時 被乗数と積の関係の考察

▼

第3時 2位数×1位数の計算

▼

第4〜7時 2位数×1位数の筆算

▼

第8・9時 3位数×1位数の筆算

▼

第10時(本時)乗法の結合法則

▼

第11時 まとめ

本時のねらい

数量の関係に着目し、乗法の結合法則を見いだし、計算のしかたや工夫のしかたを考察することができる。

評価規準

数量の関係に着目し、乗法の結合法則を活用した計算のしかたについて、自分の考えを説明できる。

本時の展開

37×3=111になることを使って、37×12の計算の方法を考えましょう。

1つ37円のお菓子を3つ買いました。代金はいくらになるでしょう。

37×3=111(円)です。

おお、数字が並んだ。

では、このお菓子を6つ買うと、代金はいくらになりますか。

37×6=222(円)です。また数字が並んだ。すごい。

333円にもなりそう。

掛ける数が3の段だと、数字が揃うのかな。9個でも試してみたい。

37×9=333(円)だ。

やっぱり同じ数字が並んだ。

じゃあ、37×12のときは444になるってことかな。

多分そうなると思う。だって、掛ける数が3増えると、答えも111ずつ増えているから。

だけど、掛ける数が2桁のかけ算は、まだ勉強していないよ。

でも、図で考えると、37×3が2つ分で222、3つ分で333になっているから、37×3=111を基にして考えるといいと思う。

では、37×3=111を使って、37×12が444になるか、確かめられますか。

やってみます。

37に3の倍数を掛けたときの計算のしかたを、37×3=111を基にして考え、乗法の結合法則について理解し、その意味や有用性について、考えを説明することができる。

見通し

37円のお菓子を3つ買った値段が111円だから、それを4つ分買えば全部で12個買ったことになるな。(方法の見通し)

111ずつ増えるということは、37×3を基にして考えるといいのではないかな。(方法の見通し)

9個で333円だったから、あと3個分の値段111円を足せばいいので、444円になるね。(結果の見通し)

自力解決の様子

A つまずいている子

きまりをどのように計算に使うとよいか分からずに困っている。

B 素朴に解いている子

37×9の積と37×3の積を足して、確かめている。

C ねらい通り解いている子

37×12を37×3と関連付けるために、12を3×4に表現し直して、計算のしかたを考えている。

学び合いの計画

今回は、子供が見付けたきまりから、結合法則の理解へとつなげられるよう、37に3の倍数を掛けると、積に同じ数字が3つ並ぶ問題場面を設定しました。

イラスト/横井智美