次々と生まれては消える流行語や若者言葉と、大人はどう付き合うかー著者・酒井順子さんインタビュー

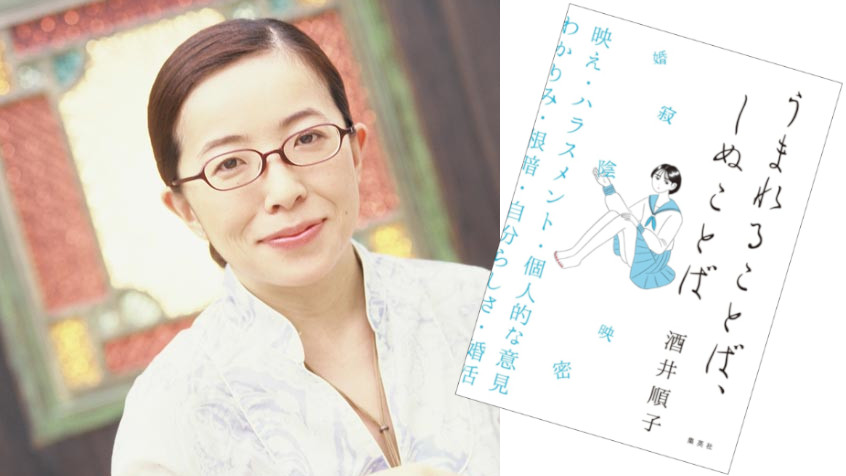

『負け犬の遠吠え』『ガラスの50代』などの著書で知られるエッセイスト・酒井順子さん。

日常の中にある、たのしみやおかしみ、ちょっとした違和感をすくい上げたエッセイが人気を博しています。言葉に対しても鋭い観察眼を持つ酒井さんの最新刊は、『うまれることば、しぬことば』(集英社)。この本では、陰キャ、根暗、映え、生きづらさ、「気づき」をもらった……といった言葉や言い方はなぜ生まれ、なぜ消えていったのかを分析しています。教師と児童生徒の年齢差から生じる言葉のモヤモヤをどう解消するかのヒントにもなりそうな内容です。酒井さんに、「言葉との付き合い方」を中心に伺いました。

目次

若者言葉を無理して使う違和感

――『うまれることば、しぬことば』の本編冒頭に、酒井さんが近所の区立小学校で出張授業をしていることが書かれてあり、親近感を覚えました。学校で子供たちと相対していて気づいたことはありますか?

私が参加しているのは、小学校6年生の子供たちに向けた職業意識を涵養するためのイベントです。私を含め、様々な仕事につく大人たちが話をするのですが、「校外の人が来るから、きちんとしなくては」と思っているのでしょう、みんな真面目に聞いてくれます。

「仕事上の苦労はなんですか?」「やっていて楽しいことは?」「生活していけるくらいは儲かるんですか?」「なんでエッセイストになったんですか?」など、様々な質問も投げかけられます。話の最後にはいつも、作文の書き方のコツも伝えるようにしています。

――大人も気になる質問ばかりです。例えば、「仕事上の苦労は何ですか?」と聞かれたとき、どう答えたのでしょうか。

それはやはり、「書くことがみつからない」ということでしょうね。対処法は、「どうにかこうにか絞り出す」(笑)。

ただ私は今、“初老”と言われる年齢になり、心身の状態が変わりつつあります。加齢による変化には日々敏感になっているので、そんな話を書くこともあります。

加齢による変化は、悪いことばかりではありません。最近は、花が咲いたり、草木が芽吹いたことに感動を覚えたり、道行く子供のかわいらしさに涙ぐみそうになったりするのですが、若い頃はそのような感覚はありませんでした。年をとることによって繊細になる部分もあるようです。

――変化と言えば、言葉が変わっていることも感じます。自分が使っている言葉は変わらないのに、周囲の言葉は変化している。新しい言葉を使いたくなることもあるのですが、そのコツはありますか?

自分が若かったころに流行っていた言葉を使い続けたり、頑張って若者言葉を真似して使ったりしてしまうと、無理している感が漂ってしまいますよね。自分でもその手の失敗をしがちなのですが、ではなぜ、そうなってしまうのかと考えて書いた本が『うまれることば、しぬことば』です。

書きながら実感したのは、ある程度の大人になったならば、流行語や若者言葉を「使わない」ことが一番なのではないか、ということ。

例えば1990年代半ばから使われてきた「チョーかわいい」や「チョー楽しい」などの「超(チョー)」という言葉ですが、それがいつの頃からか「めっちゃ」という言い方に置きかわるように。つい「めっちゃ」を多用していたのですが、最近は「めっちゃ」もあまり聞かなくなってしまった。若者に聞いて見たら、「今の若者は“チョー”も“めっちゃ”も使いませんよ」ということなのです。

時代とともに言葉は変遷していくわけですが、変化のスピードは我々が考えるよりもずっと速い。ですから下手に若者に迎合しようとせず、ベーシックな言葉や言い回しで普通に話すことが大切、ということを実感しています。