教科横断的アプローチで実現する効果的な外国語授業の作り方

新学習指導要領の作成協力者・佐藤美智子先生が「間違えない外国語」を解説! テーマは、「教科横断的な授業づくり」です。カリキュラム・マネジメントに基づいた単元例、授業例、単元計画における評価の観点の位置付け例等について提案します。

文/鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授 佐藤美智子

目次

教科横断的な視点に立つ授業づくりとは

新学習指導要領への移行期間である今、小学校高学年では、外国語活動の内容に加えて、地域や学校、子供の実態に合わせ、新学習指導要領の外国語科の内容を扱いながら、日々の実践が進められていることでしょう。

ご存知の通り、「社会に開かれた教育課程」の考え方のもと、改訂された今回の学習指導要領ですが、その中でも「主体的・対話的で深い学び」と「カリキュラム・マネジメント」が重要なキーワードとなっています。ここでは、「カリキュラム・マネジメント」の中から、特に「教科横断的な視点に立った外国語科の授業づくり」に焦点を当てて考えてみたいと思います。

カリキュラムとは、学習指導要領や年間の標準時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて編成している教育課程のことです!

「教科横断的な視点」の必要性

まず、新学習指導要領を見てみましょう。

総則第1の「小学校教育の基本と教育課程の役割」には、上述した「カリキュラム・マネジメント」に関する記述があり、示された第1の側面の中に、「教科等横断的な視点」という文言が見られます。

各学校においては、児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という。)に努めるものとする。

(※強調は筆者)

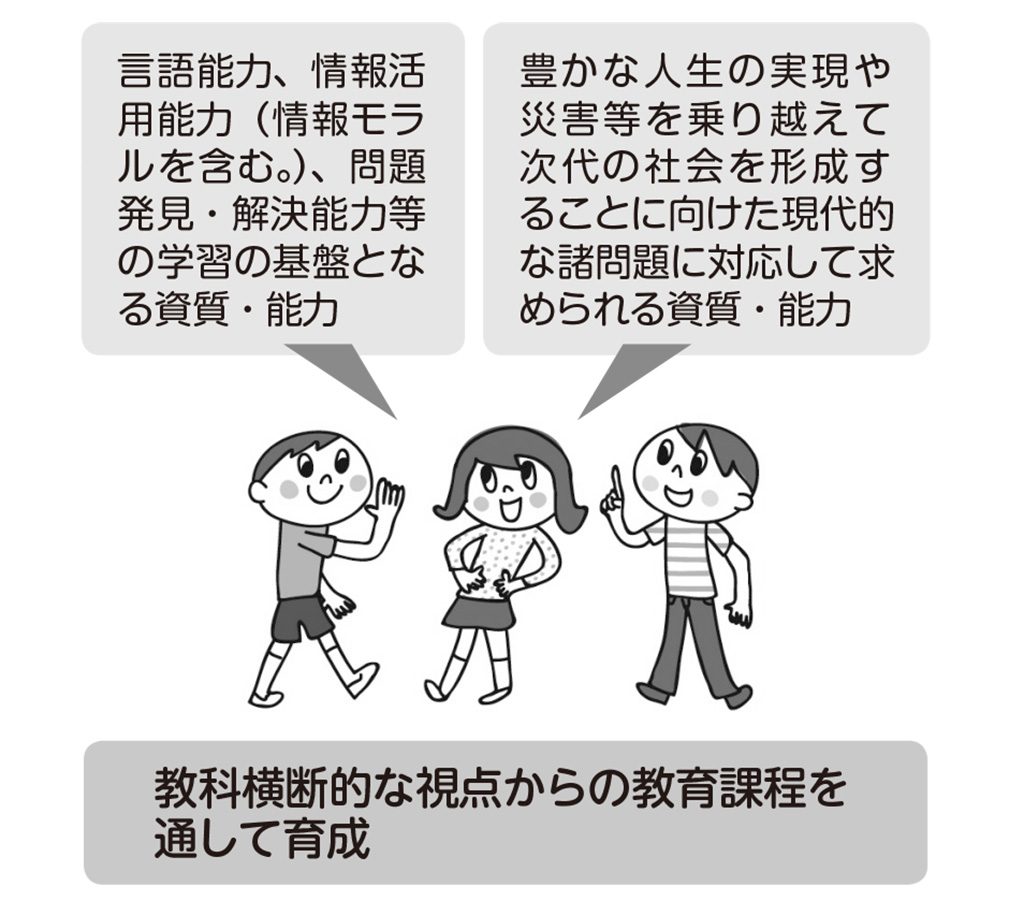

また、総則第2「教育課程の編成」の2には、次のような資質・能力を教科横断的な視点に立った教育課程の編成により育成していくことの必要性が述べられています。

さらに、「外国語活動」と「外国語」の「3指導計画の作成と内容の取り扱い」の配慮事項には、次のような具体的な記述があります。

言語活動で扱う題材は、児童の興味・関心に合ったものとし、国語科や音楽科、図画工作科など、他教科等で児童が学習したことを活用したり、学校行事で扱う内容と関連付けたりするなどの工夫をすること。

(※強調は筆者)

これまでにも、小学校では、各教科の学習を横断的・総合的に生かすことのできる生活科や総合的な学習の時間の他に、複数の教科を関連させた多様な実践が行われてきています。

ただ、教育課程全体を通して見てみると、まだまだ、「何を教えるか」という観点が中心となって各教科等が組み立てられており、学びが縦割りの枠にとどまりがちであることが、中央教育審議会答申(平成28 年12 月21 日)の中で指摘されています。

学習者は子供です。指導者は、国語科や算数科、体育科など、各教科等の指導計画に従って授業を行いますが、その授業を受けるのは同じ子供です。つまり、それぞれの時間に得た学びは教科等の枠で切り離されるものではなく、当然ながら子供の中で相互に関連し合い、つながっているものと思われます。それを指導者が意識し、教科等の枠を超えた「何ができるようになるか」という視点で教育課程全体を見渡し、教科等相互の連携を図り、関係性を深めながら、教育課程を編成していくことが求められているのです。