小1生活「きれいに さいてね」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「きれいに さいてね」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・ 福島友美

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やってきた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ2年生 |

単元目標

アサガオを育てる活動を通して、その変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ、生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、アサガオへの親しみをもち、大切にすることができるようにする。

みんなは花を育てたことがあるかな

園のときに、みんなでヒマワリを育てたよ

家でパンジーを育てたことがあるよ

私もお花を育てたいな

学習の流れ(全13時間/生活科11時間+他教科2時間)

【小単元1】たねをまこう

授業時数:生活科3時間

①どんなたねか、よく見てみよう

これまでの栽培経験を伝え合ったり、いろいろな花や種の写真や実物を見比べたりして、「自分も育ててみたい」「きれいな花を咲かせたい」という子供たちの思いや意欲を引き出しましょう。

これから育てるアサガオの種との出会いの場では、一人一人が種をよく見たり触ったりして、子供なりの感じ方や表現の仕方を大切にします。観察の視点を、「目で見る」「手で触る」「においをかぐ」「思ったこと」などの絵カードで提示すると、観察する際のヒントとなり、種への関心や親しみも深まっていくでしょう。

②さあ、たねをまこう

種をまく前に、種まきや水やりの仕方、準備物などについて、子供たちと話し合いましょう。経験を伝え合ったり、分からないことは本で調べたりして、まき方を確認しておくと、今後の活動の見通しをもつことができます。また、まく手順を絵や写真、大型モニターなどを用いて順序立てて示すなどの視覚的な支援も有効です。

種まきの際には、発芽しない場合を想定し、教師は予備に種をまいておくなどの配慮をしておくとよいでしょう。鉢を置く場所は、靴箱の横や教室の近くなど、日当たりがよく、子供たちの目によく触れる場所を選びます。学校生活の様々な場面に、栽培活動を位置づけることを意識しましょう。

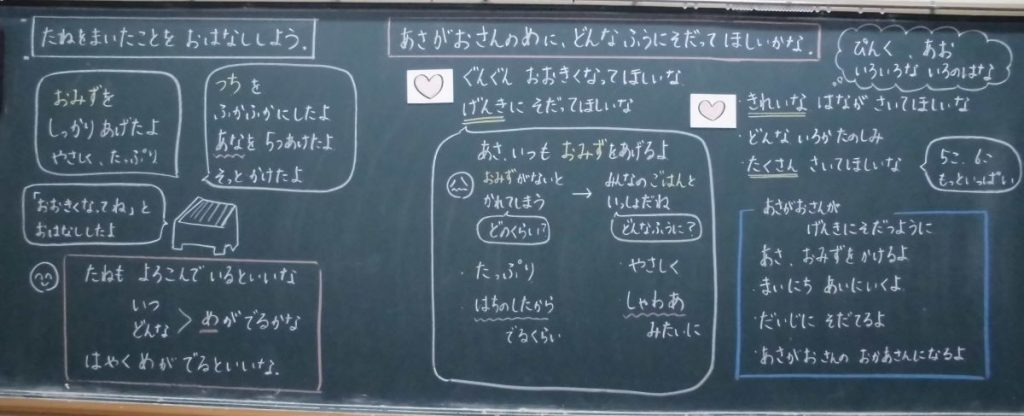

③どんなふうにそだってほしいかな

種まきの様子を振り返りながら、そのときの思いや「大きくなってほしい」「たくさん咲いてほしい」という願いを伝え合います。また、種や種まきの様子を観察日記などに絵や言葉で記録させ、長期の栽培活動に向け、大切に育てようという活動意欲を高めていきましょう。

評価規準

知識・技能:種の色や形、大きさなどの特徴に気付いている。

思考・判断・表現:今までの栽培経験や日常での経験に思いを巡らせ、どのように育てたいのかを表現したり、種のまき方を決めたりしている。

【小単元2】大きくなあれ、わたしのアサガオ

授業時数:生活科3時間+国語科2時間

①大きくなったアサガオのようすをつたえよう

毎日の水かけを通して、子供たちは、アサガオの小さな変化に気付いていきます。「芽が出てきた」「つるが伸びてきた」など、その成長を喜び、先生や友達に伝えようとします。そうした経験を重ねることで、自分のアサガオへの愛着が深まります。子供たちの関心を持続させ、大切に育てようとする意欲を高めていくためにも、伝え合い交流する場を工夫しましょう。

例えば……

●朝の会で「わたしのアサガオ紹介タイム」

成長の様子や変化、発見を友達に伝えます。

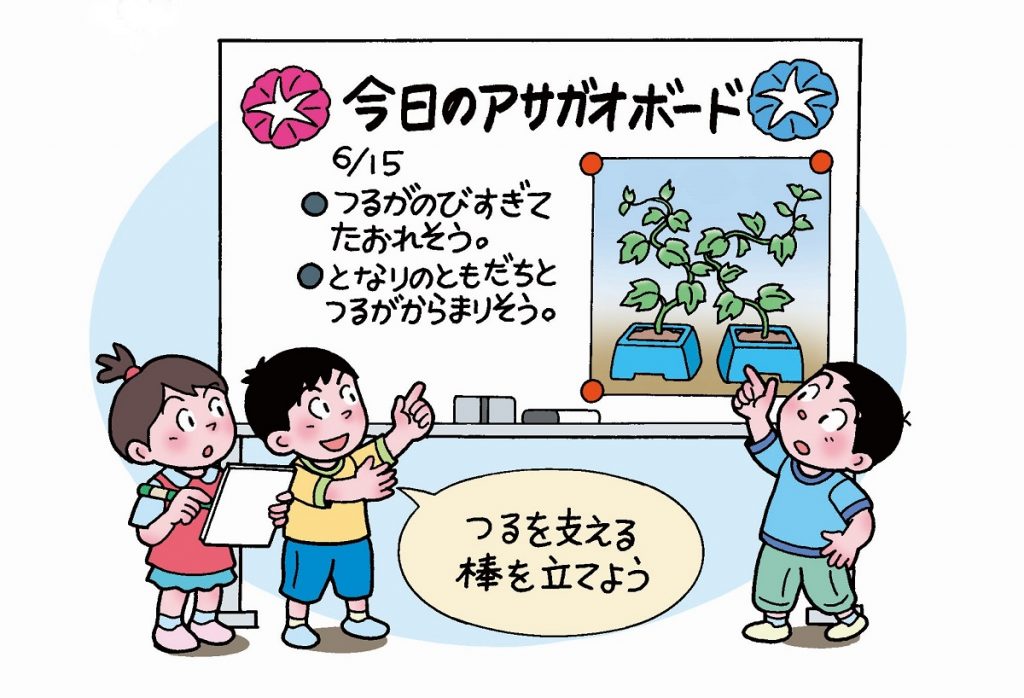

●「今日のアサガオボード」

子供たちが日常的に発見した成長の様子や世話をしていて困ったことなどを、ホワイトボードに言葉で記入していきます。その際、写真を一緒に掲示すると共感できる子も多いでしょう。報告してくれた子供の名前も合わせて記入していくと、自分と友達のアサガオを見比べるなど、観察の意欲へとつながります。

●「いつでも観察日記」

アサガオの生育状況は、子供によって違いがあります。芽が出たとき、葉が大きくなってきたとき、つるが伸びてきたときなど、子供が書きたいと思ったときに、いつでも自由に記録できるような環境を整えておくとよいでしょう。観察日記の書き方などについては、国語科との関連的な指導を図っていきます。

② 世話をしていて困ったことを話し合おう

アサガオが大きくなって倒れそうになったり、つるが鉢の外へ伸びてしまったりなど、世話をしている中で子供が感じている問題点を取り上げます。①で紹介した「今日のアサガオボード」に書かれた困りごとを話し合いの材料とすることもできるでしょう。

国語科の「観察したことから書くことを見付け、必要な事柄を集める」学習と関連付け、ワークシートの書き方を学ぶことができます。前回の観察から変化した部分へ着目して観察をしましょう。大きさ、数、色などの観察の観点を示しながら、文章や観点毎に箇条書きする書き方を学び、観察カードへ取り入れていきます。国語科の学習の一部として、葉やつぼみができた段階で書き方を学びながら、観察活動を行ってもよいでしょう。

【国語科との関連的指導】

1年生の国語科では、観察したことから書くことを見付けたり、必要な事柄を集めて文で記録したりする学習活動[思考・判断・表現 B(1)ア (2)ア/知識・技能(1)オ など]が設定されています。生活科で育てている植物を観察日記の題材として設定し、関連的な指導を図っていくとよいでしょう。

観察する際には、前回と比べて変化した部分に着目し、どんな観点で観察したいか(例えば、大きさ、数、色など)を考え、書く事柄を明確にしていきます。

また、国語科で学んだ文章や観点毎に箇条書きする書き方を、生活科の観察カードに生かしていくようにしましょう。

評価規準

知識・技能: 自分の育てているアサガオが成長していることに気付いている。

思考・判断・表現:アサガオの成長の様子に着目して観察したり、アサガオの立場に立って関わり方を見直したりしながら世話をしている。

主体的に学習に取り組む態度:きれいに咲いてほしいという思いをもち、アサガオの特徴や変化の様子に応じて、試行錯誤しながら世話をしようとしている。

【小単元3】アサガオがさいたよ

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 授業展開編』(東京書籍)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 朱書編』(東京書籍)

イラスト/高橋正輝