授業の常識を疑おう!<思考のタガを外すありえない授業vol.2>

中学・高校の美術教師として行ってきた自身の授業内容を一般向けに書き下ろし、19万部突破のベストセラーとなった『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者・末永幸歩先生。浦和大学こども学部で教員志望の大学生に「ありえない図工の授業!」と題して展開してきた授業をレポートします。今回は、大学で行われた模擬授業に密着しました。

【関連記事】授業の概要はこちらの記事をお読みください。

↓↓↓

授業づくりはアートです!<思考のタガを外すありえない授業vol.1>

目次

「絵は筆を使って描く」という常識を疑う

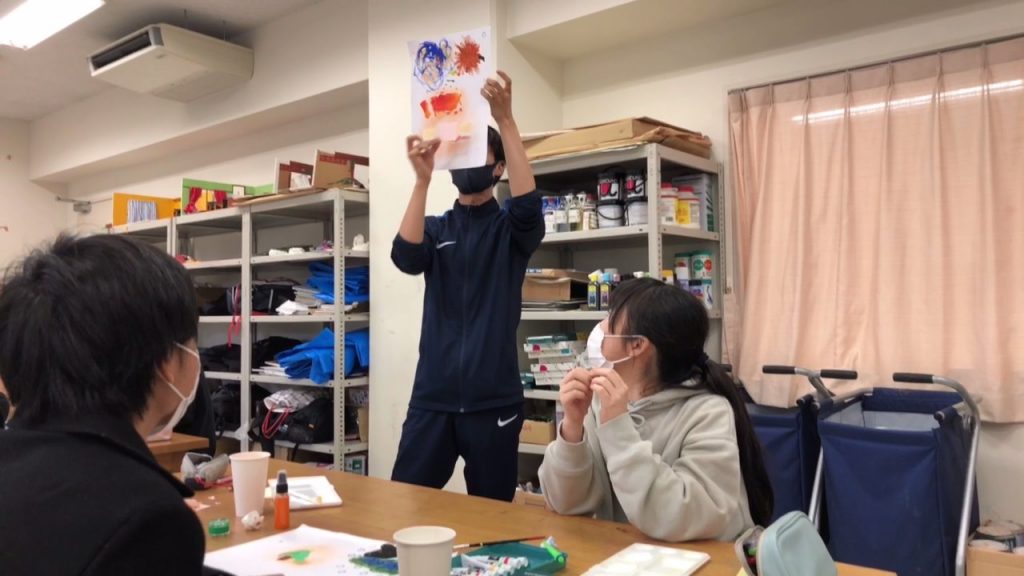

学生たちが考えた「ありえない授業」は、最終的に小学生を対象に30分間の授業としてオンラインで実施されます。それに際し、大学の講義ではそれを15分に短縮した試作として模擬授業を行い、クラスのみんなからフィードバックをもらうということを行いました。

あるチームが疑った”図工の当たり前”は「筆を使って絵を描く」ということ。

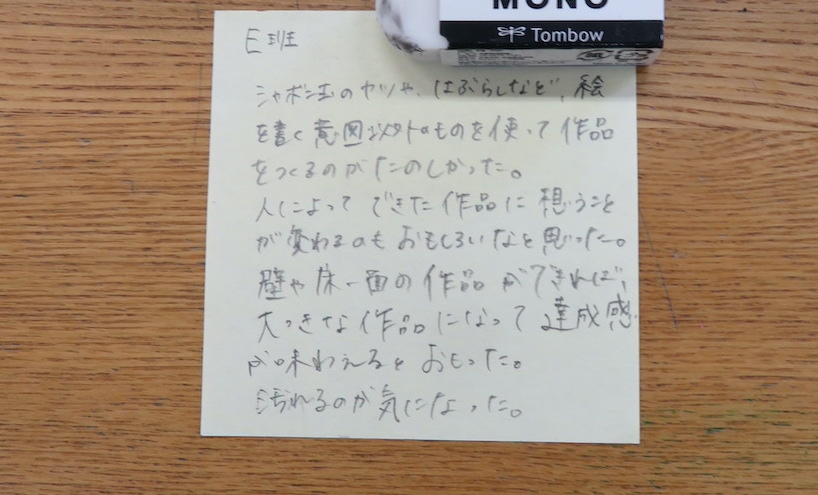

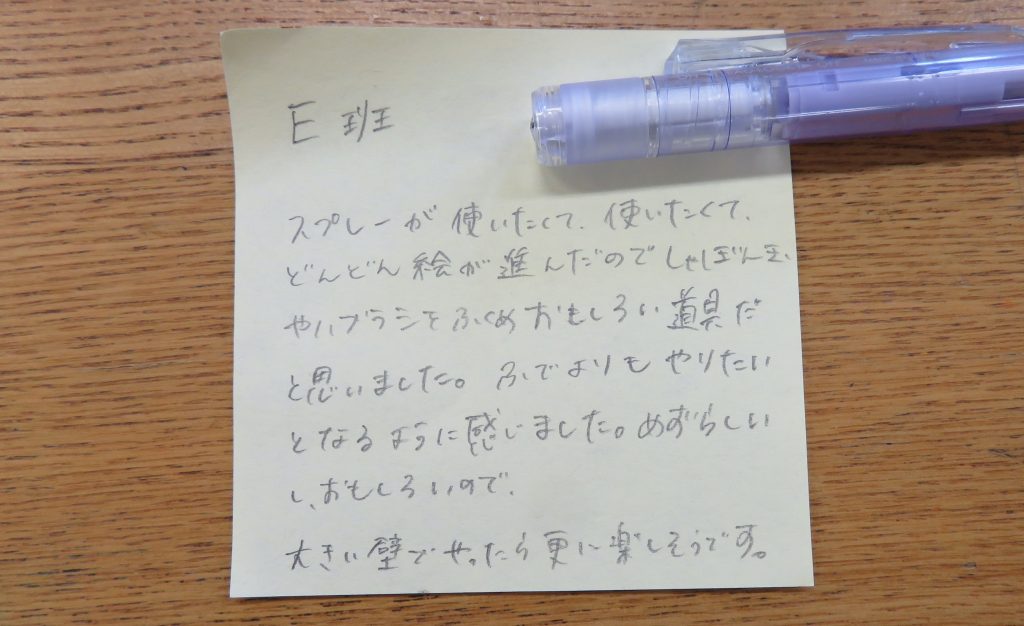

絵の具を溶かした色水を入れたスプレーや歯ブラシ、シャボン玉の吹き口などを用意して、思うままに手を動かし、できたものを鑑賞するという模擬授業を行いました。

「僕たちが疑った常識は、絵は筆で描く、ということ。そして、画用紙に描く、テーマを決めて描く、ということでした。今回は模擬授業だったので画用紙に描きましたが、本番は、教室の壁や床に模造紙を貼って、バケツの中の絵の具を撒き散らしたり、スプレーで色を吹きかけたり、水鉄砲を使ったりという授業ができたらいいなと思っています」と、この日の授業者の学生は語っていました。

模擬授業後のフィードバックで、「汚れる」という意見が出たことについて、「確かに、今回はオンライン授業で協力してくれる教室に片付けもまかせることになりますし、実際にここまでお願いできるかは、わからないですね…」と授業者の学生が不安になると、末永先生は、「すぐに妥協しないで。最終的に制約があったとしても、それまでは自分で制約をもうけないように。例えば、色水だと難しいかもしれないけれど、ただの水ならできるかもしれない。和紙に水をかけたら模様になるなとか、そんなふうに考えてみては?」と、アドバイスをしていました。

ちなみに、後日、最終的にこの授業がどうなったのかを末永先生に聞いてみると…

「彼らは最終的に、そもそもどうして教室に落書きをしてはいけないのだろう? という問いに行き着いたんです。でも、現実として、協力してくれている教室に落書きはできないねということになって、じゃあどうしたかというと、段ボールで自分のロッカーに見立てたものを作って、自分のロッカーに思いきり落書きをするような体験をしてもらおう、ということになったんです。使う道具も、お好み焼きのマヨネーズをかける道具とか、いろいろなものを用意して。沖縄まで送ったので、送料が……すごいことになりましたが(笑)、私はあえて何も言わずにずっと見守っていました。子どもたちはとても楽しそうでしたよ」(末永先生)

「絵は最初から最後まで一人で描くもの」という常識を疑う

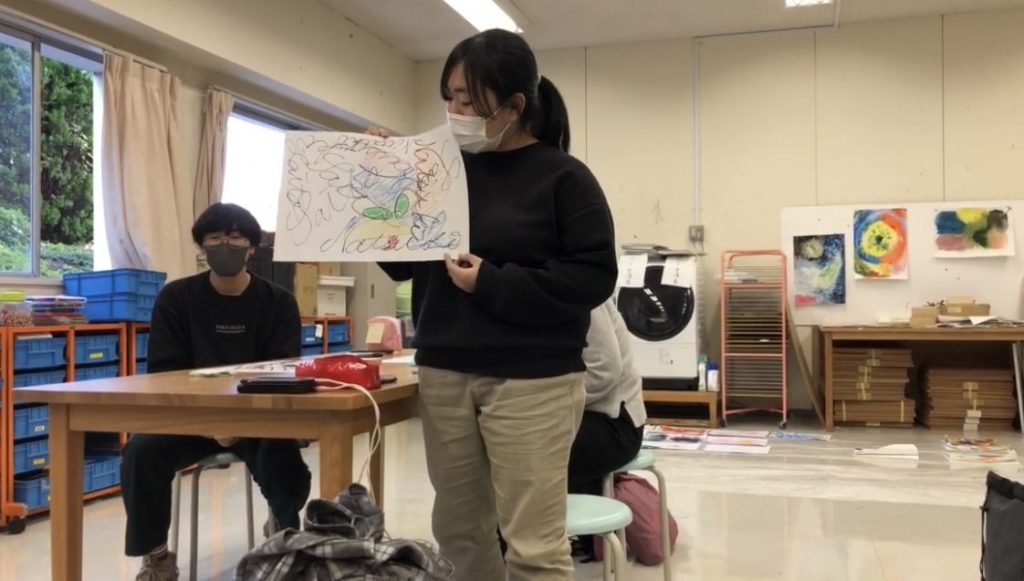

次のチームが疑った常識は、「絵は最初から最後まで一人で描く」ということ。一人の子供が画用紙に黒いクレヨンで自由に点や線を描いたものを別の子供に渡し、それが何に見えるかを考えながら色を描き加えて作品を完成させるという授業。他人の手で無造作に作られた形から想像したものを描くのが特徴です。

授業後は、他人の描いた線から発想して作品を仕上げると言う視点が、面白いと話題になりました。

この授業後、授業者が指示を明確にできないことを気にしている姿がありました。しかし、授業当日には、それがかえってあり得ない授業を阻害しないことにつながったという意見が出ました。詳しくは第三回の記事をご覧ください!