小5体育「ボール運動(ネット型ゲーム)」指導アイデア

執筆/滋賀県大津市教育委員会学校教育課・北脇政文

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、滋賀県公立小学校教頭・内藤康司

目次

授業づくりのポイント

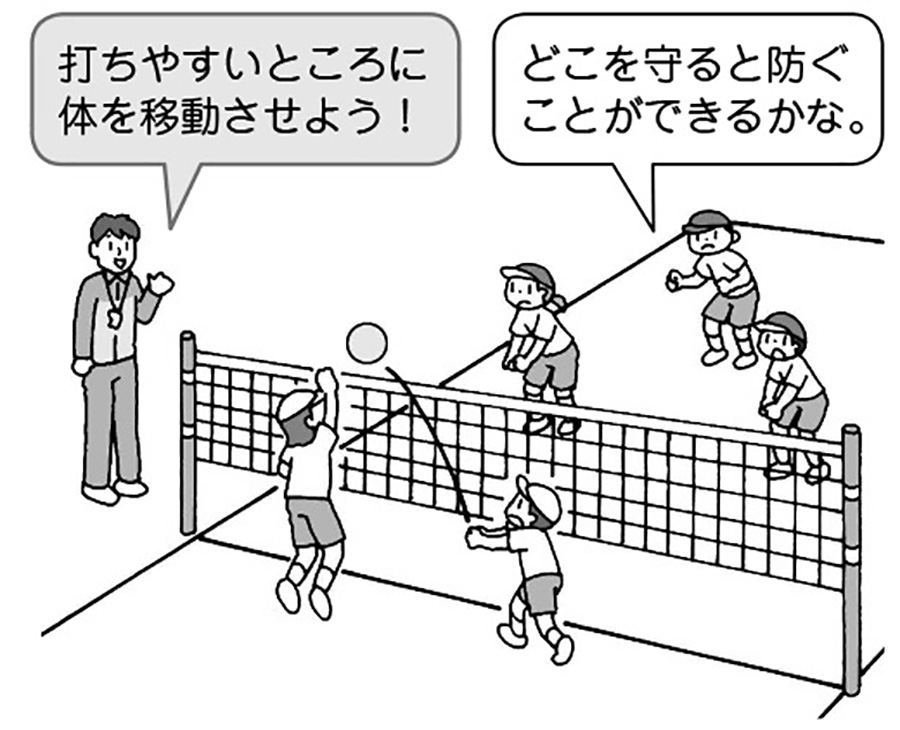

「ネット型」の学習は、味方と連携して攻撃したり、それを防いだりしながら競い合うことに楽しさがあります。楽しさを十分味わうために、重量の軽いボールを扱い、ボール操作の技能を軽減したり、プレイする人数を制限し、ゲーム内での役割を認識しやすいようにしたりする等、ゲームを簡易化することが大切になります。

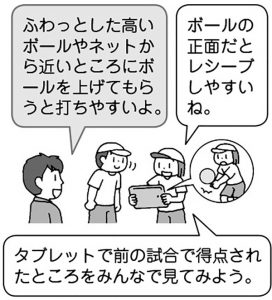

単元前半はラリーが続くように、ボール操作のポイントを掲示したイラストで確かめたり、自分たちの動きをタブレットで振り返ったりしながらボールを落とさない工夫を見付けていきます。

単元後半はボールをつなぎ、相手コートにアタックで返すことを課題に、チームで話し合いながら解決していきます。単元全体を通して、チーム内で合言葉やかけ声を考えることで集団での活動に喜びを感じ、学びをさらに深めていくでしょう。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、子供に授業前後の手洗いを徹底するように指導しましょう。そして、活動中は地域の感染レベルに応じて、適切な身体的距離を確保するようにしましょう。

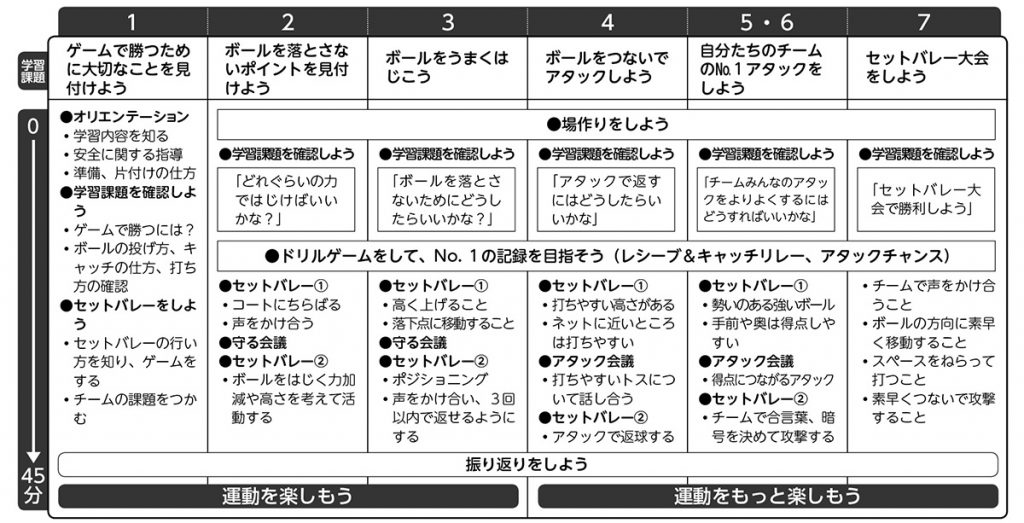

単元計画(例)

前半は、ボールを上げる動きを身に付けてラリーを楽しみ、後半は、ボールをつないで攻撃することを楽しもう

楽しむ① 動きのポイントを見付け、ボールを上げる動きを身に付けてラリーを楽しもう

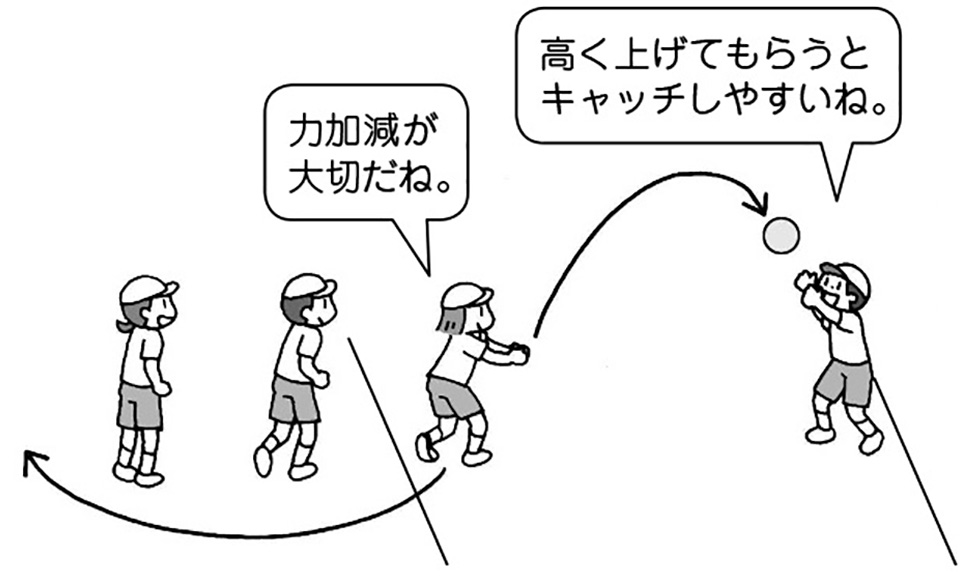

ここでは「セットバレー」でラリーが続くように、安定したレシーブ等のボール操作やボールの落下点への素早い移動を身に付けます。レシーブの動きについて、掲示したイラストでポイントを確認しながら習得します。また「レシーブ&キャッチリレー」及び「アタックチャンス」を、単元を通して毎時間行い、記録を残していくことで上達度を認識できます。

「セットバレー」のゲームでは、ボールを落とさない工夫をチームで考えながら活動し、タブレットでその動きを振り返ります。振り返りの中で、守備位置の概念や落下点を予測した移動などラリーを続けるためのポイントをためこんでいきましょう。

No.1の記録を目指してボールをつなげよう

レシーブ&キャッチリレー

1分間落とさずに連続でレシーブ & キャッチを続けよう。 キャッチしたら次の人に投げよう。

ボールの方をしっかり見よう。足を動かして、ボールが落ちてくるところに移動しよう。

アタックチャンス

1人3回ずつ打ったら交代しよう。チームの合計得点を記録しておこう。

セットバレー

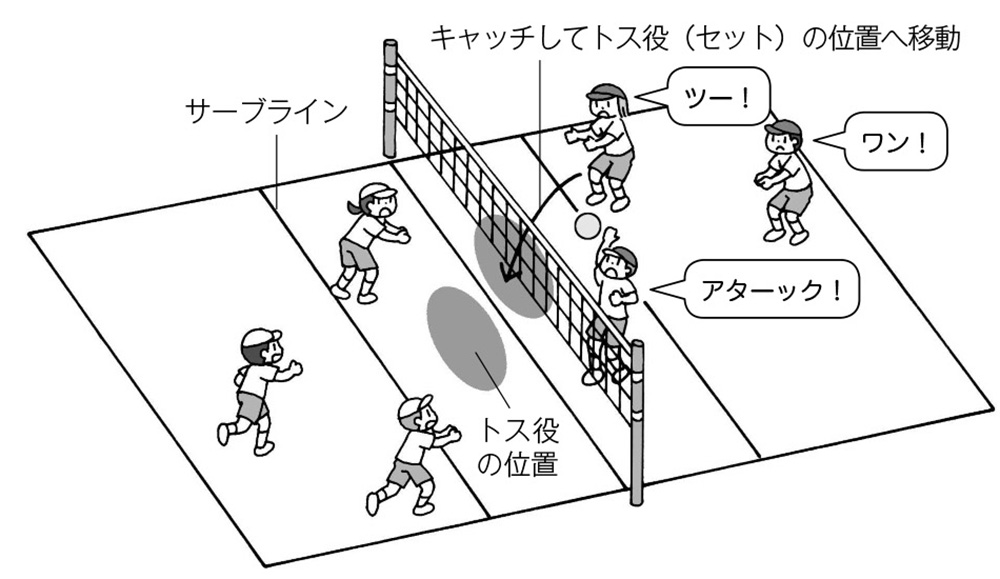

感染症対策として、3人がレシーブ、トス、アタックの役割分担を決めて、密にならないように取り組みましょう。

名前を呼んだり、「ワン・ツー・アタック」の声をかけたりすると、次にだれがボールにさわるのかが分かりやすくなるね。

- バドミントンのコートを使用し、ネットの高さは170~180㎝とする。

- ボールは軽いビニール製のものを使用する。

- 3人対3人で、ゲーム時間は5分とする。

- サーブは、サーブラインから両手で下から投げ入れる。

- ボールが相手コートに落ちたら得点。(ライン外は失点となる。)

- 相手から3回以内でボールが返ってこないときも得点。

- 1人目はレシーブ、2人目はキャッチする。キャッチしたら、トスを上げるところまで移動する。(これをセットと呼ぶことにする)

- 3人目は、ボールをアタック(両手もOK)して返す。

- ブロックはなし。

- サービスエースによる得点はなし。

楽しむ② チームでボールをつないで、アタックで返そう!

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年3月号より