小3体育「水泳運動」指導アイデア

国立教育政策研究所教育課程調査官の監修による、教科指導のアイディアと授業のヒントをまとめた指導計画例です。次時の授業にお役立てください。

執筆/秋田県公立小学校教諭・佐藤朗子

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査・高田彬成、秋田県公立小学校校長・越中谷俊悦

目次

授業づくりの前に

中学年の水泳運動は、「浮いて進む運動」及び「もぐる・浮く運動」で構成されています。水に浮いて進んだり呼吸したり、様々な方法で水にもぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができる運動です。

水泳運動の行い方を知るとともに、一・二年生の流れを受け、水遊びの要素を取り入れながら、け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くなどの基本的な動きや技能を身に付けるようにし、高学年の水泳運動の学習につなげていくことが求められます。

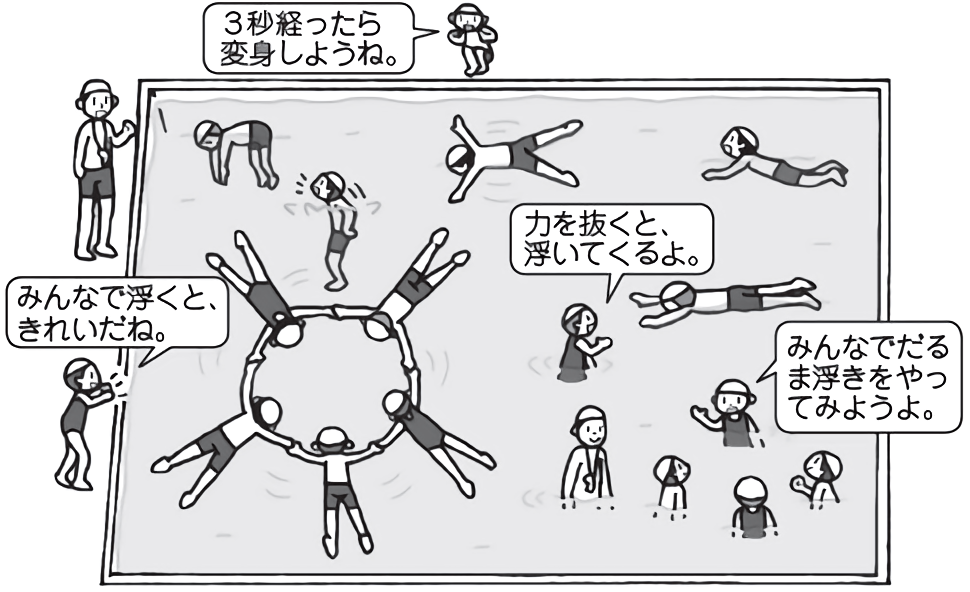

そこで、「浮いて進む運動」と「もぐる・浮く運動」のどちらにも毎時間取り組めるように、活動の仕方を工夫しましょう。いろいろな動きを経験できるように、「もぐる・浮く運動」は教師が課題を提示し、「浮いて進む運動」は、自己の課題に応じた場を選んで学習できる時間を確保していくと効果的です。

バディやグループを有効に活用し、課題を見付け、解決のための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えたり、きまりを守り誰とでも仲よく運動したり、友達の考えを認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を付けたりすることが大切です。

安全に関する指導は、生命にかかわることから、特に入念に行うとともに、教師による監視体制等の役割分担を確実にしておきましょう。

単元の計画(例)

学習を進めるにあたって

Point1 安全に楽しく運動できるようにするために

→プールに入る前に、子供たちに水泳運動の心得を守ることを指導しよう。

→順番やきまりを守り、誰とでも仲よく励まし合うことの大切さを指導しよう。

→複数の目で、子供たち全員の様子をしっかりと確認しながら指導しよう。

水泳運動の心得

●準備運動・整理運動を正しく

●バディでお互いを確認しながら

●シャワーを浴びてからゆっくり水の中へ

●プールサイドを走らない

●プールに飛び込まない

安全対策について① 「よく聞く」ことを習慣付ける

子供は楽しいとつい夢中になって、無理をしたり危険なことをしたりします。単元のはじめに、教師の話や笛の合図をよく聞いて、きまりを守って活動することができるように指導しましょう。

安全対策について② 複数の目で子供を見守る

子供たちの安全確保のために、チームとして指導できる体制をとりましょう。プールに入って指導する教師、プールサイドから全体の様子を確認しながら指導する教師というように、役割分担して指導しましょう。

安全対策について③ 準備運動をしっかりと行う

子供の身体の状況をよく観察し、気象条件を考慮しながら運動の内容や量を考えましょう。準備運動は事故を防止する上で不可欠です。準備運動の大切さを子供たちが理解し、自主的に行うことができるように指導しましょう。

Point2 活動を工夫したり、友達とかかわり合ったりしながら運動ができるようにするために

→一斉学習やバディシステムなどを学習内容に応じて取り入れよう。

→できる浮き方や泳ぎ方で、友達と競争を楽しみながら動きを身に付けられるようにしよう。

【バディシステム(2人1組で学習を進める方法)】

●安全を確かめ合う

●進歩の様子を確かめ合う

●助け合い励まし合う

・・・などの効果が期待できます。

バディの組み合わせは、指導の狙いに応じて配慮しましょう。

●泳力が同じくらいの者

●熟練者と初心者

・・・など

●見付けた友達のよい動きや、課題解決のための動きのポイントを言葉や動作で伝え合うことができるように、また、友達の考えを認めることができるように指導しましょう。

●自ら試したもぐり方や浮き方を友達に紹介したり、互いのよい動きの真似をしたりする場面をつくりましょう。

●陸上で動いたり、補助具を使ったり、友達に補助してもらったりするなど、練習の仕方を選ぶことができるように指導しましょう。

●陸上で動いたり、補助具を使ったり、友達に補助してもらったりするなど、練習の仕方を選ぶことができるように指導しましょう。

●距離や回数など、自分の課題を見付けることができるように指導しましょう。

Point3 運動のポイントをイメージできるようにするために

→動きのポイントを具体的にイメージできるように、助言の仕方を工夫しよう。

もぐっているときに「ンーー」と声を出し、鼻から息を出してみよう。

息を吐き切ったら、手で水面を押すようにして顔を上げてみよう。

水底を見て、体の力を抜いてリラックスしたほうが、水の中をよく進むことができるよ。

腕で頭をはさむようにして体を伸ばそう。

両足の親指が触れ合うようにしよう。

ばた足は膝を曲げず、ももの付け根から、うちわであおぐように動かそう。

はじめの段階:指導例

《指導のポイント》~運動に意欲的でない子供のために~

水に対する恐怖心や違和感を抱く子供もいます。低学年での水遊びで行ったことやゲーム的な要素のある運動を取り入れながら、友達と共に進めていきましょう。

【水に慣れよう】

何個拾えるかな? 何秒でできるかな? 何回連続でできるかな?

自分に合った課題に挑戦し、活動を工夫したり、友達に伝えたりしよう

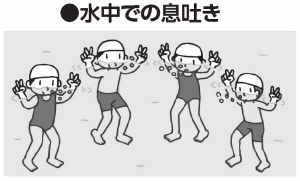

【もぐる・浮く運動 ~いろいろなもぐり方~】

息を吐きながらもぐろう。

水中に体を沈めるには、息をどうしたらいいのかな?

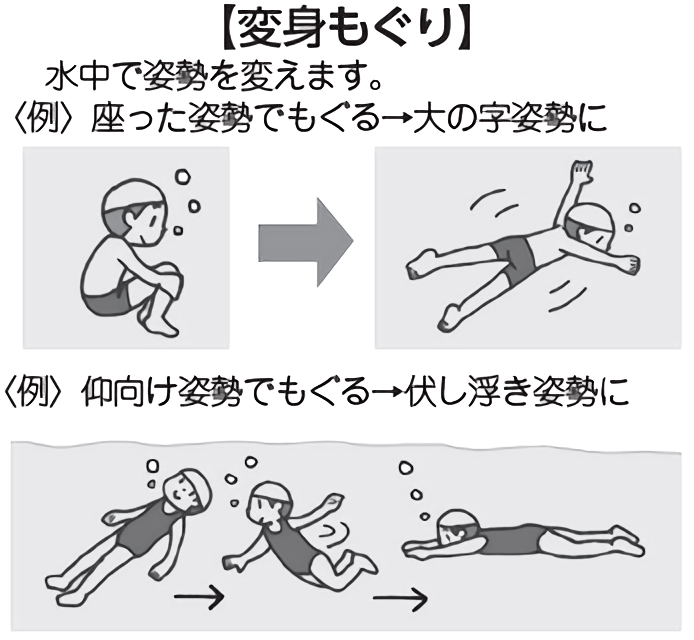

【もぐる・浮く運動~いろいろな浮き方~】

《指導のポイント》

いろいろな浮き方ができたら、変身浮きやより長く浮いていられるように挑戦しましょう。集団で呼吸を合わせると、楽しさが広がります。

もぐり方や浮き方を紹介したり、真似たりしてみよう。

ビート板を使うと何秒できるかな?

力を抜いておなかを突き出す感じにすると、浮きやすいよ。

手足の力を抜くといいよ。

力を抜いて、水を感じてね。

【浮いて進む運動 ~け伸び~】

全ての泳ぎの基本となるので、丁寧に指導しましょう。

《指導のポイント》~運動が苦手な子供のために~

体を一直線に伸ばすことが苦手な子供には、補助具や友達の手につかまり、大きく息を吸って伏し浮きになるまで待ちましょう。プールの底や壁を強く蹴ることができない子供には、距離を友達と競争したり、自己の記録を伸ばしたりする場をつくりましょう。

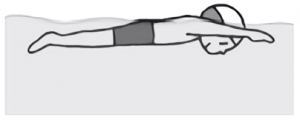

【伏し浮き姿勢で続けて進もう】

け伸びにつながるように、友達に手を引かれたり、足を押されたりした姿勢で進みます。

あごを引くといいよ。大きく息を吸って、伏し浮き姿勢になるまで待とう。

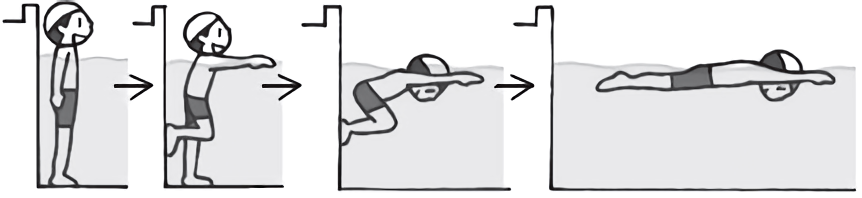

【体を一直線に伸ばした姿勢で進もう】

腕を耳に付けるようにして伸ばし、視線は水底を見ます。一番大切なのは、体の力を抜くことです。

遠くに進むには、どうしたらいいかな?

【体を縮め、両足をそろえてから壁を蹴って進もう】

け伸びロケットで、誰が遠くまで進むか競争しよう。プールの壁を両足で蹴ろう。

やや進んだ段階:指導例

イラスト/たなかあさこ・横井智美

『小三教育技術』2018年7/8月号より