小3体育「器械運動(マット運動)」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・保坂圭亮、福岡県公立小学校教諭・木島瑛介

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、福岡県公立小学校校長・三原達也、北九州市教育委員会・辻健一郎

目次

授業づくりのポイント

中学年のマット運動では、低学年の学習をふまえ、マットの上で回転したり、手や足で支持して逆位になったりするなどの技に挑戦し、その技ができる楽しさや喜びに触れるようにします。また、基本的な技に十分取り組んだ上で、それらの発展技に挑戦したり、技を繰り返したり組み合わせたりして楽しむことをねらいとしています。

同時に、自己の課題を見付け、その解決のための活動を工夫するとともに、きまりを守り、誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることなどをねらいとしています。

授業では、恐怖心を軽減するために易しい場や教具を準備して、段階的にできる技を増やしていくことが大切です。また、新型コロナウイルス感染症対策として、子供たちに授業前後の手洗いを徹底させるように指導しましょう。そして、活動中は地域の感染レベルに応じて、適切な身体的距離を確保するようにしましょう

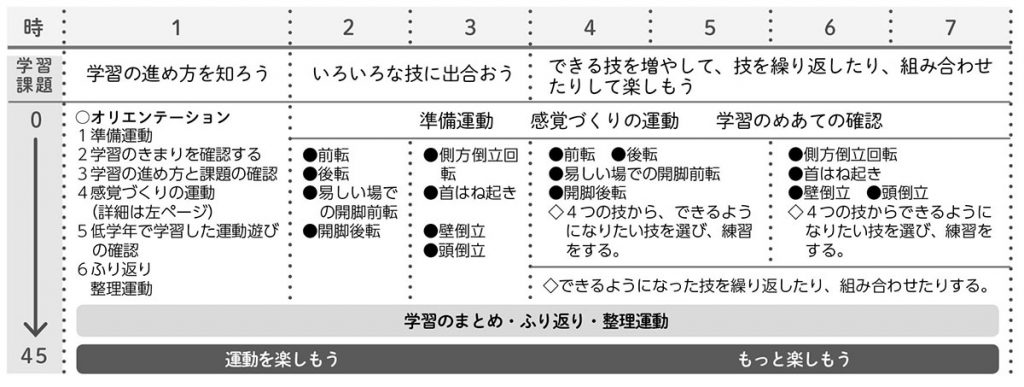

単元計画(例)

楽しむ① いろいろな技に出合おう

学習1では、どの子供も取り組みやすいように、易しい場や教具を準備しましょう。1時目のオリエンテーションは、 低学年で学習した運動遊びを確認するとともに、子供たちが学習の見通しをもち、マット運動に慣れる時間とします。2時目からは、第3学年から新しく行っていく技に出合うことができるようにします。

学習1 いろいろな技に出合おう!

オリエンテーション

【1】準備運動

【2】学習のきまりを確認する。

<きまりの例>

・技の練習をするのは、1つのマットに1人まで。

・マットの入り口と出口を必ず守る。

【3】学習の進め方と課題の確認

・単元計画、学習の流れを確認する

・めあてを立てる

【4】感覚づくりの運動

・アザラシ歩き

・ゆりかご

・かえるの足打ち

・支持での川跳び

・かえるの逆立ち

【5】低学年で学習した運動遊びを確認する。

・前転がり

・後ろ転がりなど

【6】ふり返り、整理運動

●前転●易しい場での開脚前転●後転●開脚後転

●側方倒立回転●首はね起き●壁倒立●頭倒立

※基本的な技(前転・後転)を確実に身に付けさせた上で、実態に応じて技を増やしていきましょう。

※本実践では、前転、後転、側方倒立回転、壁倒立を、第3学年のマット運動で身に付けたい技としてピックアップしています。

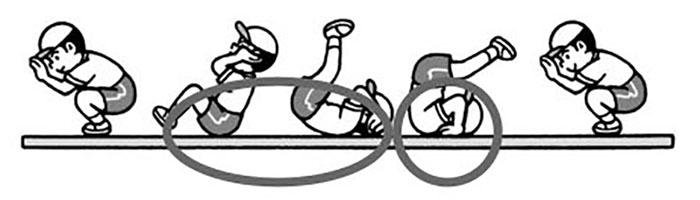

前転のポイント

①後頭部→背中→尻→足裏と、順番にマットに接する。

②両足を素早く引き付けて、手をマットに着けずに起き上がる。

③最初と最後の姿勢が同じになる。

後転のポイント

①尻→背中→後頭部→足裏と、順番にマットに接する。

②両手でマットを突き離し、膝を着かずに起き上がる。

③最初と最後の姿勢が同じになる。

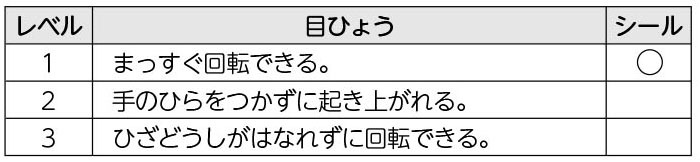

ステップアップ表の例

ステップアップ表を活用することで「できた」を積み重ねることができます。目標を立てる際、スモールステップになるように工夫しましょう。

楽しむ② できる技を増やして技を繰り返したり、組み合わせたりして楽しもう

学習2では、自分ができる技を増やして、技を繰り返したり、組み合わせたりして楽しみます。技を繰り返すときには、一つ一つの技が正確にできるようにしましょう。また、これまでに身に付けた技のなかから2つか3つを選び、構成するようにしましょう。技のポイントを確認したり、友達どうしの見合いや教え合いを有効に仕組んだりすることで、正確な動きを身に付けることができるようにしましょう。

できるようになった技が増え、それを繰り返したり、組み合わせたりできるようになることで、マット運動への楽しさや喜びに触れることが期待できます。さらに技ができるようになった子供には、発展技(開脚前転など)にも取り組むように促しましょう

学習2 できる技を増やして、技を繰り返したり、組み合わせたりして楽しもう

イラスト/栗原清、横井智美

『教育技術 小三小四』2021年1月号より