小2体育「器械・器具を使っての運動遊び(マット)」指導アイデア

執筆/新潟県公立小学校教諭・近藤拓自

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、新潟県公立小学校校長・長谷川智

目次

授業づくりのポイント

低学年のマットを使った運動遊びでは、いろいろな方向に転がったり、手や背中で支えて逆立ちをしたり、体を反らせたりすることを楽しく行い、基本的な動きを身に付けたり、工夫したりすることが大切です。

転がったり、腕で体を支えたり、頭を下にする動きは、普段の生活のなかでなかなか経験することがないものです。そのため、子供たちに怖いと感じさせないような授業の工夫が必要となります。

そこで、今回のマットを使った運動遊びでは、準備運動としてマットを使った運動遊びに必要な感覚づくりの運動を取り入れていきます。また、易しい場や意欲的に取り組むことができそうな場を用意します。教師は、子供の意欲や工夫を引き出すために、よい動きを取り上げていきます。

また、工夫した遊び方を紹介することで、よい動きや工夫した遊び方が学級全体に広がっていくようにしていくとよいでしょう。

子供たちが用具を準備する際に、黒板でマットの位置や向きを図で示したり、マットを置く位置に印を付けておいたりすることで、すばやく準備することができます。

新型コロナウイルス感染症対策として、子供同士の接触を減らした実践を紹介します。運動を行う際にも、子供同士の間隔を十分に確保しながら行いましょう。また、授業の前後に手洗いを行うよう指導します。

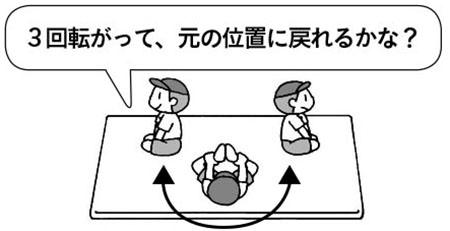

単元計画(例)

楽しむ① いろいろな方向に転がったり、手や背中で体を支えたりしよう

単元前半では、感覚づくりの運動の行い方を知り、横・前・後ろ向きに転がったり、いろいろな部位で体を支えたりする運動に取り組んでいきます。

1つの運動を1時間だけ行って完結するのではなく、少ない時間でも毎時間繰り返し取り組むことで、自分の体の動かし方が分かってくるようになります。

感覚づくりの運動

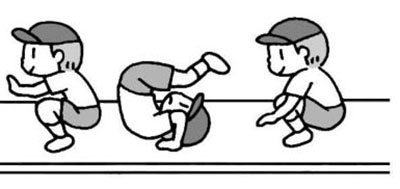

●ゆりかご→しゃがみ立ち

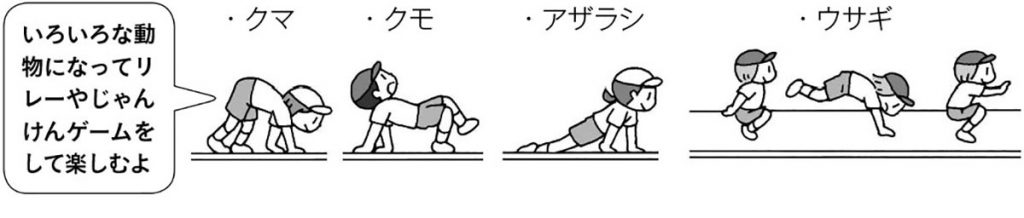

だるま転がり

カエルの足打ち

カエルの逆立ち

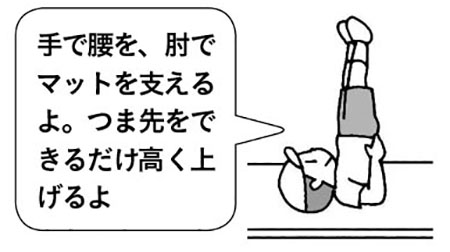

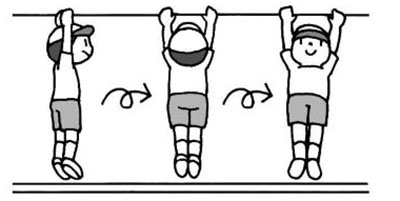

背支持倒立

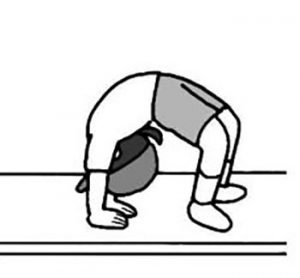

ブリッジ

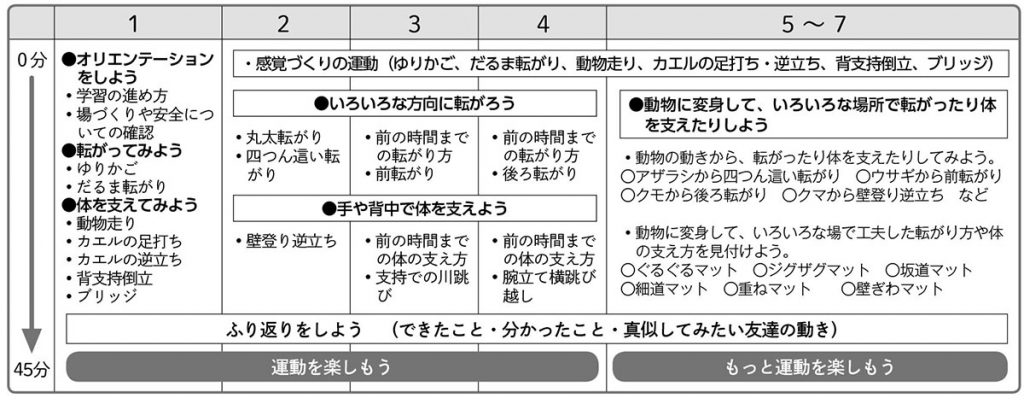

動物走り

いろいろな方向に転がろう

丸太転がり

四つん這い転がり

前転がり

後ろ転がり

手や背中で体を支えよう

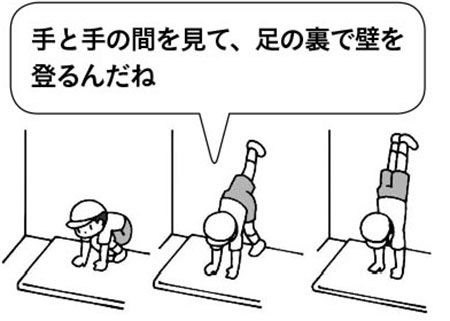

壁登り逆立ち

支持での川跳び

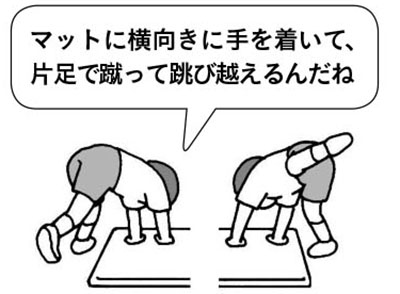

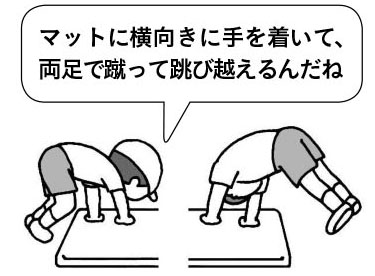

腕立て横跳び越し

転がることが苦手な子供は、ゆりかごや傾斜のある場で転がることに取り組むことで、体の動かし方が身に付くようになります。

また手で体を支えて移動することが苦手な子供は、手足の移動位置や目線の先にマークを置くなどすると、体の動かし方が身に付くようになります。

楽しむ② 動物に変身して、いろいろな場で工夫した転がり方や体の支え方を見付けよう

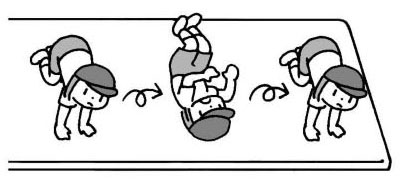

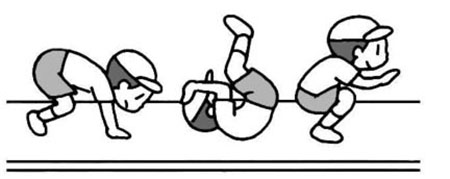

単元後半では、動物走りで取り組んだ動物に変身して、友達といろいろな場に冒険に出かけます。出かけた場で、どんな転がり方や体の支え方ができるかを考えながら、運動にチャレンジしていきます。動物の絵を提示したり、BGMを流したりすることで、動物が冒険するというイメージで、友達と楽しみながらいろいろな場を回ることができます。

4人ほどのグループでリーダーを交代しながら、リーダーの決めた動物に変身し、リーダーの動きのまねをしてもよいでしょう。

それぞれの場で、工夫した転がり方や体の支え方が見られた場合には、「この場では、こんな転がり方もできるんだね」などと学級全体に紹介し、「これ以外の転がり方もできるかな」と、さらに工夫した動きを引き出していきます。

マットや用具がずれた場合は直してから運動に取り組んだり、近くに人がいない状況を確認して運動をしたり、安全に気を付けて運動することも大切になります。

動物からの転がり、体の支え(例)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小一小二』2021年1月号より