小5体育「器械運動~跳び箱運動~」指導アイデア

執筆/滋賀県公立小学校教諭・山田寿樹

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、滋賀県公立小学校教頭・内藤康司

目次

授業づくりのポイント

跳び箱運動の楽しさは、「技に挑戦すること」です。ただし、苦手な子供にとっては失敗が続くと意欲が低下してしまうことがあるため、技の行い方を理解するとともに、自分の力に合った場で成功体験を重ねたり、仲間と励まし合ったりして意欲を高め、楽しみながら技に取り組めるようにすることが大切です。

単元前半は自分の力に合った場で技のポイントを確かめ、つまずきと解決ポイントを学級全体で共有し、「共有ボード」に記入していきます。

単元後半は、この共有ボードを使って仲間と技の出来栄えを確かめ、アドバイスをし合い、技を安定してできるようになることを目指していきます。仲間と技にチャレンジし、できる喜びを感じることで学びをさらに深めていきましょう。

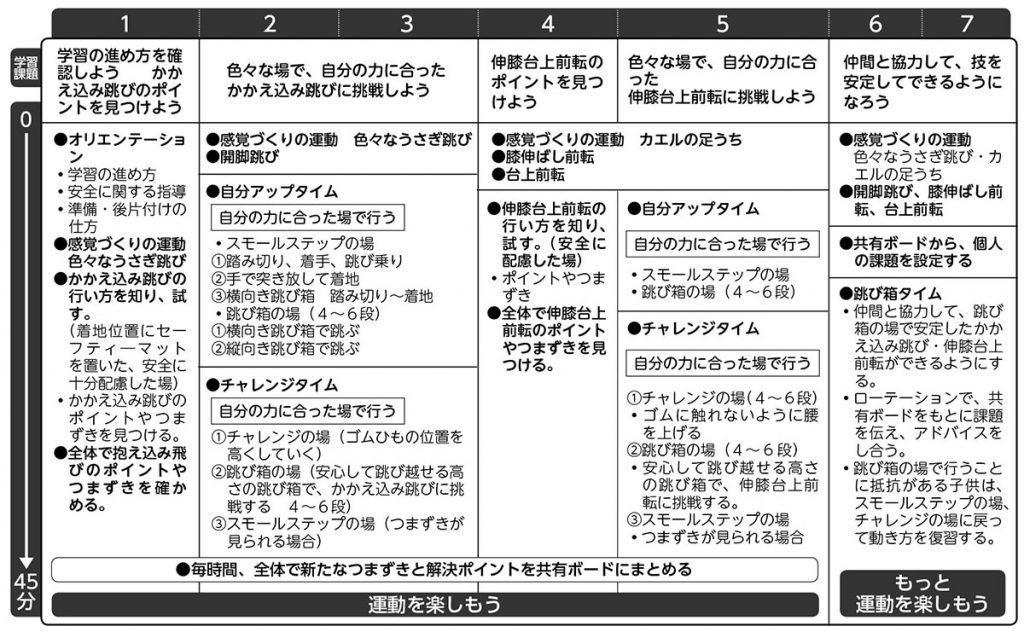

単元計画(例)

前半は、いろいろな場で自分の力に合った動き方を身に付けることを楽しみ、後半は、技を安定してできるようになることを楽しもう!

※回転系の頭はね跳びの技は、6年生で扱うものとして単元を計画しています。

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

楽しむ① 技のポイントを見付け、いいろいろな場で自分の力に合った動き方を身に付けよう

単元を通して、授業の始めには下の絵のように感覚づくりの運動を行い、技につながる動きや感覚を身に付けます。「自分アップタイム」では、下の「つまずき例」に示す動きを克服できるように、自分の課題に合った学習の場(スモールステップの場)で運動に取り組み、「チャレンジタイム」では、ゴムひもを張った場(チャレンジの場)で、技のポイントを確かめ、「かかえ込み跳び」や「伸膝台上前転」の動きに近付けるようにしていきます。

技の完成に近付いている子供は、安心して跳び越せる高さの跳び箱で、かかえ込み跳びや伸膝台上前転に挑戦できるようにするとよいでしょう。

出てきた「つまずき」や技のポイントは、ボードを使って学級全体で共有できるようにしましょう。

感覚づくりの運動

※安心して跳び越せる高さの跳び箱で、中学年で学習した開脚跳びや台上前転に取り組めるようにもしていきましょう。

うさぎ跳び

〈いろいろなうさぎ跳び(例)〉

①連続で跳ぶ。

②距離を決めてラインを跳び越す。

③高さのある場所に跳び乗る

カエルの足うち

腕で上体を支持し、足をたたく。たたく回数を増やす。

膝伸ばし前転

技のポイントとつまずき

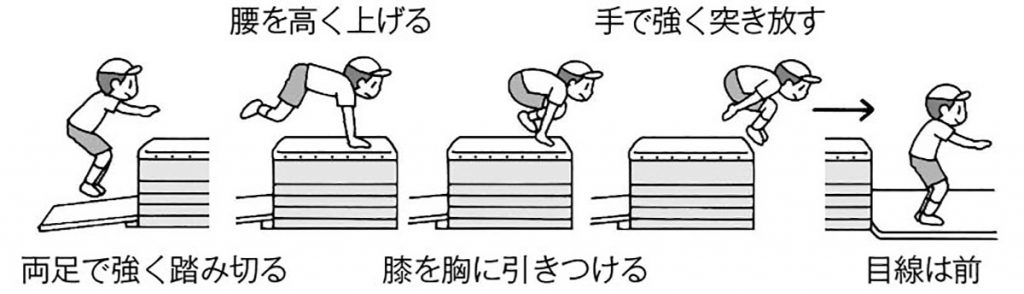

かかえ込み跳び

踏み切りから着地まで、両足を閉じたままで跳び越す技です。

主なつまずき例

・足が跳び箱に引っかかる。

・うまく着地ができない。など

かかえ込み跳び

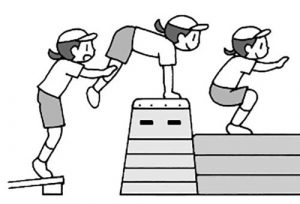

スモールステップの場①~③

①助走から両足で踏み切り、奥に着手して、台上に乗ったら手を離し、立ち上がって跳び降ります。着地まで足を開かないように意識するようにします

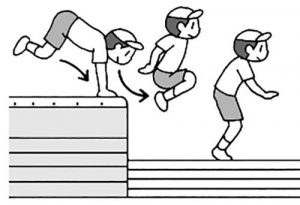

②跳び箱の上に乗り、奥に手をついてうさぎ跳びの要領で跳び下ります。奥にセーフティーマットを置き、着地点の高さを上げることで足が引っかかって落ちる不安を軽減させることができます。

③横向きにした跳び箱で、着地点のマットを重ねて不安を和らげ、徐々にマットの高さを低くします。着手したまま足を抜く「足抜き跳び」にならないよう注意しましょう

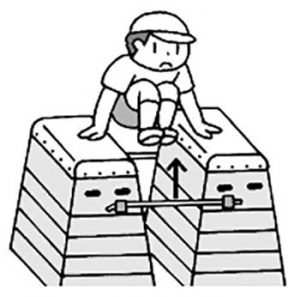

チャレンジの場

2台の跳び箱の間の空間にゴムを張り、跳び越すようにします。ゴムなので苦手な子供も安心して取り組めます。ゴムを張る位置を徐々に高くすることにチャレンジできるようにしましょう。跳び箱の間隔は、足が着けるように間を開けておきましょう。

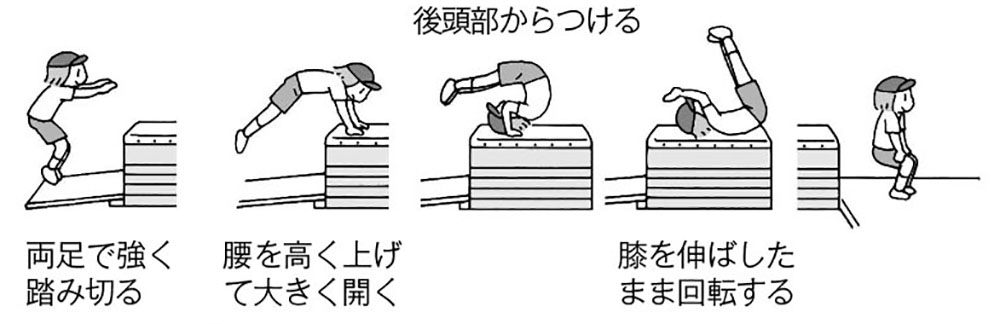

伸縮台前転

主なつまずき例

・腰が上がらない

・台上でスムーズに回れない。など

伸縮台上前転

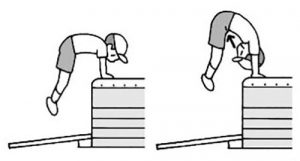

スモールステップの場①、②

①着手したまま、高く腰を上げるようにジャンプし、へそを見るように頭を入れて、跳び箱に頭は着けないで回ります。

安全に配慮した場

②両脇にマットを敷くことで不安を和らげ、安心して取り組めるようにします。

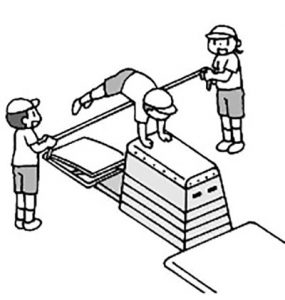

チャレンジの場

踏み切り板と跳び箱の間にゴムを張り、足がゴムに触れないようにし、腰を開いて膝を伸ばして跳ぶことにチャレンジできるようにします。ゴムの持ち方等、事前の安全指導を丁寧に行いましょう。

楽しむ② 仲間と協力して、技を安定してできるようになろう

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2020年12月号より