小4道徳「どっちがいいか」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・島藤和也

監修/前・埼玉県公立小学校校長・藤澤由起夫、文部科学省教科調査官・浅見哲也

使用教材:「どっちがいい」(光文書院)

目次

授業を展開するにあたり

児童は、学校や学級のきまり、約束について、自分たちで決めたものや、他者に迷惑がかかってしまうことが明確なものに関しては守ろうとする意識が高いのです。「どうして廊下を走ってはいけないというきまりがあるのか」と問えば、「だれかにぶつかったら危ないから」と返ってきます。

しかし、そのように返答できた子供でも、きまりの意義を理解していると言えません。ただ、「きまりを破るとだれかに迷惑をかける」というのは、きまりの性質であって、意義ではありません。きまりはみんなが安全にかつ安心して生活できるようにするためにあります。

「破ったらみんなが迷惑」「守るとみんなが気持ちよい」この捉え方の違いは、約束やきまりをしっかりと守ろうとする意欲や態度に大きく関わっていると考えました。特に、これからの変化の激しい社会の中で新しいルールを構築していかなければならない児童にとっては、「守るとみんなが気持ちよい」という考え方は大変重要であると思います。

そこで、今回の授業では、村という集団を俯瞰的に見ることを通して、きまりを破ることによる個人が周囲に及ぼす影響ではなく、一人ひとりが集団を意識することによる社会への影響に重点を置いて考えさせることにしました。

展開の概略

1 教材「どっちがいいか」を読んで考える

①ルールなしとルールあり、それぞれにどんな問題があるのか考え、きまりがあることのよさに気付くと共に、たくさんあるきまりに煩わしさを感じて守れなくなる人間の心にも目を向けられるようにする。

②あさひ村の人々が問題を解決するためにどのような話合いをしたのか考え、きまりの意義についての考えを深める。

2 課題について考える

③ルールの意義について、話し合ったことを基に、自分の言葉でワークシートにまとめる。

④今日の授業で考えたことを、今までの自分の経験や考えをふり返りながら書き、きまりを守ることへの思いを高められるようにする。

「ルールは何のためにあるのか」という児童には一見簡単と思われる課題で、いかに新たな学びを得られるようにするかがポイントになります。②は、少人数での話合いを取り入れ、少人数の話合いを「地区会議」、全体での話合いを「村会議」として十分に時間を確保し、じっくりと話し合わせます。

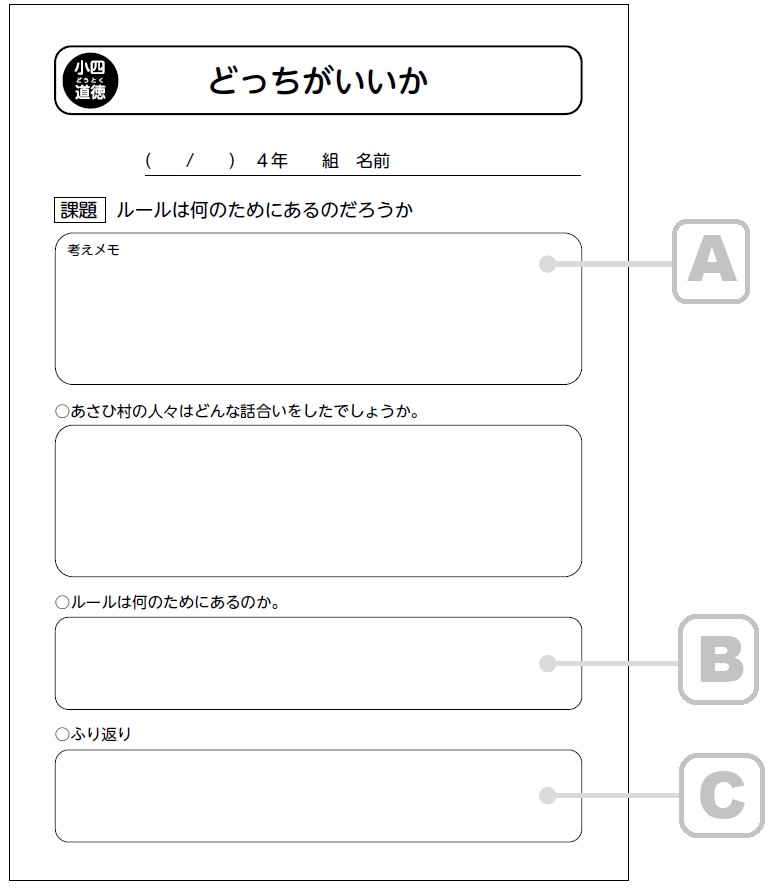

▼ワークシート

A:自分の考えを整理したり、共感した友達の考えをメモしたりする「考えメモ」の枠。ワークシートを使うときはノートを併用せずに学習できるように設ける。板書を写すだけにならないように注意。

B:課題に対する自分なりの答えを書く。絵や図などを用いて、具体的なイメージを表してもよい。

C:今日の授業で考えたことを、今までの自分の経験や考えもふり返りながら書く。

▼終末の説話原稿

今日みなさんとルールについて学習するために、私もこのお話(「どっちがいいか」)を読んできました。そのとき、私の頭に浮かんだのがこれです。(写真掲示)なんだか分かりますか。そうです。駅のホームで電車を待つ様子ですね。どうしてこのように列をつくって並んで待っているのでしょうか。

そうですね。みんなが気持ちよく安全に乗ることができるようにするためです。その他にも電車に乗るときにはさまざまなルールがありますね。(時間に応じて児童に問う)調べて分かったのですが、東京都にある駅の中には1日に70万人以上の人が利用する駅もあるそうです。

それだけたくさんの人が毎日トラブルなく利用できるのは、きっと今日みなさんが考えてくれた「(児童から出た言葉を使う)」ということを乗客みんなが思っているからなのでしょうね。私も混んでいる電車に乗るのは大変だけれど、こうした(板書を指す)人々の思いがあるのだと考えると、気持ちよく通勤できそうです。