小6算数「比例と反比例」指導アイデア《紙の重さを比例を使って求めよう》

執筆/東京都公立小学校教諭・内藤信

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 8/15

ねらい

日常生活や算数の学習などの比例が活用できる場面において、比例の関係を生かして問題解決する。

評価規準

比例の関係に着目するよさに気付き、比例の関係を活用した問題解決の方法を考え式や表を用いて説明することができる。

問題

300枚の紙を用意しよう。

実際の紙だと…B5用紙 1枚当たり重さ約3.2g 10枚で32g

学年だよりを印刷するために紙を300枚用意したいのですが、1枚ずつ数えないとだめかな?

重さを量ればわかる。

1枚の重さがわかれば、300枚分がわかる。

1枚だと軽すぎるかもしれないから10枚の重さも量る。

どうしてそれでわかるのですか?

重さは枚数に比例しているからです。

300枚の重さを求めて、その重さ分を用意すればいい。

本時の学習のねらい

比例していることを使って300枚分の重さをもとめよう。

見通し

知りたい情報は何ですか? それを使って何をしますか?

1枚の重さが知りたいけれど、軽すぎてわからないかも。

10枚の重さが知りたい。

1枚の重さを求めて計算して求めます。

表に表して何倍かを矢印でかいて考えます。

この紙は10枚で32gです。

(実物を量ってみせるとよい)

自力解決

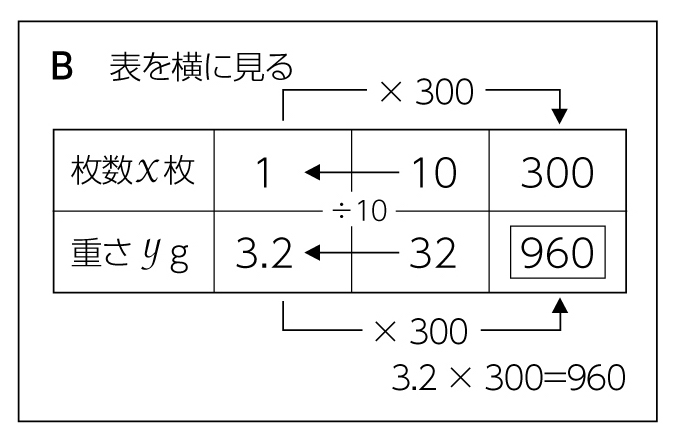

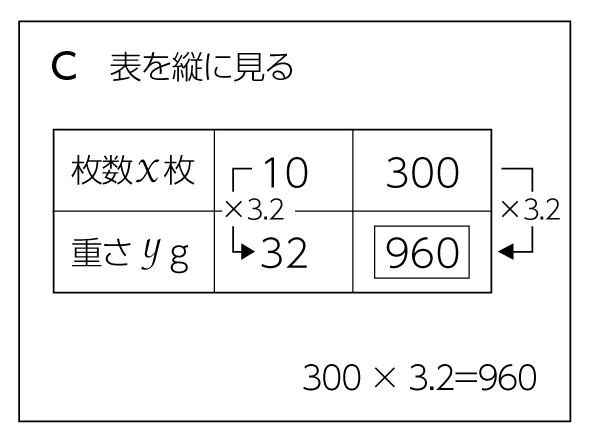

1枚分の重さが32÷10=3.2で3.2g

300枚分だから 3.2×300=960

300枚で960g

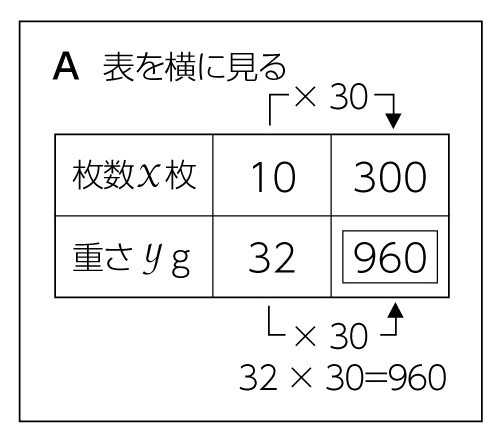

300÷10=30 300枚は10枚の30倍

比例なので枚数が30倍だと重さも30倍

だから3.2×30=960 300枚で960g

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2020年11月号より