学級活動(1)子どもが自信をもって司会をこなせるようになるポイント

子供たちが学級会の回数を重ねれば、果たして上手に話合いができているといえるでしょうか。子供たちに話合いや司会の技術の力をつけさせたければ、「ここを意識して話合いをしなさい」と目的やテーマを与えることが必要です。子供たちが自信を持って役割を果たせるよう、司会や提案者の役割について考えていきましょう。

執筆/福岡県公立小学校教諭・大嶌裕也

目次

司会の役割① 意見を引き出して次につなぐ

多様な意見を引き出す

子供たちの意見を一覧表にまとめて手元に置いておくことで、発言者の確認や意見の引き出しに役立ちます。

次につなぐ

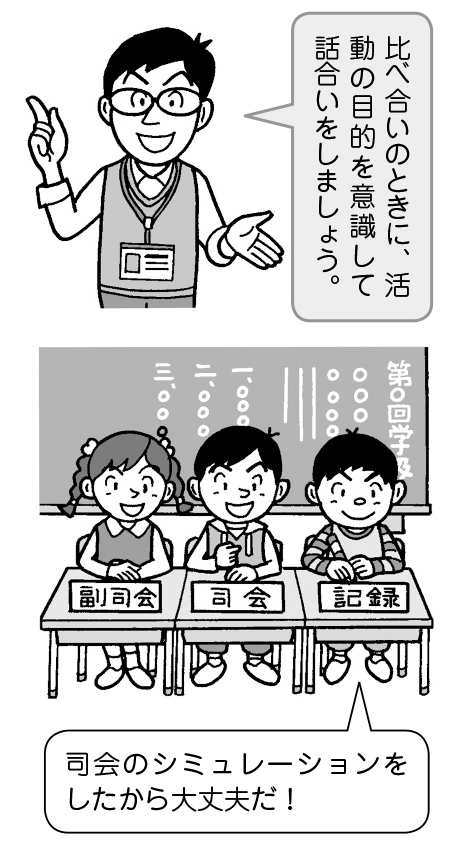

意見が出そろったら、比べ合いを行います。ここで、「どの意見に賛成ですか?」と聞いても、また賛成か反対かの意見を出し合うことになり、話合いが振り出しに戻ることもありえます。次につなぐためにも、「出た意見の中で、より活動の目的に合うのは、どれですか?」と問いかけたり、理由がなければ、「なぜ、そう考えたのですか?」と尋ねたりできるよう指導しましょう。

司会の役割② 効率のよい進行

効率のよい進行を行うためには、場面に応じた対応のポイントがあります。また、意見を整理、分類していく力も必要です。

対応ポイント

司会の子供たちに、こんなときにはこうするとよいということを事前に教えておくことで、効率のよい進行につながります。

1.話題がそれたときの対応

例)「今は、○○について話し合っているので、○○については、後で話をします」

2.意見が行き詰まったときの対応

(例)「周りの人と○○について2分間話し合って、考えをまとめてください」

(例)「提案者は○○の思いを持っています。みなさん、もう一度話合いの目的を確認して考えてみてください」

3.折り合いがつかないときの対応

(例)「意見が分かれていて、なかなか決められません。まとめられる意見はないですか?」

短冊を使って意見を整理、分類する

似た意見を1つにしたり、意見をいくつかに分類したりすることも司会の役割です。フロアの子供たちから、整理、分類の意見が出ることもあります。事前に子供たちの意見を短冊に書いておけば、整理や分類もしやすくなります。