コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性~予測困難な時代に生きる子どもたちに必要な力とは~第1回

コロナ時代に、特別活動がどのように立ち向かっていくか。コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性のヒントを、「第16回夏季学級づくりワークショップ 希望の会熊本ミーティング」のパネルディスカッションから、4回に分けてダイジェストでお届けします。

第16回 夏季学級づくりワークショップ 希望の会熊本ミーティング(2021年8月8日オンライン、リアル参加併用)より

主催 熊本県小学校教育研究会 特別活動部会 特別活動「希望の会」

パネリスト/

杉田 洋・國學院大學教授

脇田哲郎・福岡教育大学教職大学院教授

平野 修・熊本市立帯山西小学校校長(ファシリテータ)

目次

特別活動は、コロナ禍でプラスがマイナスを上回った!

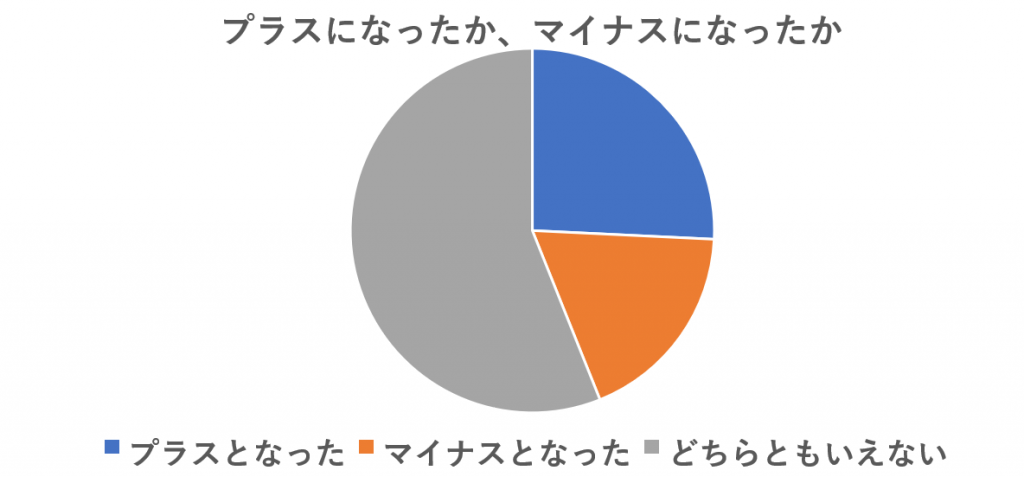

コロナ禍は特別活動を進めていくうえで、プラスだったか、マイナスだったか。

参加者にアンケート調査をし、まずはその結果について紹介します。

●プラスとなった 17

●マイナスとなった 12

●どちらともいえない 37

平野 私はコロナ禍では、特別活動を推進する上では「マイナスになった」という先生の回答が多いと思っていたのですが、「プラスになった」という先生のほうが多いのは意外でした。この結果をどういうふうに捉えられますか。

杉田 今の段階では、メリットもデメリットもあるんですよね。災害は地域限定ではありますが、災害時と同じような状況があり、10年経って振り返ってみて分かるようなことだと思います。今後のことなのでしょう。

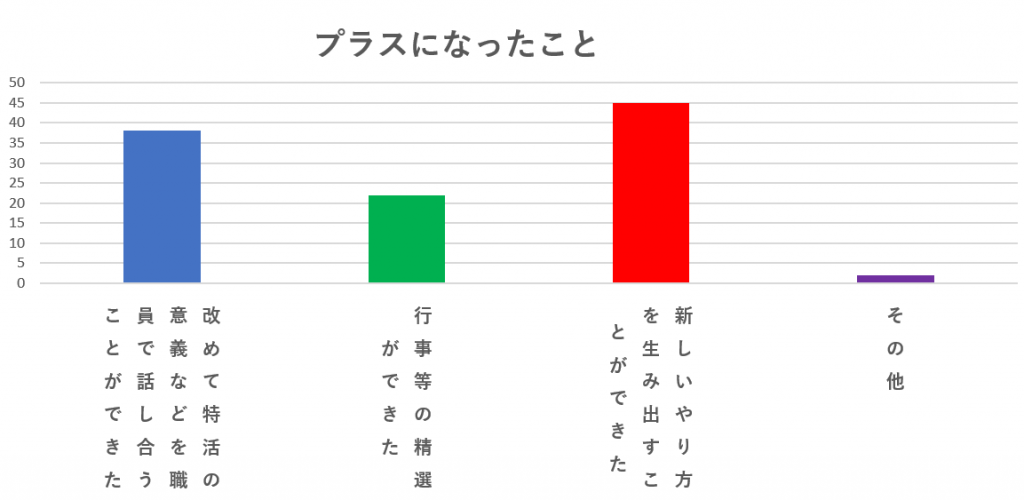

●改めて特別活動の意義などを職員で話し合うことができた 38

●行事等の精選ができた 22

●新しいやり方を生み出すことができた 45

●その他 2

平野 「プラスとなったことは、どのようなことですか」という回答の中で一番多かったのが「新しいやり方を生み出すことができた」という項目です。新しいやり方を生み出すことができたということは、果たしてプラスなのかマイナスなのかがちょっと疑問になります。なぜなら、例えば、ICTを使うといったことで本来の特別活動の教育的目的やあるべき姿といったものが見失われないかと思うのです。脇田先生、そのあたりはどうですか。

脇田 特別活動を実践している人は、いろいろな状況があるにせよ、「やらない」という選択肢ではなく、「やるよ」と言って取り組んだのではないかと思います。いろいろ理由を付けてやらないところは、コロナ禍ではなくてもやらないのではないかと思います。

子供のことを考えて、何か楽しい学級集会や係活動は、密にならないようにという配慮はされているし、授業のなかでもコロナ感染予防の配慮はされています。

私の教えている院生は係活動の研究をしているのですが、その小学校の子供たちが、タブレットでアンケートを始めました。「楽しいですか」「何をやりたいですか」など。係ではやっているのが、クロームノートを使った「アンケートごっこ」なのです。新聞に載せたり、今度はこんなのをやりますということを掲示板に書いたり、そんなことをやりだしています。子供ってすごいですよね。このような環境があるということを伝えれば、それを何とか乗り越えていきます。そういう子供たちを育てていくことが、大事なのではないでしょうか。

平野 「プラスとなったことは、どのようなことですか」という質問で、「行事等の精選ができた」と「新しいやり方を生み出すことができた」というのを合わせると、7割近くの人がそう答えています。本校においてもそうですが、確かに行事の精選ができましたし、ICTを活用することで、人と人が集まらなくても行事はできることが分かりました。

これから先、行事などを実施する際、その準備に先生が時間を取られず、保護者を学校に呼ばなくてもオンラインで生配信すればそれでいいという時代にならないかなと危惧するところがあります。

特別活動の特質を考えたときに、楽をして、あまり手間をかけずに形だけはできることが分かることによって、直接的な体験や集団活動が必要ないのではないかという発想にならないかという心配があるんですけど、杉田先生、そのへんをどうお考えですか。

危惧するのは、集団活動より自治的活動がなくなること

杉田 集団活動がいらなくなれば、恐らく学校がいらなくなるので、ネット配信でよいということになるので、それはないと思います。人の中で人が人になっていくというのは、世界共通のことだと思います。そういう点ではあまり心配していません。学校行事がなくなるという心配はしていないのです。なぜならば入学式、卒業式はやめるはずがないと思うからです。

心配しているのは、むしろ特別活動のコアである自治的活動ですね。これは学校という社会を子供たちがつくるという前提がないとなくなってしまうので。

例えば、働き方改革やGIGAスクール構想によって、学校の教育活動をスリムにしようという流れが出てきています。あるいは、役割分割しようとしています。なぜ、海外に学級経営と言う考え方がなじまないかというと、担任という仕事がないからです。生徒指導はこの先生、教育相談はあの先生と、分業しているから。日本にしか学級経営という考え方はありません。協働的に子供たちを育てる、チームで子供たちを育てるという考え方もそうです。合理的に労働時間、勤務内容の厳選などを海外では行って、非常にスリムになっています。サラリーマンふうの塾を交替でやっているイメージです。こうなると、根底から変わってしまいます。そうなっていくことを一番危惧しているのです。

平野 文部科学省が言っている小学校での教科担任制、熊本の中学校では担任制をやめるという動きもあります。そうなったときに、特別活動はどうなっていくんでしょうか。脇田先生、いかがでしょうか。

脇田 学校行事が始まったのは明治時代の頃で、その当時の先生方は、目の前の子供たちが歌を歌ったり、劇をしたりして楽しむ活動、運動することを競う活動、そういう行事をつくって、子供が楽しみ、心豊かに育ってほしいという思いがあったのです。杉田先生の話ではないけど、子供がいる限り、特別活動はなくならないのではないかと思います。少なくとも学校の先生になった人は、子供たちが学校生活を楽しく送ってほしいとか、豊かな学校生活を送ってほしいと思っておられるでしょうし、学校は塾ではありませんから、勉強だけをしておけばいいというふうにはなりません。

福岡のあるラーメン店では、「おいしいよね」といって横を向いても誰も返事をしてくれないお店があります。それは衝立で仕切られているからです。学級はそれではだめで、「おいしいよね」と言えば、「そうだよね」と言ってくれるような学級をつくっていきたいわけです。目の前の子供たちをどうつないでいくかというのが学校の先生の仕事だと思います。

特別活動の重要性を理解してどう活性化していくか、子供をどうしたいのか。その先生の思いで違うと思います。そこに友達がいるから協働的な学びができるわけです。一人でいくらやっても「この学びはどう思う?」と確かめるために友達が必要だし、確かめ合うためには人間関係がよくないと始まりません。そのあたりが、特別活動を活性化するかどうかの境目になるのではないでしょうか。