アフターコロナ時代の学校教育の姿:中央教育審議会答申を読み解く

2021年に入っても新型コロナウイルスの猛威は収まらず、新年度もコロナ下での学校経営が続く見通しとなりました。2021年度の学校経営はどうあるべきか。アフターコロナ時代のめざすべき教育の姿とはどのようなものか。1月に取りまとめられた中央教育審議会の答申と併せて、考えます。

目次

新答申が提唱する「予測困難な時代」の学校教育とは

全世界の人々が新型コロナウイルスの脅威にさらされた2020年。その影響は日本の学校現場にも及び、長いところではおよそ3か月にわたった休校措置、「学校の新しい生活様式」のもとでの学校経営、GIGAスクール構想の前倒しなど、さまざまな対応に追われることとなりました。

日本でも2月中旬より医療従事者を優先にワクチンの接種が始まりましたが、これが国民の大半にまで行き渡るには相当の時間がかかる見通しで、残念ながら新しく迎える新年度も「ウィズコロナ」の状態が続くことになります。

コロナ下の学校経営という意味では、2020年度に得られた知見を生かし、改善を図りながら進めていくことになりますが、学校管理職としては、当面のコロナ対応だけでなく、アフターコロナ時代の学校経営、2030年の社会を意識した学校教育の在り方も考えていく必要があります。その指針となるのが、1月26日に中央教育審議会がとりまとめた答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現〜」です。

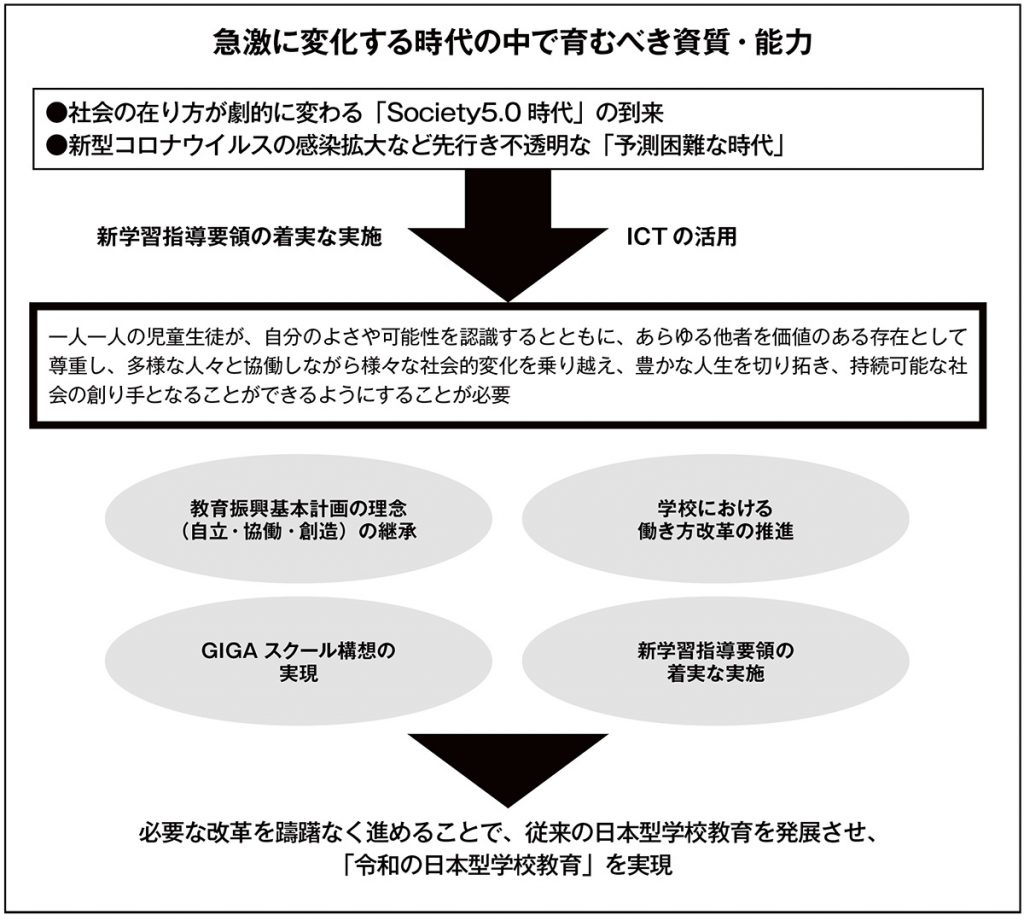

2019年4月に柴山昌彦文部科学大臣(当時)が「新しい時代の初等中等教育の在り方について」を諮問して以降、約1年9か月にわたって議論を重ね、その間に起きたコロナ禍による社会状況の変化などにも鑑みながら出された今回の答申。まず総論では、社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0時代」の到来と、新型コロナウイルスの感染拡大など先行き不透明な「予測困難な時代」においては、一人一人の児童生徒が多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要であると指摘。そのうえで、これまでの日本型教育の成り立ちや成果を踏まえつつ、「教育振興基本計画の理念(自立・協働・創造)の継承」「学校における働き方改革の推進」「GIGAスクール構想の実現」「新学習指導要領の着実な実施」といった必要な改革を進めることで、従来の日本型学校教育を発展させ、「令和の日本型学校教育」を実現することを提言しています。

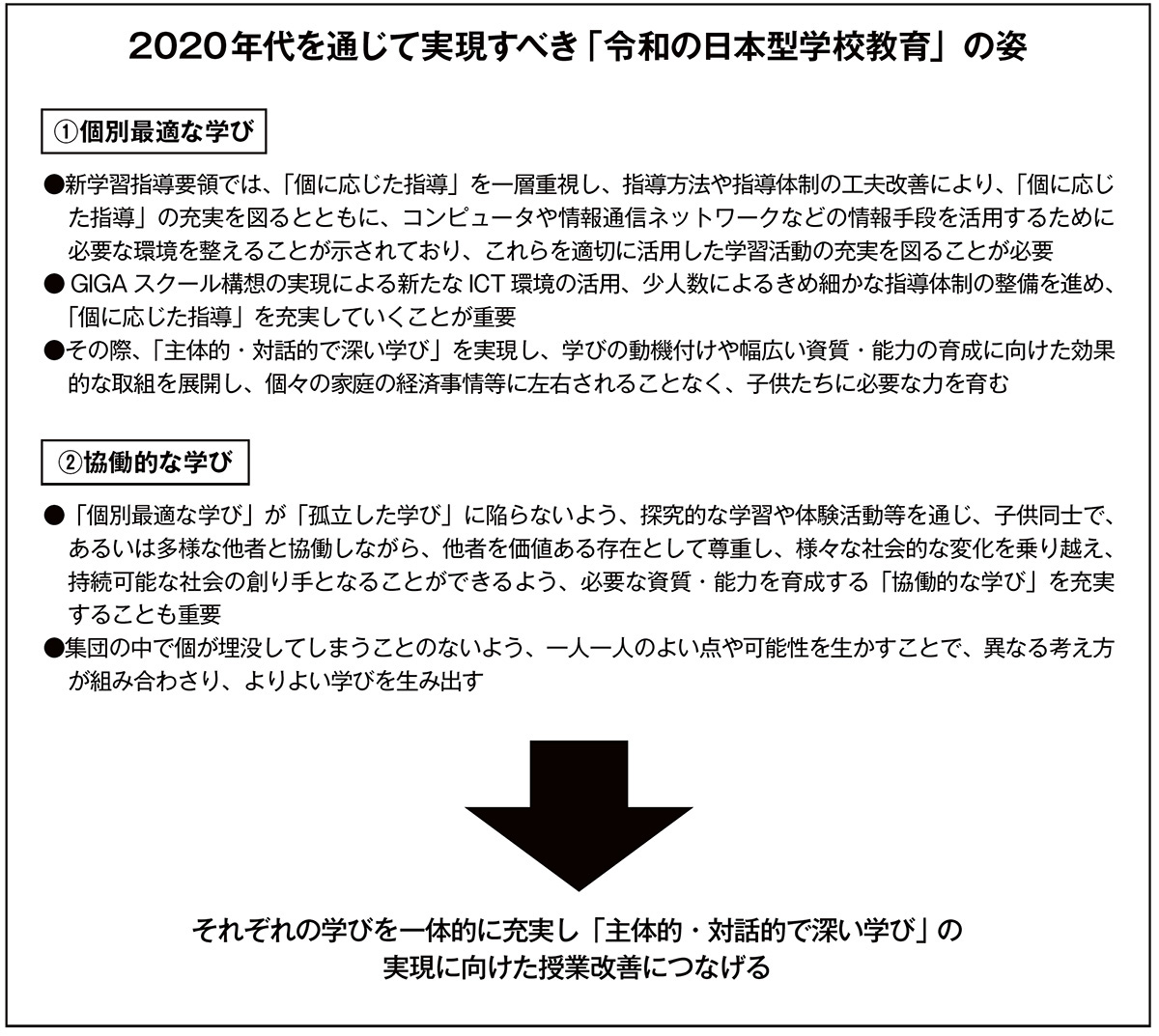

キーワードは「個別最適な学び」と「協働的な学び」

その「令和の日本型学校教育」の中心的な概念として掲げられているのが「個別最適な学び」と「協働的な学び」という2つのキーワードです。このうち「個別最適な学び」は、「個に応じた指導」(指導の個別化と学習の個性化)を学習者の視点から整理した概念。ICT環境の活用や、少人数によるきめ細かな指導体制の整備により「個に応じた指導」を充実していくことが重要であるとし、その際には「主体的・対話的で深い学び」を実現し、学びの動機付けや幅広い資質・能力の育成に向けた効果的な取り組みを展開することで、個々の家庭の経済事情等に左右されることなく、子どもたちに必要な力を育むこと、としました。

また、この「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう、探究的な学習や体験活動等を通じて子ども同士で、あるいは多様な他者と協働しながら必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要であるとし、「個別最適な学び」と「協働的な学び」それぞれの学びを一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる必要があるとしています。