朝の会・帰りの会を充実させる指導アイデア

忙しい時期はついつい、朝の会・帰りの会が疎かになっていませんか? 子どもたちの1日の始まりをスムーズにしたり、学級への帰属意識を高めたりするためにも、朝の会・帰りの会は大切です。ゲームやクイズ、スピーチなどで楽しみながらクラスづくりができる指導案をご紹介します。

目次

今こそ、朝の会・帰りの会の充実を!

新学習指導要領に関わる新しい取り組みや教育内容が増えてきたことで、子どもたちも教師も、時間的な余裕をもてなくなってきてはいませんか。授業時間を生み出すために、本来大切な生活時間の一つである朝の会や帰りの会の時間を確保しづらくなっているのではないでしょうか。

朝の会・帰りの会は、学級づくりに重要な働きをします。一日の学習や学級生活への動機づけをしたり、人間関係を深めたり、自己を振り返ったりと、子どもたちが笑顔で生活していくために欠かすことのできない活動を保障する時間なのです。

忙しい時期だからこそ、朝の会・帰りの会が充実するように心がけてください。

朝の会・帰りの会 指導のポイント

1.子どもたちの出番を多くする

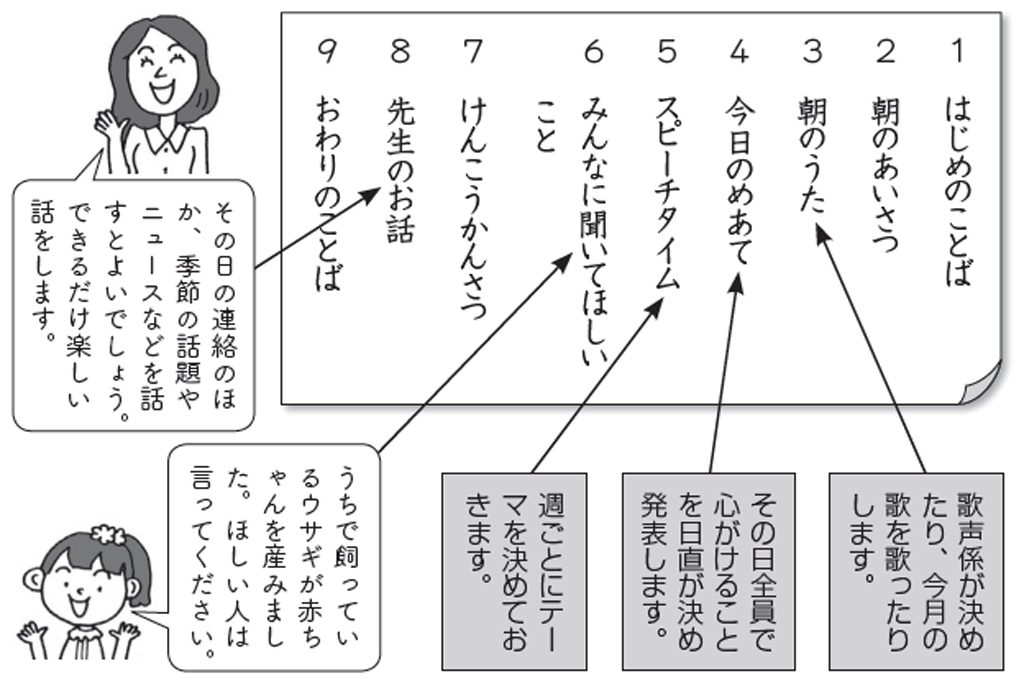

教師主導で進めず、歌の伴奏や、めあての発表など、子どもに任せられることは任せましょう。表現の機会を多く設定することで、学習時間とは違った一人ひとりの個性を発揮することができます。ただし、健康観察などは教師自身がきちんと行ってください。

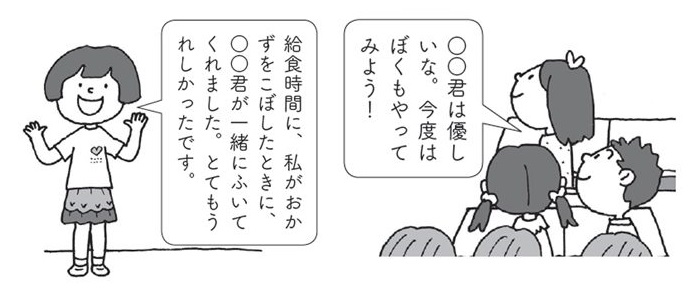

2.認め合える場をつくる

プログラムの中に、うれしかったことや助かったことなど、認め合える内容を入れましょう。

3.プログラムのショートバージョンも用意

時間に余裕のないときでも、朝の会や帰りの会は必ず行いましょう。その際、プログラムを省略した「ショートバージョン」をつくっておくと便利です。

4.決めた時間内に終わる

特に帰りの会は、長時間になると子どもたちは早く帰りたくなり、帰りの会を嫌うようになります。○分以内で必ず終わる、と決めておくとよいでしょう。

5.先生の話にもひと工夫を

プログラムに必要な「先生のお話」。行事や学習予定の伝達や、生活態度についての注意ばかりにならないよう、おすすめの本や季節の植物や催事の紹介、自分の小学生時代のエピソードなど、工夫してみましょう。

6.司会の経験を積ませる

注目されながら、会を進行することは、普段なかなか経験できません。司会の子には、大きな声でしっかり進められるよう、見本を見せるなどして支援しましょう。必要に応じ、「司会用台本(マニュアル)」を渡しておくこともよいでしょう。

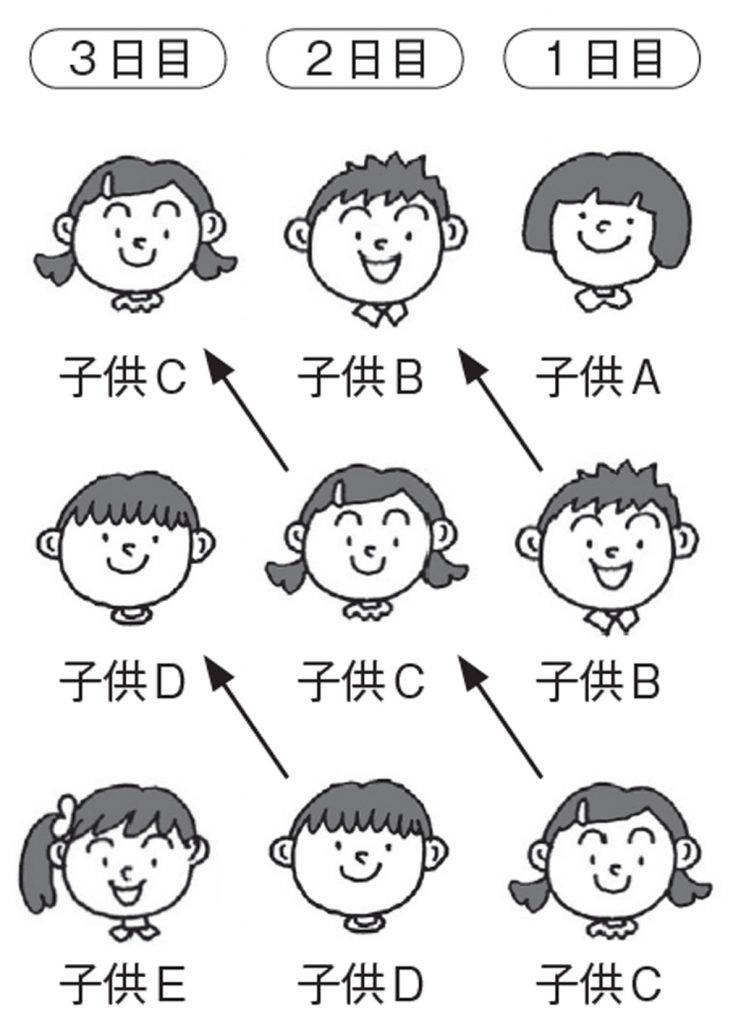

・低学年におすすめのトコロテン式輪番

次の図のように司会を交替することで、3日連続の司会が経験できます。日ごとに人前で話すことに慣れていきます

7.仲間意識を高める

朝の会・帰りの会は「学級生活をともに送る仲間」という意識を高めるのに有効です。声を出して学級目標を唱えたり、学級の歌を歌ったりするなどして、全員の気持ちを一つにしましょう。

朝の会 ~一日のスタートをさわやかに~

「よし、今日もこのクラスで一日頑張ろう」「友達と仲良く過ごそう」と、子どもたちの心にエンジンをかける時間が、朝の会です。他にはないクラスだけの朝の会を工夫しましょう。

■一日の生活の見通しをもたせる

朝の会は学級生活のスタートダッシュを生み出す時間です。一日の学習や行事などの確認をし、どんなめあてで活動すればよいかを全員で考えることで、見通しをもった一日の生活をスタートできます。

■生活意欲を高める

「がんばろう」と思える朝の会の時間が、子どもたちを、生活にも学習にも意欲をもって取り組めるように育ててくれるはずです。

■朝の会定番~スピーチタイムの工夫~

朝の会の定番メニューといえば「スピーチタイム」や「1分間スピーチ」。1分間話すことで付く力もあれば、時間にこだわらず自分の思いを自由に話すことで付く力もあります。学級の子どもたちの実態に合わせて工夫しましょう。

何のためにスピーチするの?

・表現力が身に付く

・人前で話すことに抵抗がなくなる

・聞き手を意識した話ができるようになる

・話の要点を聞き取る力が付く

・お互いの理解が深まり、共通の話題が増える

多くの人から注目される中、みんなに聞こえる声で話をする経験はとても大切です。次のポイントを参考にして、子どもたちが楽しめるスピーチタイムにしましょう。

・話す順番を決めておく

・話題(テーマ)は前もって決めておく

・聞き手は静かに集中して聞く

・話のはじめと終わりに拍手をする

・話し終わったら簡単な質問タイムをとる