小4社会「ごみの処理と利用」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・堀祥子

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

ごみを処理する事業について、処理の仕組みや再利用、県内外の人々の協力などに着目して、事業の様子を調べ、その事業が果たす役割を考え表現することを通して、衛生的な処理や資源の有効利用ができるように進められていることや、生活環境の維持と向上に役立っていることを理解できるようにするとともに、学習したことを基にごみの減量など自分たちに協力できることを考える態度を養う。

学習の流れ(10時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○ごみ調べの結果やグラフを基に、ごみの量の変化に着目し、その原因を話し合い、学習問題をつくる。

○学習問題に対する予想図を考え、学習計画について話し合う。

<学習問題>

わたしたちのくらしから出たごみは、どこで、どのように処理されるのだろうか。

追究する(5時間)

○ごみ置き場の様子を見学し、ごみの出し方や収集の様子について調べる。

○環境センターを見学し、燃やすごみと燃えないごみの処理のしかたや再利用について調べる。

○見学したことを図に整理し、学習をふり返ったり見直したりする。

○過去から現在までのごみの処理のしかたを調べる。

まとめる(3時間)

○ごみを処理する仕組みや協力について関係図にまとめる。

○社会に見られる課題を把握し、ごみを減らす取組を調べる。

○調べた取組を、社会が行っている取組と自分たちができる取組に分類し、地域社会の一員として、自分ができることについて考える。

問題をつくる (1/10時間)

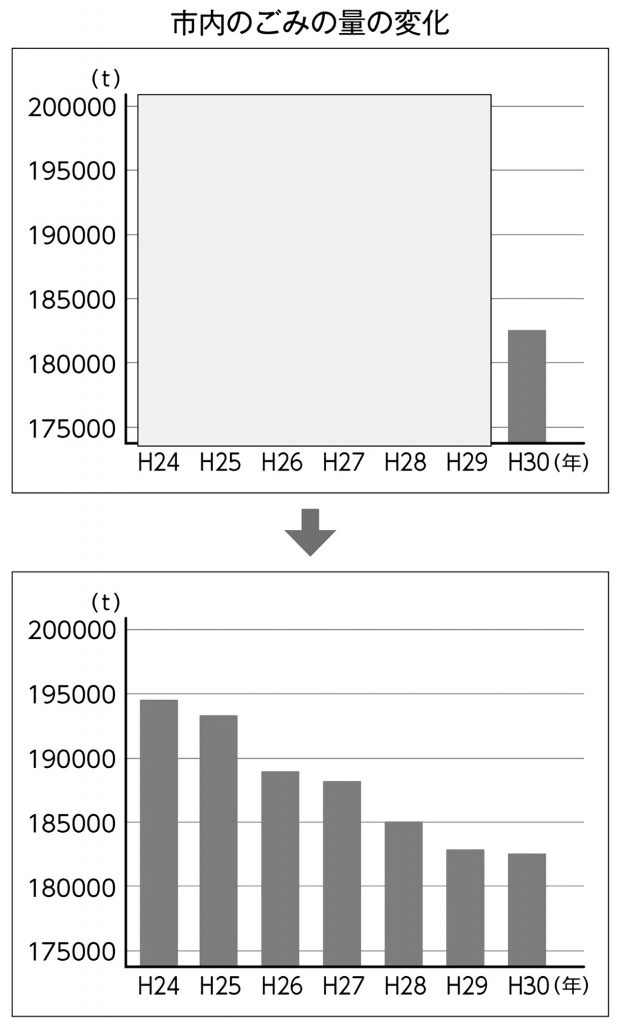

家で出されているごみの種類や量、川口市で出されるごみの量のグラフを読み取ることで、問題意識を高め、学習問題をつくる。

導入の工夫

川口市で出されるごみの量のグラフを読み取ることで、ごみの量が減っていることに気付かせ、ごみの処理について関心を高められるようにします。

第1時

上のグラフを見て、分かることはなんですか?

平成30年は約18万tもごみが出ています。

ひとり当たり、1日に800g以上出していました。

1週間ごみ調べをした結果から、僕たちは毎日たくさんのごみを出していたよね。

ごみの量は年々減っているのかな?

では、下のグラフはどうですか。

だんだんごみの量は減ってきています。

でも、なぜ数が減っているのかな?

水道の学習と同じで、どこかで、何かしているのだと思います。

学習問題

わたしたちのくらしから出たごみは、どこで、どのように処理されるのだろうか。

まとめる(10/10時間)

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2020年6月号より