コロナ下での音楽授業ひとひねり

コロナ下での学校の新しい生活様式では、一体どんな音楽の授業をしたらいいのだろうという不安の声を多く聞きました。できないことに目を向けていけば不安が大きくなるばかりですが、こんな状況だからこそ、充実させていくことができる活動もあります。

既存の学習活動にとらわれることなく、その活動を通して「何を学ぶのか」「どんな力が育つのか」を考えていくことで、感染症対策をしながらできる学習活動が見えてきます。

監修/文部科学省教科調査官・志民一成

目次

感染防止を工夫した歌・器楽演奏

執筆/京都教育大学附属桃山小学校教諭・髙橋詩穂

音楽室で授業を行うために

学校医さんの助言をいただきながら学校独自のガイドラインを作成。入室前後に手洗いを。定期的に、子供が座るカホン(打楽器としても使える椅子)や、ドアノブなど共用する部分の消毒を実施。

歌唱や器楽の学習でのコロナ対策

歌唱はマスクをしながら、リコーダーなどは時間の制限を設け、会話は控えるよう指導し、フェースシールドなどの活用も。リコーダーの水抜きはハンカチなどを当てます。グループで活動を行う場合は、他の教室なども合わせて使ったり、体育館で授業を行ったりして、広く間隔を取ります。家庭学習とも連動して演奏に取り組む時間の確保を。共用の楽器を使用した後には手洗いを。

歌う時間を短くするアイデア

楽曲の旋律をつかませるために、歌詞や旋律の聴き取り、ハミングを取り入れるなど歌1回ごとの時間をなるべく短くします。リコーダーは、教師の演奏や音名唱に合わせて指づかいを確認するなどして演奏につなげます。

自分の歌の録音を聴くことで表現を高める

このような中にあっても、「こんなふうに歌いたい」「あんな風に演奏してみてはどうだろう」と子供たちが思考する場面は充実させたいものです。そこで、歌声を録音させ客観的に聴かせます。「歌う→ 聴く→ 歌う」となるので歌う時間同士の間隔を取ることができます。何よりも、録音を聴くことで、自分たちの表現の問題点を見出し、それらを解決しながら、表現を高めていくことができます。

楽器づくりの授業を

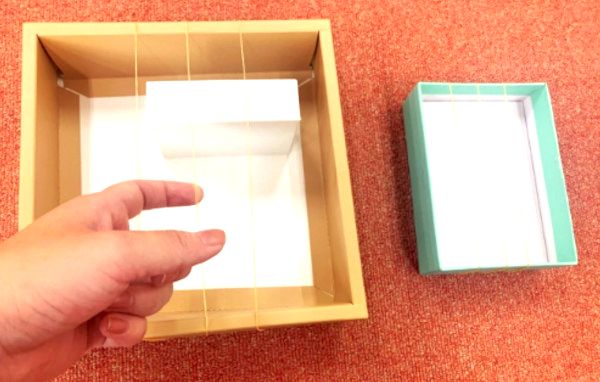

自分の楽器をつくり、音楽づくりの学習を充実させています。ペットボトルに様々な素材を入れてお気に入りの音をつくったり、輪ゴムと箱を使って「一弦箱」をつくったりします。子供たちは、自分でつくった楽器で、心ゆくまで音と関わることができます。

一弦箱は、柱を立てる位置によって音高が変わったり、演奏の仕方によって音色が変わったりします。自分のお気に入りの音を見つけて、友達と「呼びかけとこたえ」の形式で、音色を思考・判断のよりどころとして、強弱や速度、奏法などを工夫して音楽をつくります。

穴なしのマスクをしたままリコーダー!!

執筆/長野県立小学校教諭・千野 周

自作の「吹き口」を付けるだけで、マスクを付けたまま演奏できる

マスクをしたままリコーダーを吹ける驚き

ここで紹介する「吹き口」は、一般的なマスクを外さずにリコーダーが吹けるというものです。演奏で飛沫が出にくい上に、穴が開いていないマスクごしなので演奏者自身もウイルスなどを吸い込みにくく感染予防に効果的です。

また、吹くたびにマスクをずらしたり、手で触れたりしないので、それだけウイルスが付く危険が減ります。

「吹き口」は、ホームセンターに売られているホースを切り分けるだけで完成

身近な材料で作れるから日本中どこでも

ソプラノリコーダー頭部管の太さは、およそ29㎜。この幅に合うホースが大型のホームセンターや通販サイトで売られています。地域によっては太めのホースを探すのが難しいようなので、私の場合の参考材料と購入元を一覧にして公開しました(下のリンク先)。

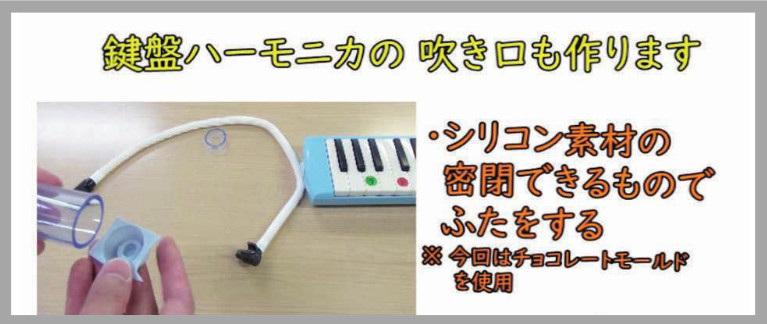

リコーダーと同じホースに、シリコンのふたをすると鍵盤ハーモニカも演奏可能に

鍵盤ハーモニカ用の「吹き口」も作れる

鍵盤ハーモニカ用「吹き口」も動画にあります。この「吹き口」を使えば、マスクをしたまま個人の鍵盤ハーモニカを演奏できるので、感染予防と学習活動の確保には有効だと思います。

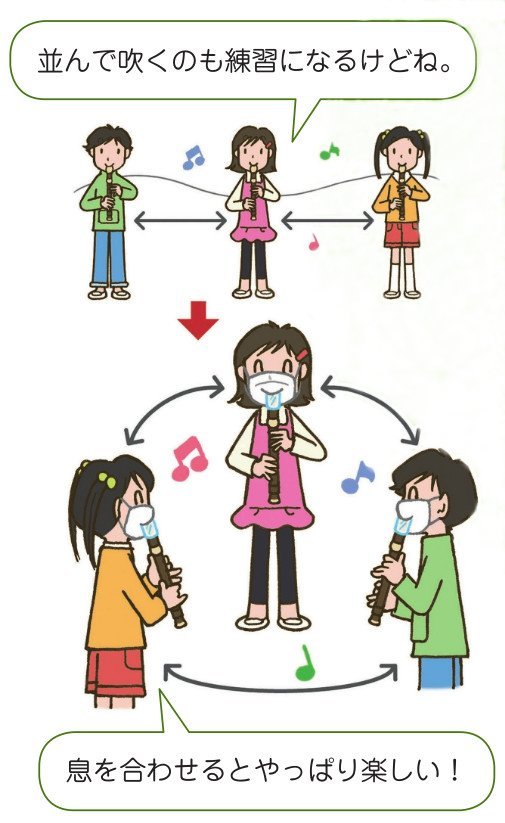

音楽を通して「息を合わせる」「息づかいを感じる」ことができる喜び

私の活用方法 アンサンブルや創作にも

鍵盤ハーモニカやリコーダーを半年ぶりに使って実感したのは、音楽の学習では単に「音を出すタイミング」を合わせていたのではなくて、お互いの息を感じて音楽をつくっていたということです。リコーダーのペア学習も、ずっと横一列や背中合わせで離れて吹くよりもマスクをしたまま視線を合わせてアンサンブルするほうが、学んでいる内容が充実すると思います。

ペアでの「ほたるこい」や、強弱の表現に感情をのせる「家路」(松田昌 編曲)でも私は活用しています。

「これだけが正解」ではなく工夫したい

目の前の児童に合わせて応用を

目の前の児童の様子によって、今回紹介したアイデアの活用方法も変わるはずです。ぜひ周りの方と共有して、音楽科学習のヒントとなればと願っています。