小3体育「表現活動」指導アイデア

執筆/滋賀県公立小学校教諭・大﨑聖子

編集委員/前スポーツ庁政策課教科調査官・高田彬成、滋賀県公立小学校教頭・内藤康司

目次

授業づくりのポイント

「表現運動」は、自己の心身を解き放してリズムやイメージの世界に没入してなりきって踊ることが楽しい運動です。三年生では、身近な生活などを題材にし、その特徴を捉え、イメージの世界になりきって踊ることで表現のおもしろさを味わうことを大切にします。

本実践では、表現運動として押さえておきたい4つのくずしを取り入れ、簡単なまねっこあそびからペアやグループでの活動へ展開することで、子供たちがより表現を楽しめるように工夫しています。

また、単元の後半では「はじめ」と「終わり」を意識したひと流れの動きの表現に挑戦し、踊る楽しさをより感じられるようにしています。

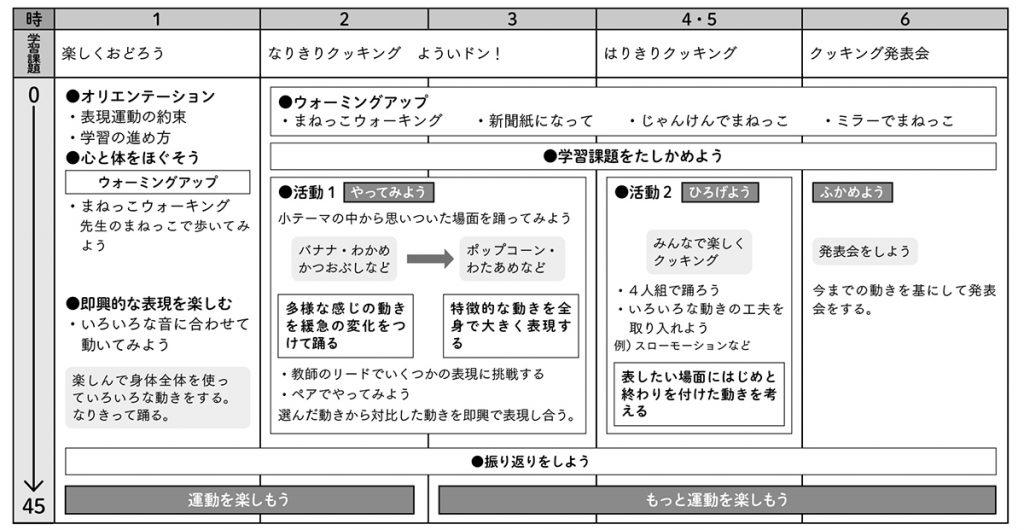

単元計画(例)

単元前半ではいろいろな即興表現を楽しみ、後半ではひと流れの動きに挑戦します。

楽しむ① いろいろな即興表現で踊ってみよう

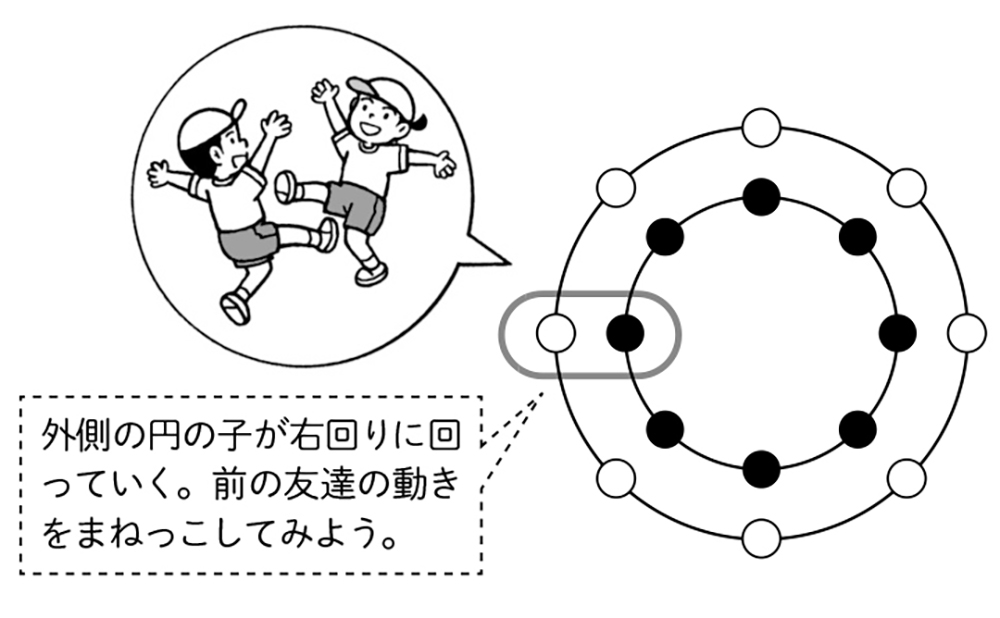

表現運動を楽しむために、まず充分に心と体をほぐします。教師がリーダーとなってまねっこウォーキングで子供たちの心を解放していきます(空間のくずしなど)。

この際、難しいダンスの動きは重要ではなく、いかにその世界に没入できるかがポイントです。身体をねじったり回したり、大きな動きを体験できるようにすることが大切です(体のくずしなど)。

慣れてくるとともに、ペアでのかかわり合いを通して表現したくなるような題材の提示のしかたを工夫しましょう。

ウォーミングアップ

●まねっこウォーキング

●新聞紙になって

●ミラーでまねっこ

正確に真似ることよりも、ペアやグループで楽しんで身体を動かすことがポイントです。動きに合わせて合い言葉や声を出してもよい動きとなります。

なりきりチャレンジ! 食べ物に変身!

●いろいろな食べ物になりきろう イメージした動きを即興的に表現しよう

かつおぶし

わかめ

納豆

ポップコーン

「パチパチ」や「ねばねば」などのオノマトペ(擬音語・擬態語)を使って具体的に動きをイメージできるようにしましょう。

【4つのくずしの一例】

- 空間・場のくずし…もっと高く、人のいないところに動く、常に動いてなど、踊る方向や場の使い方を変化させること。

- 体のくずし…………ねじったり、回ったり、跳んだり、跳ねたりなど、体の動かし方を変化させること。

- リズムのくずし……「速く速く速く」「もーっとゆっくり」「一人ずつ順番に」「みんないっしょに」など、動きのリズムを変化させること。

- 相手とのくずし……くっついたり、離れたり、反対の動き、まねっこ動き、くぐりぬけたりなど、いろいろな友達とかかわり合いながら踊ること。

楽しむ② ひと流れの動きにして発表しよう

イラスト/栗原清

『教育技術 小三小四』2020年1月号より