小4算数「式と計算」指導アイデア《アレイ図で視覚化する分配法則の理解》

執筆/埼玉県公立小学校教諭・鈴木智史

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 5/8時

分配法則を用いた計算方法の工夫

ねらい

分配法則を□や○などを使って一般的にまとめたり、それを用いて計算を簡単に行う工夫を考えたりすることを通して、分配法則についての理解を深める。

評価規準

分配法則について理解している。(知識理解)

問題

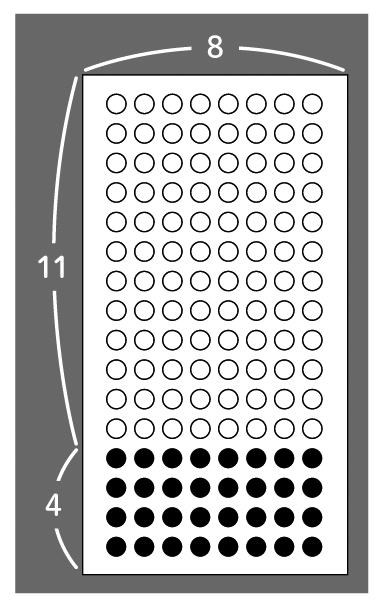

○と●は全部で何こあるでしょう。

アレイ図を見て、何か気付いたことはありますか。

縦が2色の丸に分かれています。

○と●が合わさって、1つの図になっています。

アレイ図の場面を式に表して考えたことはありませんでしたか。

2年生のときのかけ算でも、アレイ図を使ってかけ算の式に表して考えました。

アレイ図の場面を式に表すことは学習してきていますね。アレイ図を使い、丸の数を工夫して求めましょう。

学習のねらい

アレイ図を使い、工夫して計算しましょう。

見通し

○と●の部分を、それぞれ分けて求めて、たせばいいと思います。

縦の15を10と5に分けて計算すればいいと思います。

11と4をたして15にすれば、一度にできると思います。

自力解決

A つまずいている子

アレイ図のどこに着目して考えればよいか分からない。

B 素朴に解いている子

アレイ図の表す場面を理解し、計算のしかたを説明している。

C ねらい通り解いている子

工夫して計算し、図と式を関連付けて説明している。

学び合いのポイント

イラスト/小沢ヨマ

『教育技術 小三小四』 2019年10月号より