授業を成立させるための、支援を必要とする子への対応は?

入学式も終わり、少しずつ授業に入り始めたころでしょう。かわいい一年生ですが、いざ始まってみると困ったこともいくつか出てきます。とくに、特別な支援が必要だと思われる「気になる子」に対してはどのような対応をすればいいか……。

支援が必要な子どもに対して、正しい知識と子どもを見る目で、支援のセンスを磨いていきましょう。岡山県公立小学校教諭 南惠介先生に、お話をお伺いしました。問いに対する答えを自分で考えながら、読み進めてみてください。

目次

Q1 指示が伝わりづらいのですが、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?

いつも「先生、なんて言ったの?」という言葉が返ってきます。一度にたくさん覚えるのが苦手な子どもや、話を聞いていても何が大切かわからない子どもがいます。

Point1 キーワードで話す

先生の言葉が長ければ長いほど、子どもは何を言っているのかわからなくなります。例えば、「教科書を開くよ。○ページだよ。見てるかな。大丈夫? ○○くん、ちょっと急いで開いてね。最初のページだよ。わかる?」先生は同じことをくり返しているつもりでも、少しずつ内容がずれていき、「結局何をすればいいの?」とわからなくなり、イライラ。言葉に限らず、情報が多いほど、どの情報に注目し、気にしなくてよいか、わかりづらくなる子がいます。

そもそも人が一度に覚えられるのは七つ前後と言われていますが、支援が必要だと言われる子は、それがもっと少ないのです。

そこで、キーワードで話すということを意識してみてはいかがでしょうか。例えば、先に例をあげた指示を、キーワードで話すと次のようになります。「教科書、○ページ。開きます」何度も大きな声で説明するよりも、この指示をくり返しつつ、ページを開いてあげたり、できている子をほめるほうが伝わりやすいのです。

Point2 目を見てわかるようにする

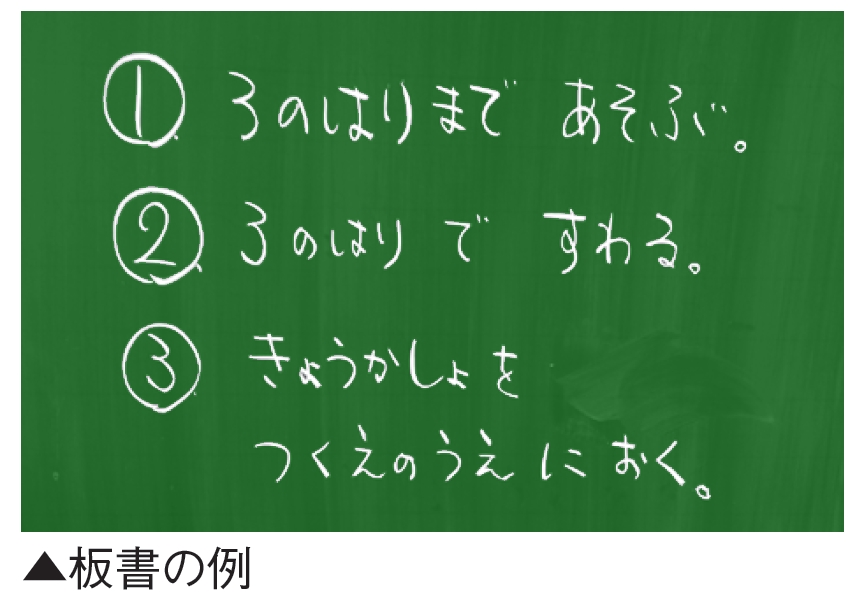

入学したばかりの子は、書くのは難しくても読むことはそれなりにできます。「これからすることを書くね」そう伝え、黒板に箇条書きにします。黒板に位置づけることや、近くの子に尋ねることで解決することもできるようになります。

話を聞く態勢になりにくいなら、「1本指を出したら、静かに話を聞くときね」とルールを決めておきましょう。目で見てわかるようにする方法の一つです。

Point3 「数」を使う

「数」は「気になる子」に説明する上で強力なツールです。

「これからすることを3つ言うよ」そう伝え、指を折りながら、一つ目○○、二つ目○○……。と短い言葉で伝えることで、これからすることがわかると同時に、全体像をつかむことができ、見通しをもつことにつながります。