小6算数「拡大図と縮図」指導アイデア

執筆/神奈川公立小学校主幹教諭・黒木正人

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 7/8 縮図の活用

ねらい

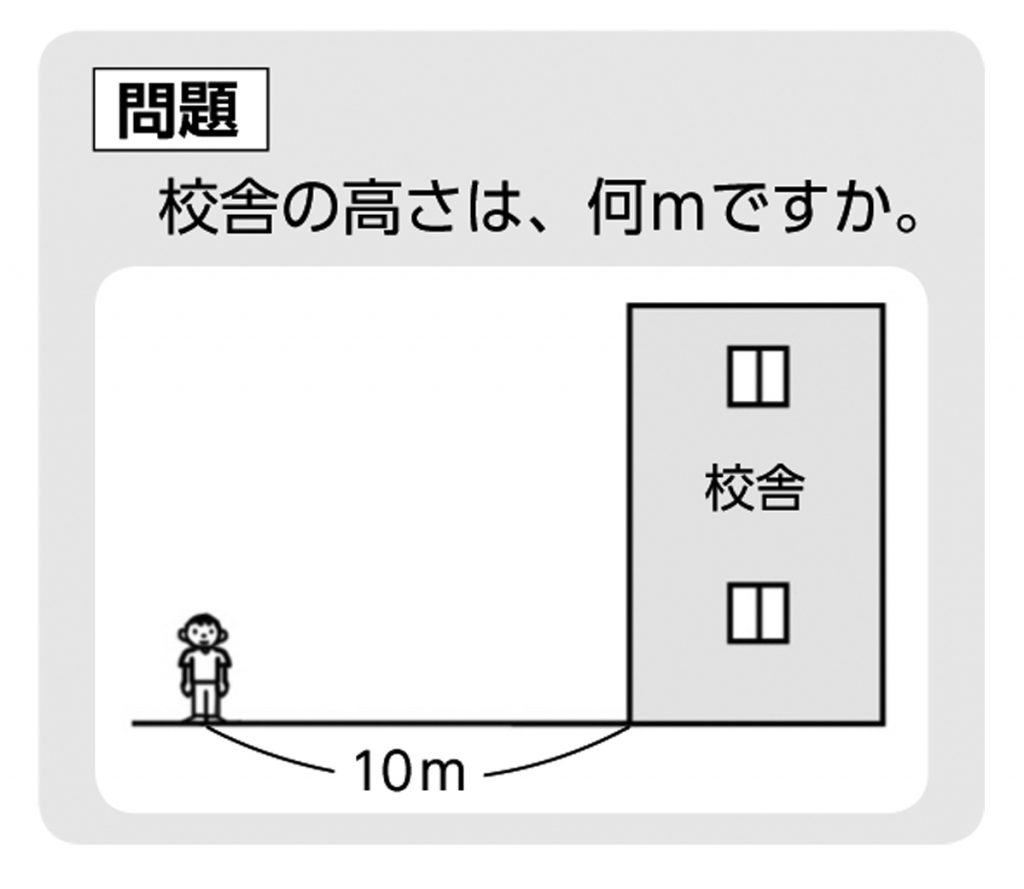

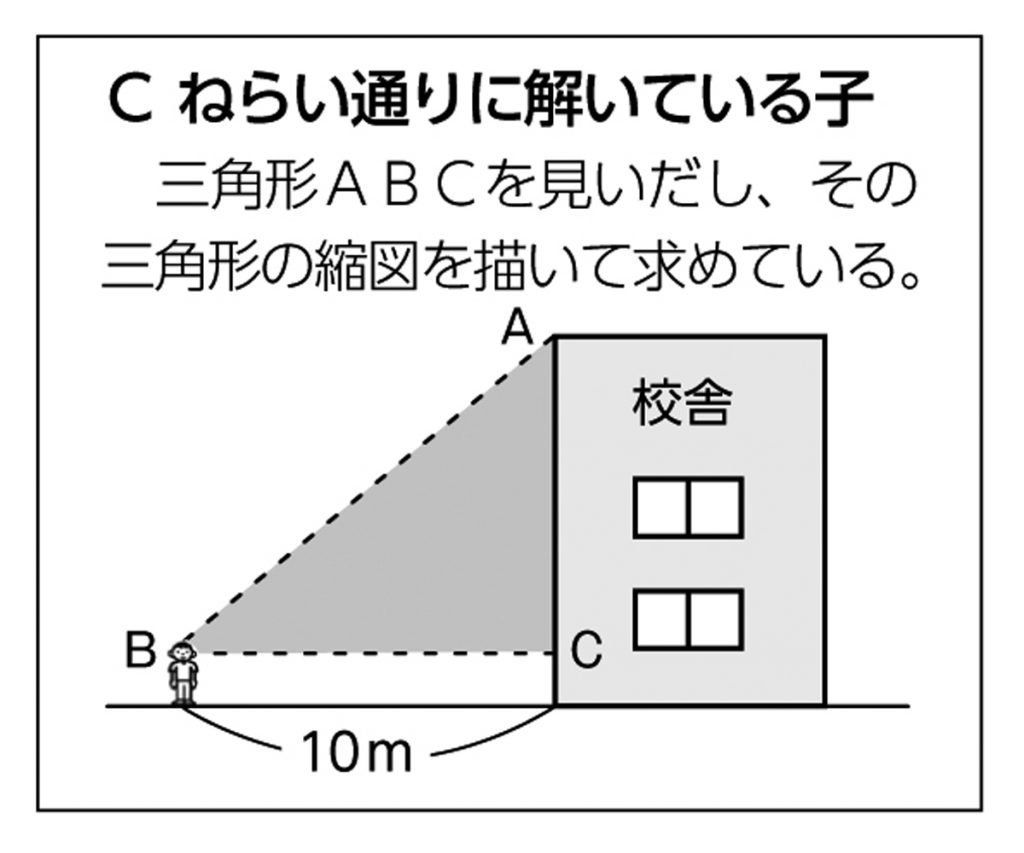

直接測ることができない長さを、図形を見いだすことにより縮図を描いて求める方法を考える。

評価規準

身の回りの測定しにくいものを測定する際に、縮図の考えを使い、能率的な方法やいつでも使える方法を考えている。

どうやったら、求められるかな。

巻き尺は使えない。

直接、測れない。

直接測れないときは、どうしたらいいかな。

縮図を描いたら、高さがわかりそう。

前回、縮尺がわかれば、縮図から、実際の長さを求めることができました。

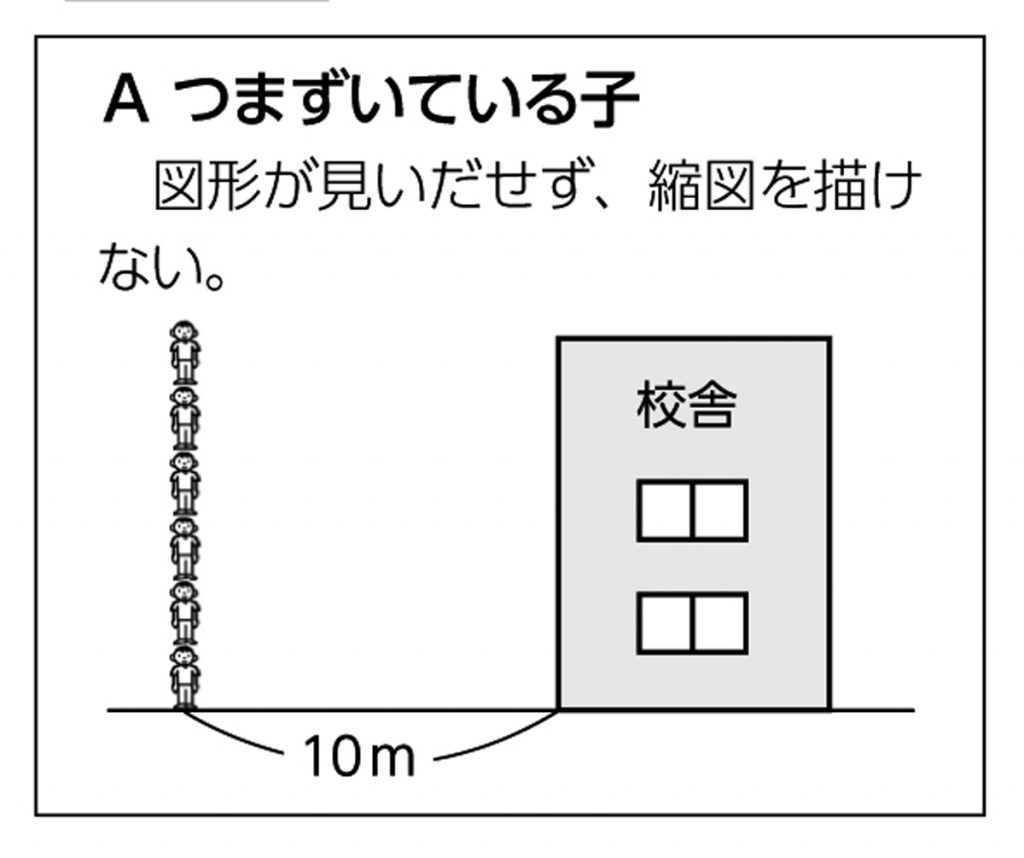

縮図にするにも、他の場所の長さや角度がわからないとできない。

何がわかったら、できそうなのかな。

本時の学習のねらい

直接測ることのできない校舎の高さを、縮図を描いて求める方法を考えよう。

見通し

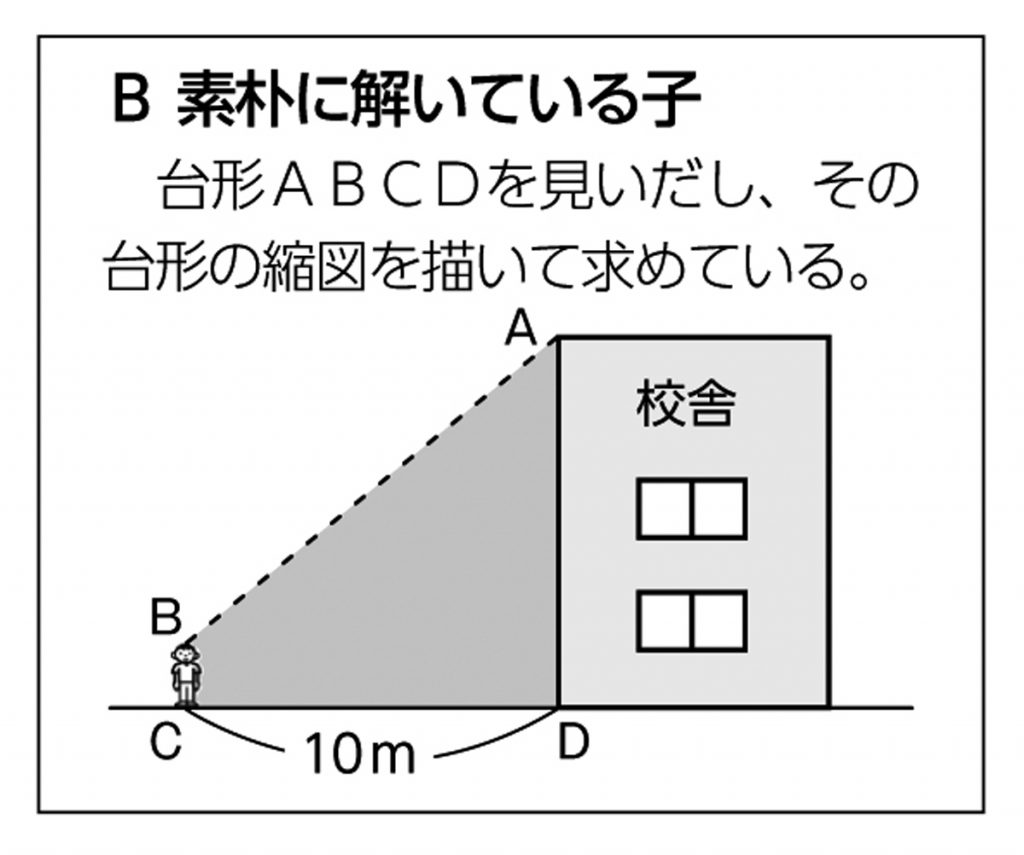

校舎と人を結ぶと、図形ができそうだな。

前時には、直角三角形を使って縮図にできたから、今回も使えないかな。

自力解決

学び合いの計画

イラスト/斉木のりこ

『教育技術 小五小六』 2019年9月号より