小3理科「動物のすみかをしらべよう」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・三戸岡洋平

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・藤井創一

目次

単元のねらい

子供が身の回りの生物を探すなかで、生物の様子や周辺の環境に着目し、それらを比較しながら、生物の環境とのかかわりを調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や生物を愛護する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成します。

単元の流れ(一次 総時数 5時間)

一次 動物の観察(5時間)

① 問題づくり(1時間)

② 動物の特徴の観察(1時間)

校内のどこにどんな昆虫がいるかを観察することで、昆虫とそのすみかに関係があるのではないかという関心を高めるようにします。調べる方法としては、昆虫ごとに周囲の環境とのかかわりを比較する場を設定します。

③ 観察内容の整理(1時間)

④ 観察結果の意見交流(1時間)

カエルやダンゴムシなど、子供の身近にいる動物にもふれることで、学習内容の理解が深まります。

⑤ まとめ(1時間)

■単元デザインのポイント■

「共通性・多様性」というメガネで見てみよう!

見方 主として「共通性・多様性」

共通性・多様性

生息している場所の差異点や共通点

考え方

生物の様子や周辺の環境、生物どうしの特徴を「比較して」考える。

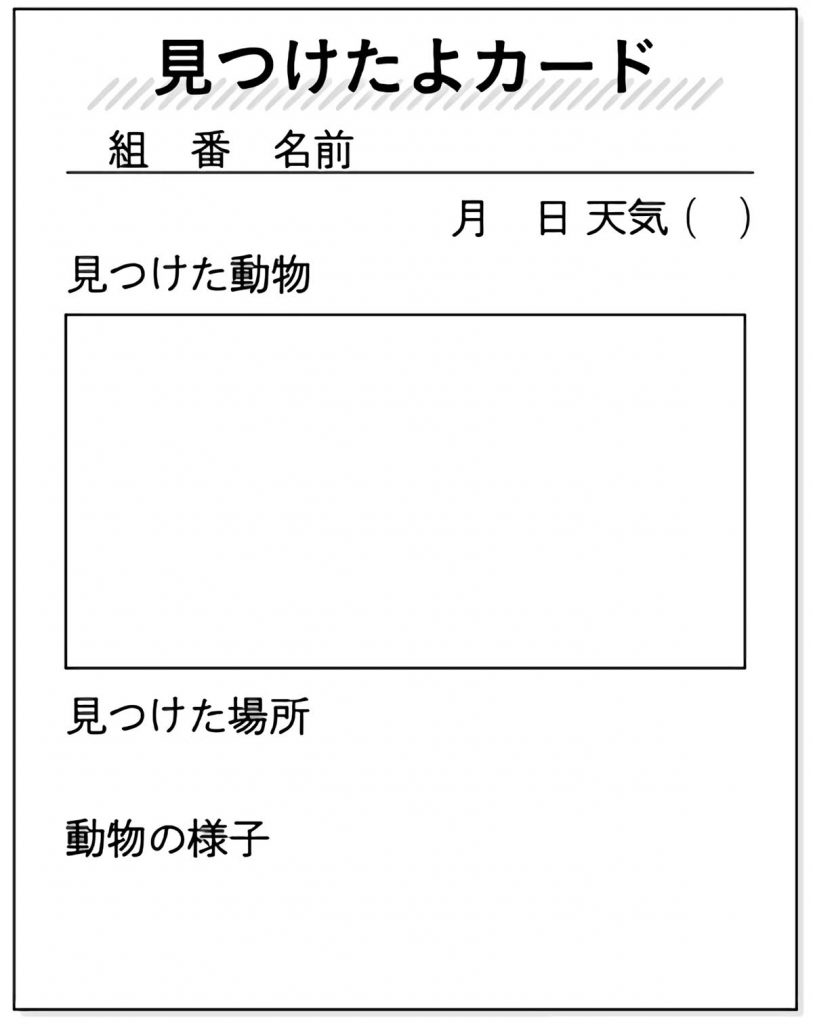

準備

・虫めがね

・図鑑

・観察カード

これでばっちり! 単元の導入はこうしよう!

学校の昆虫マップを作る

子供たちはこれまでの理科の学習や、生活経験のなかで、どこに昆虫が暮らしているか少しずつ分かり始めています。そこで、教室で子供たちとの話合いのなかで、校庭の昆虫マップを作ります。

この導入で・・・

① 動物とすみかの観察を行うことで、身近な自然環境への関心を高めることができる。

② 昆虫のすみかを比較することから、本単元の学習問題をつくることができる。

③ マップを作るなかでよく分からない部分に気付き、もっと調べたいという意欲を高めることができる。

ここに注意!

危険な生き物の場所は教師があらかじめ調べ、刺したりかんだりする動物にはむやみに触らないように指導しましょう。

ヤスデやムカデは、ダンゴムシと同じように石の下にいるので、注意が必要です。

活動アイディア

~資質・能力の育成をめざして~

身の回りに見られる動物と周囲の自然環境の特徴を調べましょう。さまざまな昆虫を観察し比較することで、身の回りの動物の様子やその周辺の関係についての理解が深まります。意見交流の後、子供はもう一度確かめたいという思いをもつため、再度観察を行うことで、関心を高めます。

授業の展開例

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2019年9月号より