小5国語「古文を声に出して読んでみよう」 指導アイデア

教材名:「古文を声に出して読んでみよう」 東京書籍

指導事項:「伝統的な言語文化」(ア)

執筆/福岡県公立小学校教諭・矢野万理

編集委員/文部科学省教科調査官・菊池英慈、福岡県公立小学校校長・城戸祥次

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

親しみやすい古文を音読することで、内容の大体を知り、古文がもつ独特のリズムや美しい言葉の響きに親しみ、味わうことができる力を育成します。

②言語活動とその特徴

「古典作品を音読発表する」という言語活動を、本単元に位置付けます。有名な古典作品の冒頭部分を音読する活動を通して、内容の大体を知り、古文に親しむことや、古典の世界に興味・関心をもつことを大切にします。

なじみのない語句や文体に、抵抗を感じる子供もいると思います。まずは、原文を声に出して繰り返し読んでいくことから、文章の調子に慣れ、言葉の響きや独特のリズムの美しさに気付き、古文を読む楽しさを味わえるようにします。

ここでは、音読発表の目的を明確にするために、グループごとに発表する作品の担当を決め、音読の工夫や発表の仕方の工夫をしながら協働して、一つの音読発表をつくりあげられるようにします。

教材として取り上げられている「竹取物語」「平家物語」「おくのほそ道」の三作品を分担するのもよいのですが、同様に親しみやすい作品を重ね読みをさせた、各グループが異なる作品を音読発表ができるようにすると、子供たちはより主体的に意欲をもって学習に取り組むことができます。

様々な作品を読み、先人のものの見方・感じ方や生活・文化に触れ、古典への興味を広げたうえで、次の「古文に親しもう(教材「枕草子」)」へとつなげ、さらに学びを深めていきます。

単元の展開(3時間扱い)

主な学習活動

(1時)

①グループごとに担当する古典作品を決め、音読発表するという学習課題を確かめ、学習の見通しを立てる。

→アイデア1 主体的な学び

【学習課題】有名な古典作品を音読発表しよう

②「竹取物語」他を音読し、内容の大体をつかむ。

(2時)

③担当した古典作品の音読の仕方や、内容を伝える発表の仕方を工夫する。

→アイデア2 対話的な学び

(3時)

④グループごとに音読発表を行い、発表の感想を交流して学習を振り返る。

→アイデア3 深い学び

アイデア1 発表の目的を明確にし、意欲を高める導入の工夫

単元の導入では、昔話で親しんできた「かぐやひめ」を想起させながら、「竹取物語」の冒頭部分を読み、おおよその内容を知ることで、古文が身近に感じられるようにします。

その上で、他の作品も音読し、グループごとにそれぞれの作品を担当して、音読の仕方を工夫したり、話の内容の紹介の仕方を工夫したりして、音読発表をする目標を明確にします。

意欲を高めるためには、学級のグループの数と同数の親しみやすい古典作品を教材として扱うことをお勧めします。出合う古典作品の数が増えることは、古典への興味・関心を広げることにつながります。反面、限られた時数の中で、扱う教材が増えることは、子供たちの負担にもなります。

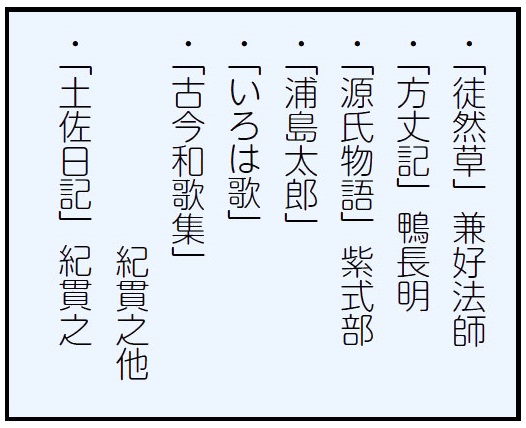

▼親しみやすい古典作品

そこで、「竹取物語」「平家物語」「おくのほそ道」を含め、全ての作品の原文と作品の内容の大体を知ることができる、現代語訳を収めた1枚のシートを用意しておき、一作品の音読と内容の理解にかかる時間を短縮できるようにします。

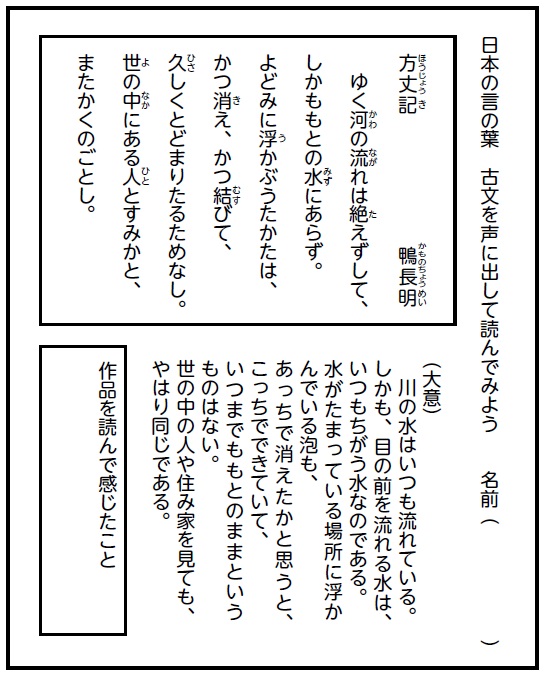

▼原文と現代語訳を収めたシート

教科書教材に関しては、白紙のワークシートに教科書のコピーを貼り付けると簡単です。

アイデア2 各グループで、音読や内容の紹介の仕方を工夫する話し合い

グループごとに担当する古典作品を決めます。協働して一つの発表をするために内容と工夫する視点を明確にすることが大切です。

『教育技術 小五小六』2019年9月号より