小5社会「水産業のさかんな地域」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・武藤晃広

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

我が国の水産業に関心をもち、水産業が自然環境を生かして営まれ、国民の食生活を支えていることや、水産物には外国から輸入しているものがあること、主な漁場の分布、水産業に従事している人々の工夫や努力、生産地と消費地を結ぶ輸送の働きを理解するとともに、国民生活を支える水産業の発展について考えようとする。

学習の流れ(7時間扱い)

問題をつくる(1時間)

○ 資料から、日本の自然条件が漁業に適していることを読み取る。

○ なぜ水産物を輸入するのか疑問をもち、学習問題をつくる。

〈学習問題〉

わたしたちの食生活を支える水産物は、どこで、どのようにしてとられ、わたしたちの食卓へ届いたものなのでしょうか。

追究する(4時間)

○ 沖合漁業のさかんな長崎漁港の取組や努力、課題について調べる。

○ 遠洋漁業のさかんな焼津漁港の取組や努力、課題について調べる。

○ つくり・育て、販売する漁業について調べる。

○ 魚介類を輸入する理由や、現状と課題について調べる。

まとめる(2時間)

○ 学習問題について話し合い、生産者、消費者の立場から学習を見つめ直し、関連図にまとめる。

〇 日本の水産業の発展について話し合う。

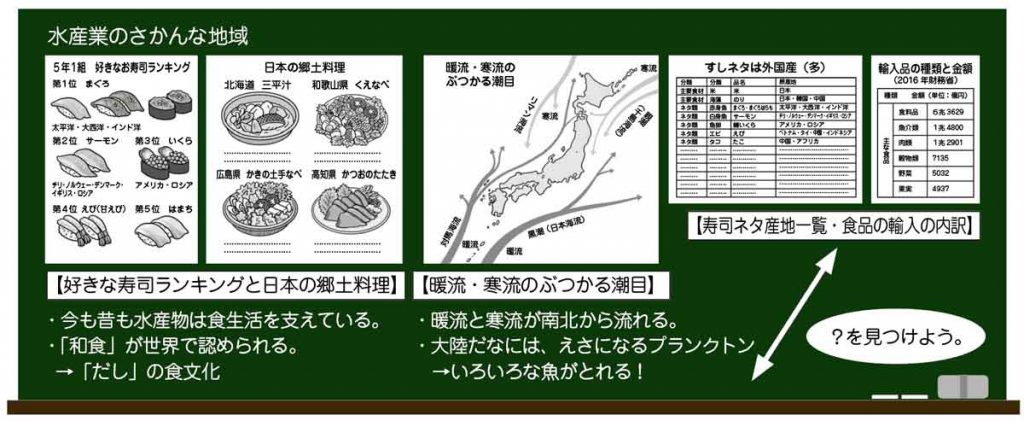

導入の工夫

身近な寿司を教材化して、鮮魚以外の水産物や加工品にもふれることで、水産業に関心をもつようにしたり、日本の郷土料理にふれ、今も昔も水産物が日本の食生活を支えていることに気付くようにしたりします。前小単元で学習した地形、気候など自然条件を想起させ、日本近海が漁業に適した自然条件であることに気付くようにします。

なぜ、日本は水産業が盛んなのでしょう?

米づくりと同じで、自然条件が関係するのかな?

日本の近くを暖流と寒流が流れています。いろいろな魚が集まってきます。

大陸棚には、えさになるプランクトンが集まります。世界3大漁場と言われています。

資料を見て、不思議に思ったことはありますか?

寿司ネタは外国産が多く、魚介類をたくさん輸入しています。

魚がたくさん獲れるはずなのに…。何か、外国に頼らなければいけない事情があるのかな?

私たちが普段食べているものは、どこで、どのように獲られているのかな?

問題をつくる

自然条件が適しているにもかかわらず、水産物の輸入が多いことに気付き、日本の水産業の現状について疑問をもつようにします。(1/7時間)

学習問題

わたしたちの食生活を支える水産物は、どこで、どのようにしてとられ、わたしたちの食卓へ届いたものなのでしょうか。

まとめる

生産者、消費者の立場から学習を見つめ直し、関連図にまとめます。(6/7時間)

まとめ方の工夫

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2019年7/8月号より