小2体育「水遊び」指導アイデア

執筆/埼玉大学教育学部附属小学校教諭・首藤祐太朗

編集委員/前スポーツ庁政策課教科調査官・高田彬成、埼玉大学教育学部附属小学校副校長・河野裕一

目次

授業づくりのポイント

もぐって、浮いて、水遊び!

水遊びは、水に入り水圧や浮力などを体で感じることで、楽しさを味わうことができる魅力的な運動です。しかし、個人の経験の差がはっきりと表れ、水に強い恐怖心をもつ子もいます。また、実際に命に関わる運動でもあります。

まずは、安全を第一に考え、どの子も安心して学習に取り組めることが一番のポイントです。特に低学年の子どもは、水の中で全身の力を抜けるように、十分に水に慣れることが重要です。水の中で遊ぶ時間をしっかり確保し、楽しく運動しましょう。

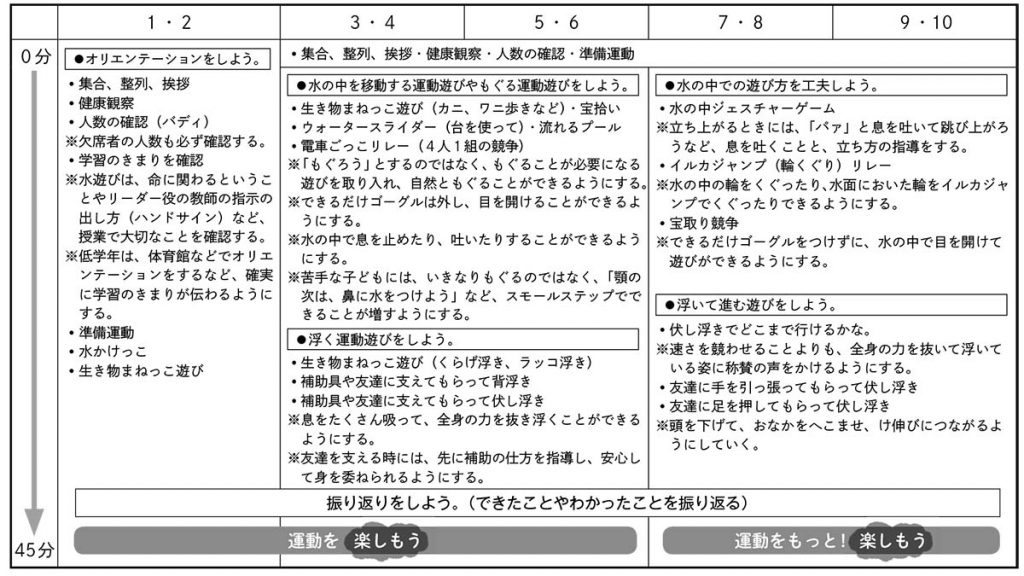

単元計画(例)

※時間続きの授業を想定しています。1・2時間目は約束事をよく確認し、3~6時間目で水に慣れ、7~10時間目でもぐる・浮く動きを獲得していきます。

楽しむ① もぐる遊びや浮く感覚を存分に感じ、楽しもう

単元前半のねらいは、まずは、水に慣れることです。遊んでいる中で「もぐる」や「浮く」必要のある動きを取り入れます。誰もができることからはじめ、苦手な子ほど、最初は「あごまで水をかけてみよう、次は口まで…」というように、細かいスモールステップでできることを増やしていきます。

また、まねっこ遊びや、宝拾いなどの遊びの中で、自然と顔に水がかかったり、もぐったりする遊びを取り入れることが大切です。水に慣れる時間を確保するため、陸上で待っている時間を少なくし、運動する時間を多く取れるようにします。

教師は水の中での呼吸を意識できるようにすることで中学年につなげていきます。

水の中を移動する運動遊びや、もぐる運動遊びをしよう

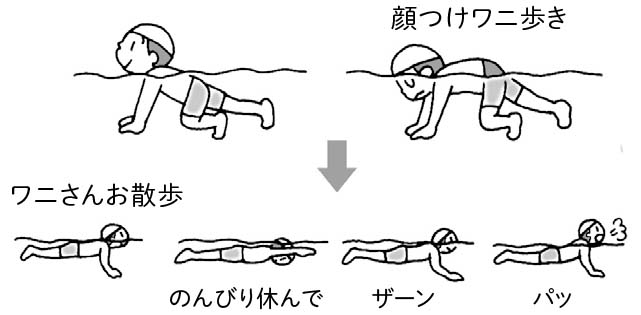

生き物まねっこ遊び(カニ、ワニ歩き)

低学年の子どもは、生き物のまねっこ遊びが大好きです。カニなどの、立った状態で安心してできる動きを例示し、全員でまねっこ遊びをしましょう。

カニの動きは、バブリングやボビングなどの呼吸の練習にも適しています。

水に顔をつけることが苦手な子もいます。徐々に水にもぐれるようにしましょう。

苦手な子は、プールの浅いところで、顔つけワニ歩きなどの動きを行い、水に慣れるようにします。

もぐることに抵抗がある子は、水をかけ合ったり、宝拾いをしたりするなど、遊びの中でもぐることに対する抵抗を和らげられるようにします。

浮く運動遊びをしよう

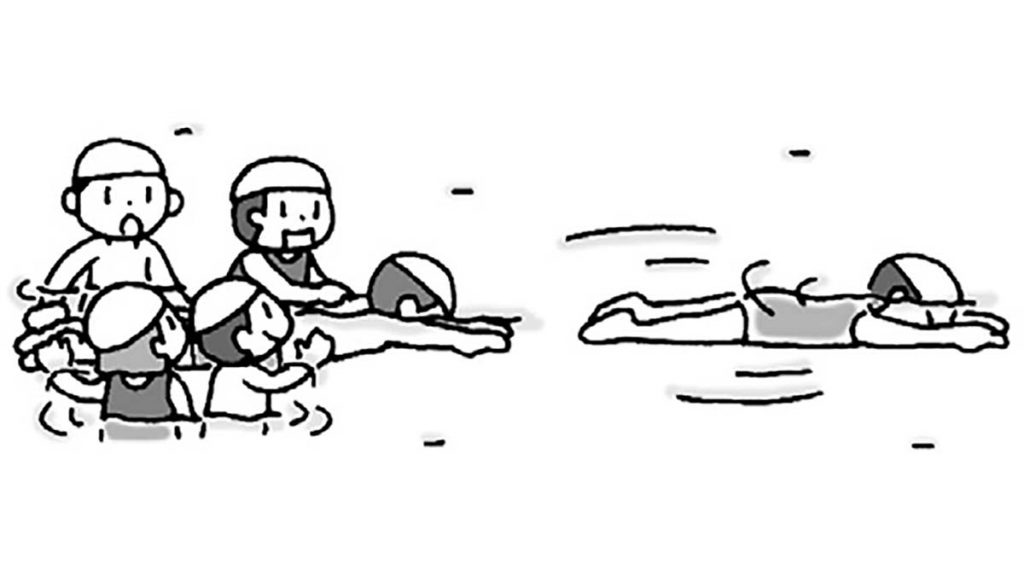

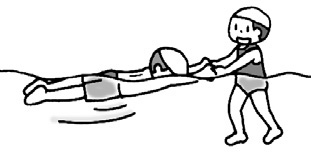

補助員や友達に支えてもらって背浮き・伏し浮き

水泳では、浮力を感じて体をリラックスさせ、浮くことがとても大切です。恐怖心から力を抜けない子もいます。

安心して全身の力を抜くことができるように、補助具(ビート板やヘルパー)や友達に支えてもらうことで、浮力に身を任せる感覚をつかめるようにしましょう。

苦手な子には、教師が積極的に関わり、浮力に身を任せる感覚を何度も繰り返し経験できるようにしましょう。

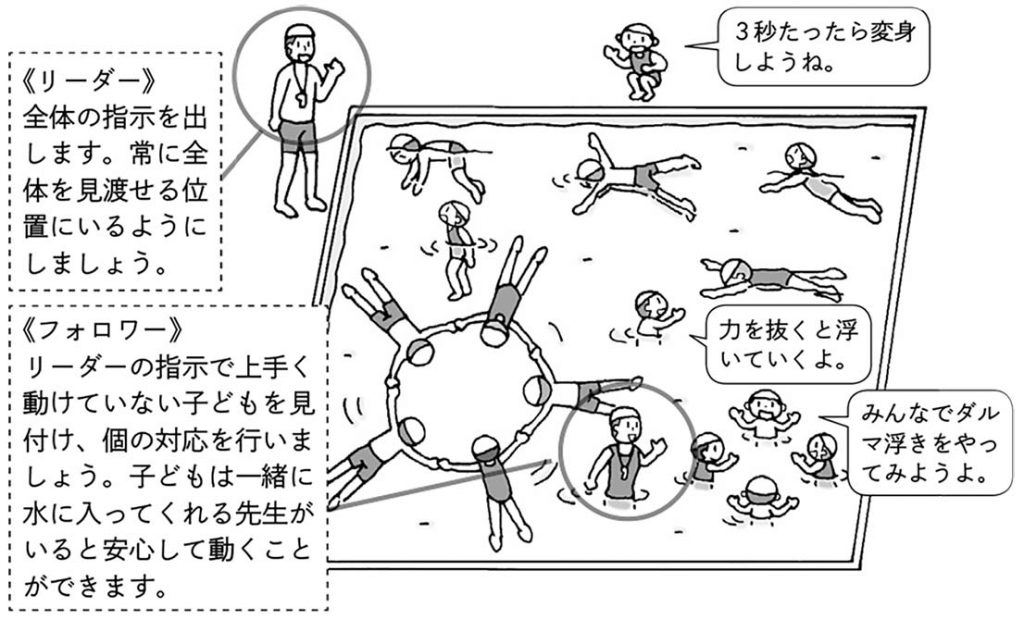

<教師の役割分担>

水泳では、複数の教師でチームを組んで授業を行うことが有効です。それぞれの役割分担を明確にすることは、安全で効果的な指導につながります。

楽しむ② みんなで遊び方を工夫して、もっと楽しもう

単元後半のねらいは、単元前半で身に付けた動きの質を向上させることです。ゲームの要素を取り入れ、夢中になって遊んでいる中で動きを身に付けます。

もぐる運動遊びでは、浮力に負けないように手や足を使っていろいろな姿勢でもぐったり、もぐって進んだりすることができるようにします。

また、浮いて進む遊びでは、体の力を抜いて浮くことを心がけ、体を一本の棒のように伸ばした姿勢を保てるようにしましょう。友達に引っ張ってもらったり、足を押してもらったりすることで、真っ直ぐな姿勢で、浮きながら前に進むことができるようにします。体を真っ直ぐにすることは、中学年の水泳運動につながります。

水の中での遊び方を工夫しよう

イルカジャンプ(輪くぐり)リレー

輪くぐりでは、輪の置き方を縦、横、斜めとすることで、ねらった動きが変わってきます。それぞれの置き方で十分に遊んだら、チーム対抗リレーなどのゲームの要素を入れ、楽しく活動しましょう。

苦手な子どもには、輪を浅いところに置いたり、二人組でトンネルをつくったりして、そこをくぐるなど、安心して取り組めるようにすることがポイントです。

イルカジャンプの動きは、け伸びにつながる大切な動きです。輪をくぐるなど、楽しみながら、たくさんの回数を経験できるようにしましょう。

浮いて進む遊びをしよう

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2019年7/8月号より