観光パンフレットを英文で作成していく単元【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #55】

今回からは、元文部科学省視学官である直山木綿子教授(関西外国語大学)が、その単元構成力と授業力を高く評価する、長野県木曽町立日義小中学校・佐藤広基教諭の英語の実践事例を紹介するとともに、そのような単元づくりを行う意図や授業観、子供観などについて話を伺っていきます。

初回となる今回は、今春から半年以上に渡って佐藤教諭が行った3年生のオリジナル大単元の一部で、木曽町を訪れる観光客に向けて、子供たちが地元・日義地区の観光パンフレットを英文で作成していく単元について紹介をしていきます。

佐藤広基 教諭

目次

木曽町を訪れる外国人観光客に向けて、地元の魅力を伝えるパンフレットを作成

2025年6月〜7月に、地域の魅力を伝える英文パンフレット作りを行っていった単元について、佐藤教諭は次のように説明をします。

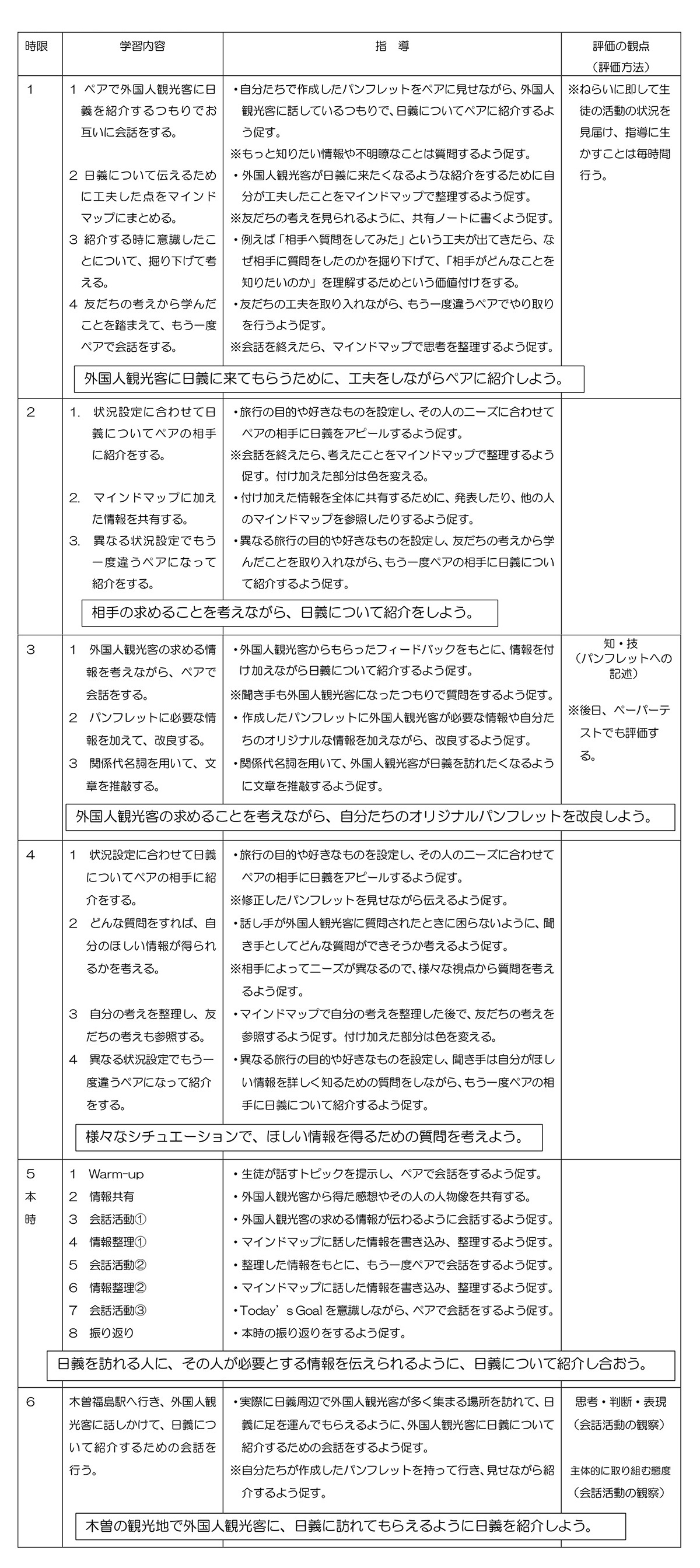

「この単元は、木曽町を訪れる外国人観光客に向けて、地元、日義地区の魅力を伝えるパンフレットを作成していくという単元です(資料1参照)。

資料1 単元計画

まず1/8時に、子供たちはパンフレットを作成するためにどんな情報が必要かを考えていきます。そのときに参考になるのが、4月に修学旅行で広島〜京都〜奈良を訪れたときに、外国人観光客に木曽町を紹介した際、答えてもらったアンケート結果です。

それらの情報や経験を基に次時、木曽福島駅周辺で外国人観光客から『彼らはどんな目的で来ているか』『そのためにどんな情報が必要か』など、聞き出していくための質問を考えていきます。そして、実際にALTのシェリー先生と一緒に会話を練習していきます(注:1/8時の『日義の魅力を伝えるのに必要な情報を集めるために、外国人観光客に尋ねる質問を考えよう』など、『単元計画』各時間の最後に四角で囲まれた部分がその時間のGoal)。

2/8時は、観光客が多く訪れる木曽福島駅まで行き、実際に観光客や観光局の方にインタビューを行い、彼らの必要な情報は何かを聞き出していきます。

3/8時は、子供たちがインタビューで聞き出した情報をクラス全体で共有。情報を整理、分類しながら書き出していって、『飲食類』『観光類』などと分類していき、グループごとに担当するパンフレットの各レーンで、何類を紹介するのか、担当するテーマを決めていきました。

4/8時には、前時にグループの担当を決めていますから、その中で自分が説明するもの(例えば、義仲館、南宮神社など)を決めますが、なぜそこを推すのか(パンフレットの説明にも反映されるため)理由もしっかり考えるように促しました。そこからペアで伝え合うことを通して、各自が担当している対象について不足している情報や説明の改善点などをマインドマップに整理。それを基にしながら改めて発表し合っていきました。

5/8時には、前時までの学習を基に子供たちが作成したパンフレットを共有しながら、意図なども確認。さらに、2/8時のインタビューなどもふり返りながら、さらに外国人観光客が求める情報をマインドマップに追加。それらも参考にしつつ、ALTのシェリー先生にパンフレットを見せながら、各自が説明をし、対話していくことで、シェリー先生から出た質問を基に、さらにパンフレットの内容に改善を加えます。

6/8時には、自分たちで作った紹介文で、本当にその場所のよさを伝えられているかを確かめるために、バスに乗って各自が紹介する場所に向かい、『本当にこういう場所だよね』ということを確かめてきました」